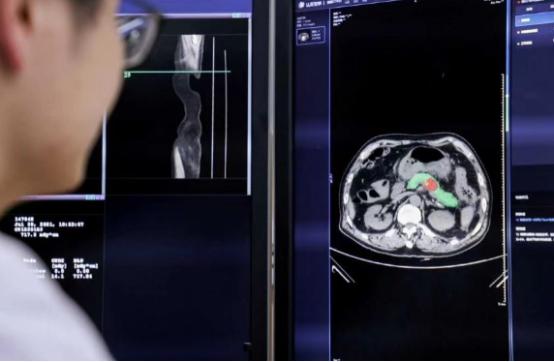

中美AI之间最大差别,或许不在技术,而是在这个地方! 一年前英国《金融时报》还说,美国在搞新东西上更有优势,中国则擅长把事落到实处——这话放到今天再看,早就变了味。 拿2025年的《全球人工智能创新指数报告》来说,中美虽说还稳稳站在第一梯队,但俩家的差距已经从2023年的22.02分缩到了19.96分。 更关键的是,中国这五年里,写顶尖会议论文的作者人数头一回超过了美国,顶尖期刊论文量更是连续五年拿了全球第一,美国之前那点创新优势,早被一点点磨没了。 不过真要说中美在这事上的差别,其实压根不在技术本身,而是在“技术得往好地方用”这块,中国早就走在了前面。 中国说“技术要向善”,从来不是喊空口号,全是实打实帮普通人解决问题。就像阿里巴巴搞的“团圆”系统,跟公安部合作着,通过手机APP精准推送失踪孩子的信息,到现在已经帮5132个孩子回了家,找回来的比例高达98.5%——这哪是炫技术,就是把技术变成了护着家庭的工具。 还有给行动不方便的人做的轮椅导航,最开始就是因为有个残障员工提了需求,现在已经铺到60多座城市,帮着规划无障碍路线,累计用了1.5亿次,全国1700多万出门不方便的人,现在出门顺畅多了,这才是技术该有的温度。 就连开车路上的安全,高德和应急管理部一起搞的“鹰眼守护”系统也能管上,17种开车场景都能通过云端技术实时分析,1公里内就能秒级预警,准确率超90%,光2025年国庆假期就预警了17.4亿次,给司机多争取了能反应的“黄金时间”。 阿里巴巴的刘振飞说,向善是技术的“第一性原理”,得嵌进模型训练里,这话没掺水分,这些实实在在的成果就是最好的证明。 不只是企业在埋头干实事,国家层面也早把“技术要向善”当成了发展的根本。2025年世界人工智能大会上发的《人工智能全球治理行动计划》,直接把“向善为民”放在六项原则的第一个,还说要帮那些发展中国家也用上这些技术,让大家都能受益。 跟美国不一样,美国总爱关起门来搞技术垄断,中国的华为、百度这些企业却愿意把技术“开源”——华为甚至把昇腾硬件的核心技术CANN全放开了,就是想让更多人参与进来,一起把技术往好的方向带。 这种“用起来再反过来优化技术”的路数,让技术不只是实验室里的稀罕物,反而能钻进乡村振兴的田间地头、偏远地区的诊疗室,真正解决老百姓的实际问题。 再看美国,技术跑得是快,但在“技术要向善”这件事上,却摔了不少跟头。 2024年马萨诸塞州法院审过一个叫汤普森的案子,这人用技术做了童色情图像被抓,结果法院因为法律里没说清“虚拟未成年人”算啥,只能绕开这个技术生成内容的问题,最后还是靠真实的偷拍证据才定了罪——这不光是法律没跟上,更是没提前想到技术会带来的伦理风险。 更离谱的是2025年加州的事,两家律师事务所给法官交的报告里,技术生成了9条错的法律引用,其中两条根本就不存在,被发现后改了一次,结果又多了6个错,最后还被罚了3万多美元。这哪是技术的问题,分明是用技术的时候连最基本的检查都省了,早把“技术要向善”忘到脑后了。 更关键的是美国的技术战略,满脑子都是“得赢过别人”,把中国当成“首要对手”,一门心思搞技术封锁,弄个“芯片四方联盟”限制出口,在国际组织里还老阻挠中国主导治理标准,却很少提怎么管好用好技术。 像Open AI的GPT-4、Anthropic的Claude这些主流技术模型,全是闭着门搞的,核心技术藏得严严实实,既不让外界监督可能存在的风险,也没法让更多人参与优化伦理设计。 谷歌前CEO施密特都看出来了,中国靠开源扩大影响力,美国却在闭源里打转,这种只讲垄断不讲责任的思路,怎么可能把“技术要向善”做好? 现在再琢磨中美在这方面的差别,真不是谁的模型算得更快、论文发得更多。中国的这些技术,打从一开始就带着“要向善”的底线,不管是企业做的具体项目,还是国家搞的全球治理计划,都在把技术往“帮人”的方向拉;而美国还陷在“得赢竞赛”的执念里,技术跑在了前面,可伦理和责任却没跟上。 2025年APEC会议上,中国推的是大家都能用的普惠技术产品,美国推的却是限制芯片和软件出口——这对比一眼就能看明白。 中国这些技术能往世界舞台中间走,不光是技术进步了,更重要的是没丢了“向善”的底线;而美国要是还没明白技术终究是要服务人的,就算暂时保住了技术优势,早晚也会在“技术要向善”这事上跟不上。 这不是瞎猜,是眼前明摆着的事实——技术的最终价值从来不是赢过谁,而是帮到谁,在这一点上,中国已经走得又稳又远了。