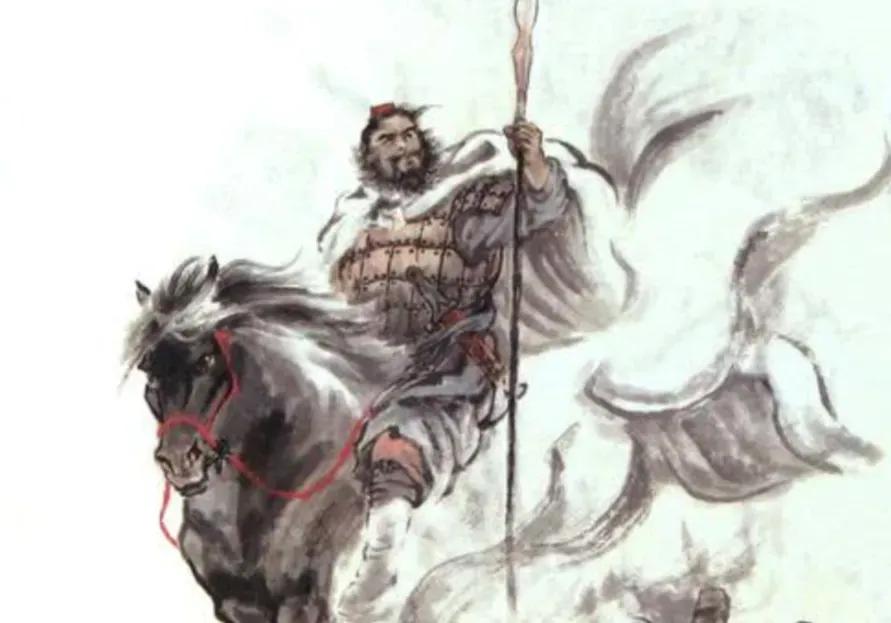

如果没有慈禧的阻拦,这个疯子或许早已荡平了日本? 这里说的“疯子”,不是别人,正是晚清政坛上以铁血手腕著称的左宗棠。这位年过六旬仍能抬棺出征、平定新疆叛乱的老将,一生最恨外敌入侵,面对日渐嚣张的日本,早早就嗅到了亡国灭种的危险,多次上书清廷请求主动出击,却始终被慈禧的妥协政策死死压制。 左宗棠对日本的警惕性,其实早在1874年日本入侵台湾时就已显现。当时日本借口琉球船民被杀事件,派兵登陆台湾,清廷上下竟一片慌乱,多数官员主张息事宁人。 唯独左宗棠拍案而起,他在奏折中痛斥日本"狼子野心,不可不防",力主调集重兵,给日本人一个狠狠的教训。 可惜当时的清廷被"海防派"和"塞防派"的争论搞得焦头烂额,最终选择赔款了事,这让左宗棠气得三天没吃下饭。 到了1884年,法国在越南挑起事端,日本趁机在朝鲜搞小动作,左宗棠看透了这两国的狼狈为奸。 他向慈禧上奏,建议趁法国人在越南立足未稳,先发制人,同时派舰队威慑日本。 他在奏折中写道:"日本蕞尔小邦,竟敢如此嚣张,实因我朝示弱太久。 若不趁早剪除,必成心腹大患。 "可慈禧太后正忙着筹备自己的六十大寿,哪有心思打仗,直接把奏折扔进了废纸篼。 甲午战争爆发前十年,左宗棠就预见到了中日必有一战。 1885年,他出任两江总督后,立即着手整顿海防,亲自到吴淞口、江阴等地视察炮台。 他发现这些所谓的"海防要塞"不过是纸糊的老虎,大炮还是几十年前的老古董,士兵们连基本的操练都不会。 左宗棠气得胡子直抖,当场斥责负责官员:"尔等如此玩忽职守,一旦日本人打过来,拿什么抵挡?"在整顿海防的过程中,左宗棠发现了一个令人震惊的事实:北洋水师虽然号称亚洲第一,但实际战斗力堪忧。 他多次致信李鸿章,指出舰队存在的严重问题,比如炮弹不足、训练松懈、军官腐败等。 可李鸿章根本听不进去,反而嘲笑左宗棠是"书生之见"。 左宗棠在日记中愤愤不平地写道:"李少荃(李鸿章)只知保存实力,不知国家安危,如此下去,国将不国!"1894年,甲午战争终于爆发,此时的左宗棠已经72岁高龄,但他依然精神矍铄,主动请缨上前线。 他在给朝廷的奏折中写道:"臣虽年迈,尚能披甲执锐,愿率湘军子弟,与倭寇决一死战。 "慈禧太后起初还有些犹豫,但前线接连传来败报,她这才想起还有左宗棠这员老将。 可惜为时已晚,清军已经一溃千里。 左宗棠接到任命时,日军已经攻陷威海卫,北洋水师全军覆没。 他急得团团转,连夜制定作战计划,主张集中全国兵力,在山海关一线与日军决战。 他在军事会议上慷慨陈词:"日本人孤军深入,补给线太长,只要我们坚守不出,耗也能耗死他们!"可那些畏敌如虎的将领们没人敢支持他的主张,一个个低头不语。 更让左宗棠寒心的是,朝廷中竟然有人主张迁都求和。 他听到这个消息,气得当场摔了茶杯,在朝堂上怒斥:"我朝立国二百余年,从未有过迁都求和的先例!尔等食君之禄,竟敢如此丧权辱国!"这番话把主和派骂得面红耳赤,但慈禧太后最终还是选择了签订《马关条约》。 条约签订的消息传来,左宗棠一口鲜血喷了出来,从此一病不起。 临终前,他紧紧握着前来探望的部下的手,断断续续地说:"我一生最大的遗憾,就是没能亲手收拾了日本这个蕞尔小邦...你们要记住,日本是我中华心腹大患,此仇不报,死不瞑目..."话未说完,这位铁血老将就溘然长逝。 历史没有如果,但我们不妨设想一下:如果慈禧太后能够听从左宗棠的建议,在甲午战争前就主动出击,或者至少在战争爆发后放手让左宗棠指挥,历史会不会改写?左宗棠一生征战无数,从平定太平天国到收复新疆,哪一次不是以少胜多、以弱胜强?他的军事才能和爱国情怀,在当时无人能及。 可惜历史没有假设,慈禧太后的妥协退让,不仅葬送了左宗棠的报国之心,更让中国陷入了半殖民地半封建社会的深渊。 左宗棠临终前的那句"日本是我中华心腹大患",在后来的历史中一次次得到验证。 这位被时人称为"疯子"的铁血老将,他的远见卓识和爱国情怀,至今仍让人肃然起敬。