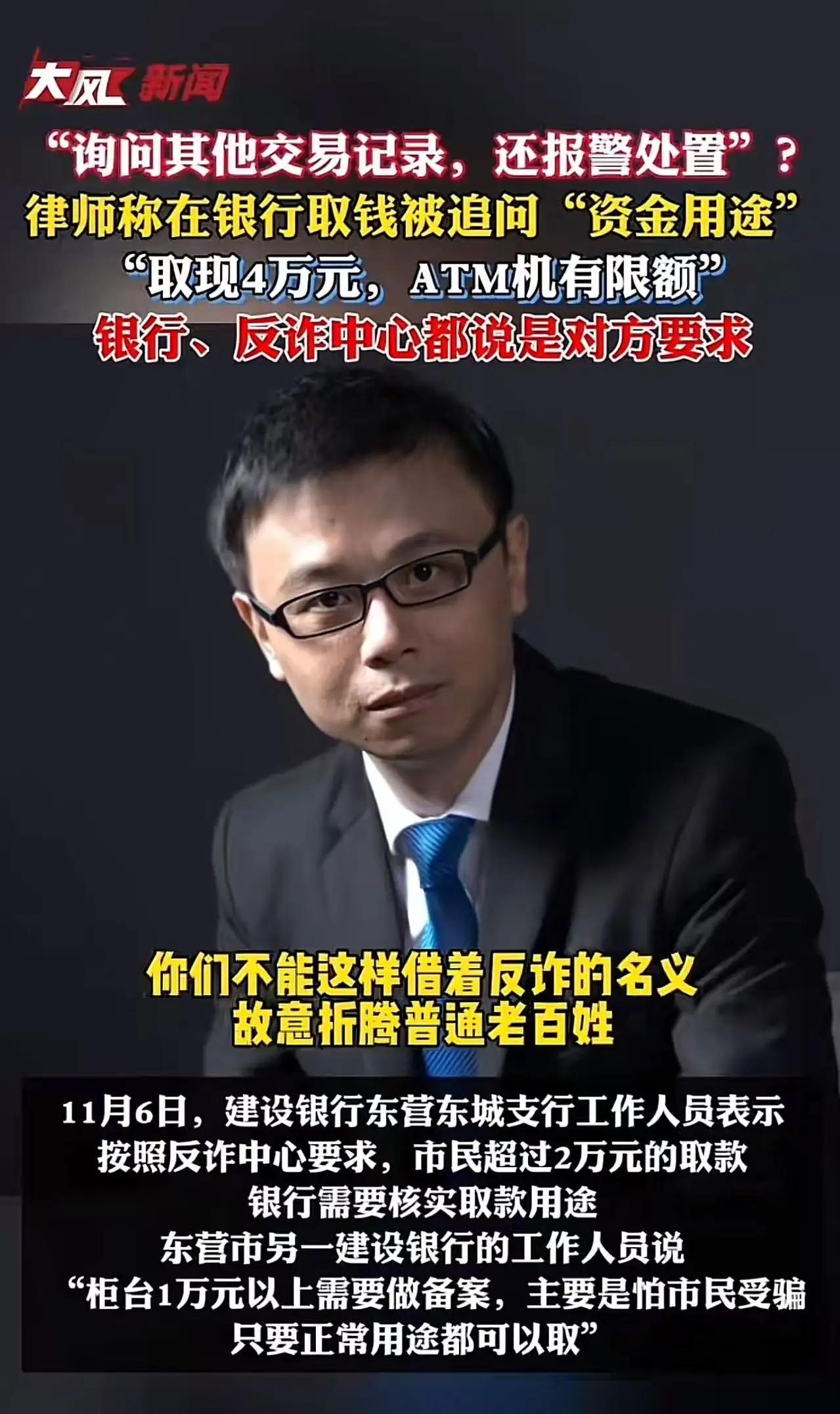

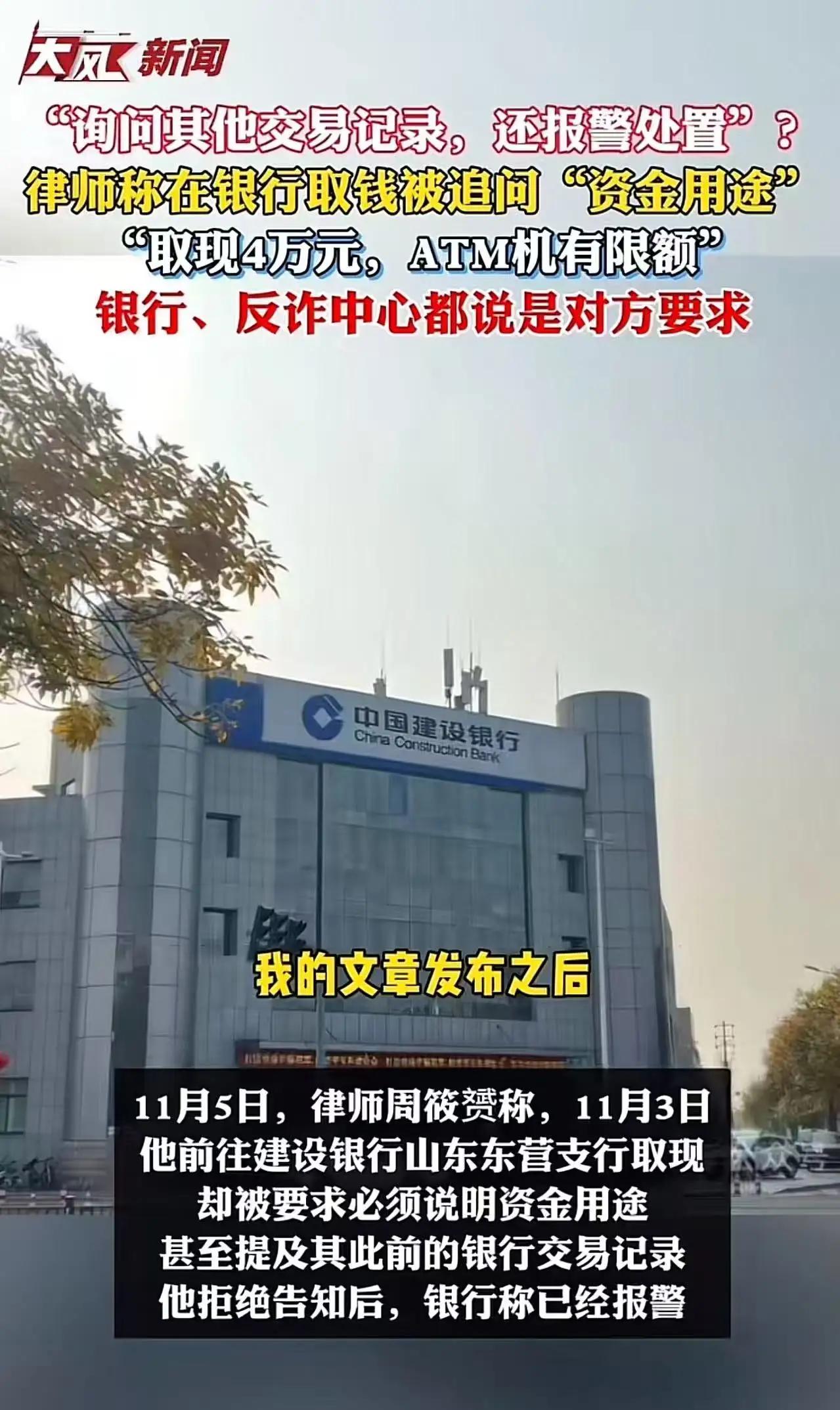

“银行这次遇上难啃的骨头了!”在山东东营,一位律师到银行取4万现金,被银行追问“资金用途”。律师觉得这侵犯了自己的隐私权,便拒绝告知。没想到银行竟报案处理!律师这下可忍不了,把这事发到了网上。银行领导只好低头道歉,但律师觉得事情还没结束…… 这起事件暴露出银行在客户隐私保护与风险控制之间的平衡难题,也引起了公众对个人隐私权和银行监管职责的关注。以下是对该事件的分析以及可能的后续发展: 事件:律师去银行取4万元现金,遭银行工作人员追问资金用途 律师立场:认为银行询问资金用途侵犯个人隐私权,拒绝提供相关信息 银行反应:报警处理,最后银行领导公开道歉 律师态度:事件并未就此打住,表达了不满并会持续关注 个人隐私权:依据我国《民法典》等法律,个人的财务信息属于隐私范围,未经本人同意,银行不应随意追问资金用途。 银行职责:银行有反洗钱、反恐怖融资等监管义务,但需在法律允许的框架内行事,不能以侵犯隐私为代价。 事件争议点:银行是否在合理范围内行使询问权,律师是否有权拒绝提供信息。 公众大多支持律师维护隐私权,觉得银行不应过度干预。 银行的处理方式引发争议,报警之举可能被视作过度反应。 事件经网络传播,银行领导的道歉显示出对公众压力的回应。 相关部门:监管机构或许会介入调查,评估银行的行为是否合规。 律师可能会考虑采取法律行动维护权益,或者银行可能会进一步说明操作规范。 此事件可能促使银行强化客户隐私保护措施,完善内部流程。 对银行:应加强员工培训,明确在客户隐私保护与风险控制之间的界限。 对客户:了解自身权益,遇到类似情况时可合理表达诉求。 加强对银行合规行为的监管,确保法律法规得以落实。 这起事件凸显了金融机构在执行监管职责时尊重客户隐私的必要性,也提醒公众关注个人信息保护的重要性。未来,构建更透明、合法的操作流程,有助于减少类似冲突的发生。