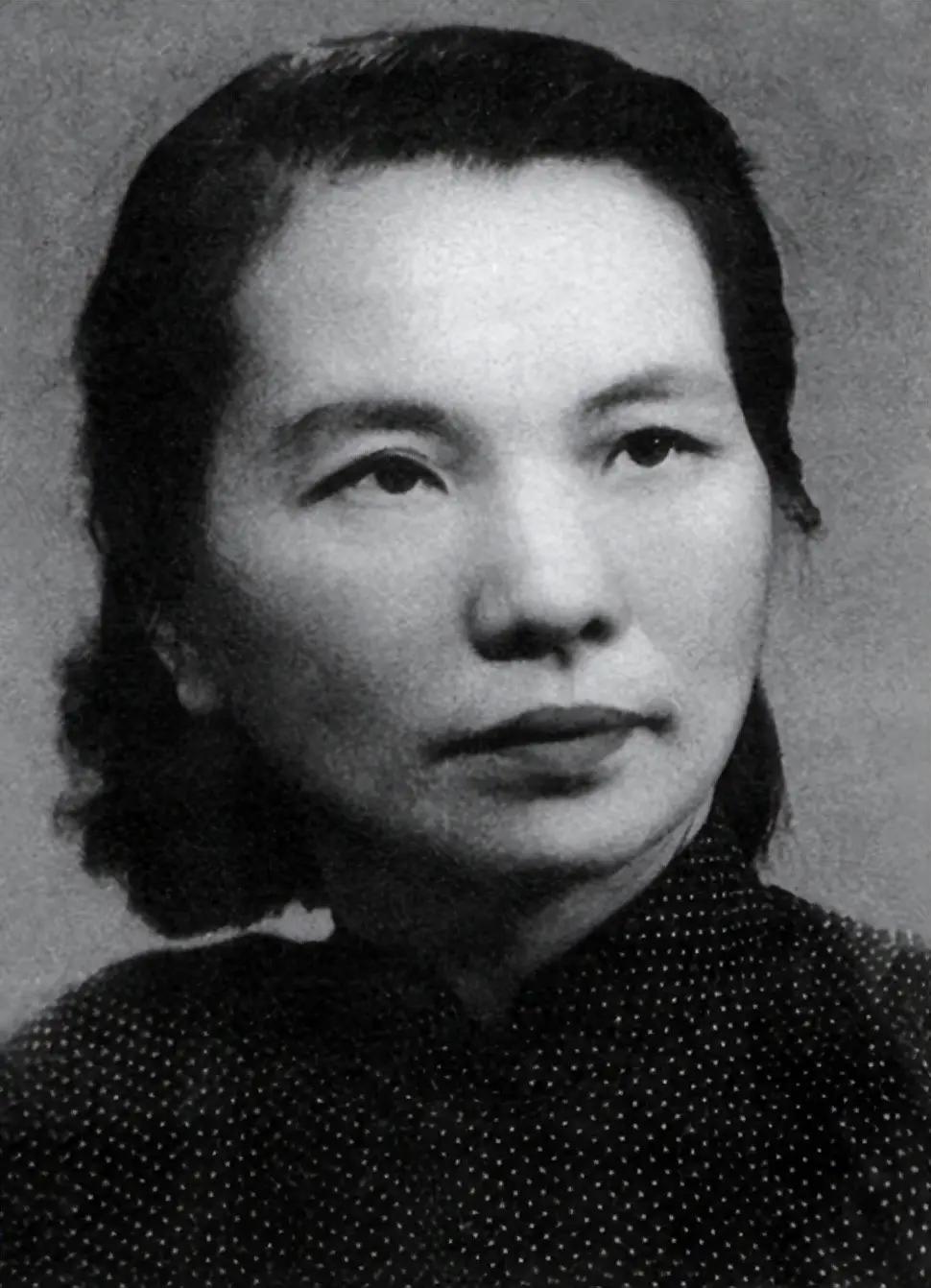

1969年,21岁的女知青廖晓东,嫁给了一贫如洗的老光棍。新婚夜,廖晓东一脸娇羞,谁料,老光棍一脸不耐烦。然而,正当廖晓东一脸懵时,老光棍竟然给了她一巴掌! 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 1969年,女知青廖晓东从城市来到农村插队落户。 她响应国家号召,满怀热情地投身于农村建设。 在当时的政治环境下,知识青年上山下乡是一项广泛推行的政策,旨在让城市青年接受贫下中农再教育。 廖晓东出身于一个知识分子家庭,从小受到良好教育,对未来充满理想。 她所在的村庄条件艰苦,但廖晓东并没有退缩,反而积极适应农村生活。 在一次忆苦思甜大会上,廖晓东认识了当地农民卢兆东。 卢兆东家境贫寒,生活困难,但他在劳动中表现出的朴实和坚韧给廖晓东留下了深刻印象。 经过一段时间的接触,廖晓东做出了一个重大决定。 她要嫁给卢兆东,用实际行动帮助贫苦农民。 这个决定在当时引起了不少议论,但廖晓东意志坚定。 婚礼简单而朴素,没有太多仪式。 新婚之夜,廖晓东满怀期待地开始了婚姻生活。 但是,现实很快给了她沉重一击。 当她劝说丈夫注意个人卫生时,卢兆东表现出强烈反感,甚至动手打了她。 这个突如其来的暴力行为让廖晓东措手不及,她第一次意识到理想与现实之间的巨大差距。 婚后的生活并不如廖晓东想象的那样美好。 卢兆东性格固执,生活习惯与廖晓东存在很大差异。 他不能理解妻子对整洁的要求,也不认同她的某些观念。 廖晓东试图改变丈夫,但收效甚微。 她不得不承担起繁重的家务和农活,每天从早忙到晚。 原本细嫩的双手变得粗糙,但她没有抱怨,而是默默坚持。 尽管婚姻生活不如意,廖晓东并没有放弃自己的理想。 她发现村里孩子们缺乏教育机会,便主动提出要办一所小学。 得到村干部支持后,廖晓东开始利用业余时间教孩子们读书识字。 她把自己的知识毫无保留地传授给学生,即使条件简陋,她也想方设法让课堂变得生动有趣。 孩子们都很喜欢这位城里来的老师,村民们也渐渐改变了对她的看法。 廖晓东的教育工作取得了一定成效,但她个人的健康状况却日益恶化。 长期劳累加上营养不良,使她的身体越来越差。 1974年,廖晓东因患病不幸去世,年仅二十七岁。 她的离世让村民们感到痛惜,尤其是那些受过她教育的孩子和他们的家长。 廖晓东的故事反映了那个特殊年代的社会现实。 知识青年上山下乡运动是当时的一项重要政策,无数城市青年像廖晓东一样来到农村。 他们中的一些人试图通过自己的努力改变农村面貌,但往往面临各种困难。 婚姻问题更是其中较为复杂的一面,城乡差异、文化隔阂常常导致家庭矛盾。 从历史角度来看,那个时期的社会环境对个人命运产生了深远影响。 政策导向使得许多年轻人不得不做出重大人生抉择,而这些抉择的后果往往超出个人掌控。 廖晓东的选择既有时代背景的影响,也体现了个人的理想主义情怀。 她的经历告诉我们,任何社会变革都会对普通人的生活产生直接影响。 廖晓东的遭遇也引发人们对婚姻本质的思考。 婚姻不仅是个人情感的归宿,还涉及多方面因素的考量。 在当时的社会条件下,政治因素有时会凌驾于个人意愿之上,这可能导致婚姻关系的扭曲。 廖晓东的悲剧在一定程度上正是这种社会现象的缩影。 尽管生命短暂,廖晓东还是给后人留下了宝贵的精神财富。 她创办的学校继续运作,培育着一代又一代农村孩子。 她的故事提醒人们,即使在最困难的环境下,个人也可以通过自己的努力产生积极影响。 这种精神价值超越时代,具有永恒意义。 回顾这段历史,我们可以更深入地理解社会发展的复杂性。 每个时代都有其特定的社会问题和矛盾,而普通人的命运往往与这些宏观因素紧密相连。 廖晓东的经历不仅是个人的故事,更是一个时代的见证。 通过这样的个案,我们能够更好地把握历史发展的脉络。 如今,社会发展已经取得长足进步,但廖晓东的故事仍然具有启示意义。 它告诉我们,在追求社会进步的同时,也要关注个体的幸福与尊严。 任何社会政策都应该以人为本,充分考虑其对普通人生活的影响。 只有这样,才能真正实现社会的和谐发展。 廖晓东的生命虽然短暂,但她的故事将继续流传。 它让我们看到,即使在最艰难的环境中,人性中的善良和坚持也不会泯灭。 这种精神力量是推动社会前进的重要动力,值得每个人珍视和传承。 主要信源:(人民网——女知青下决心不让贫农当光棍 婚后6年死于虐待)