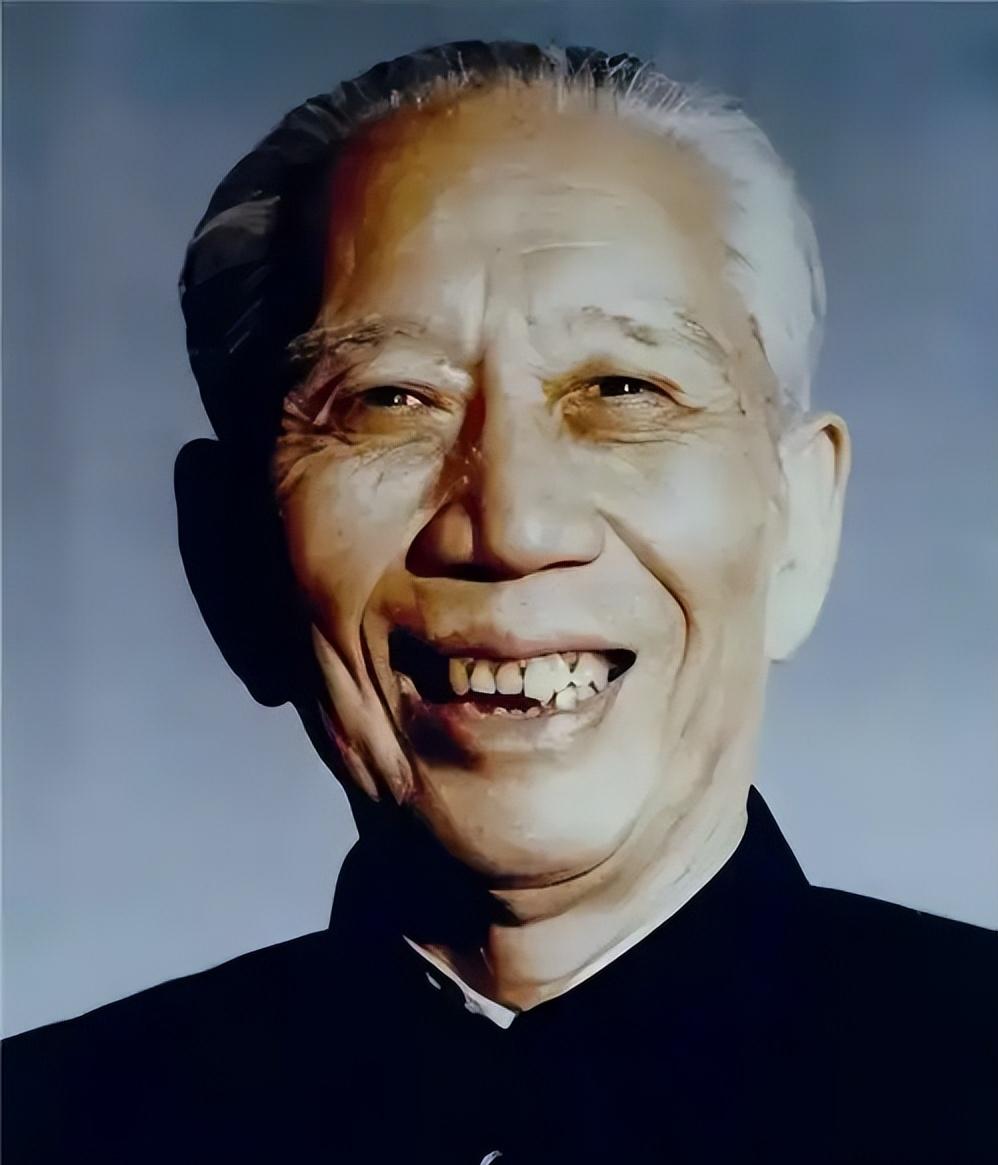

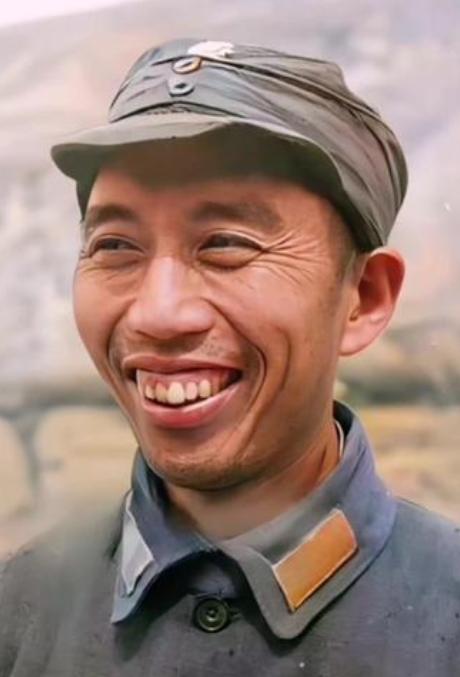

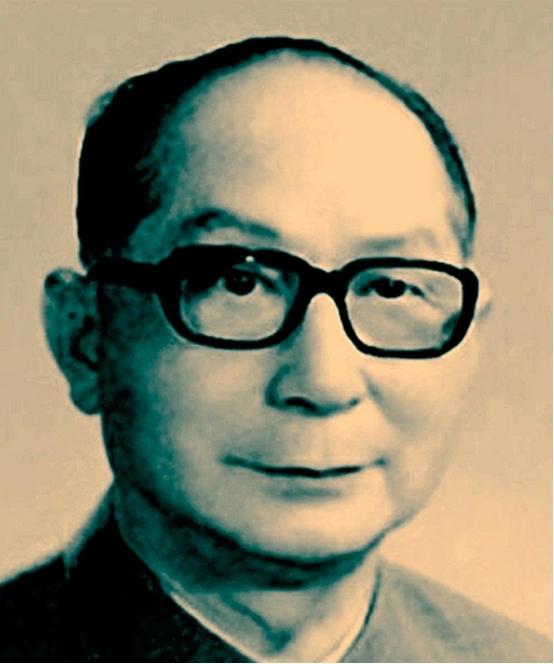

1957年秋,中国代表团出发前,周总理板着脸下了死命令:“到了日本,谁都不准买他们的东西!”可刚踏上日本农田,王震将军就两眼放光盯上一台“铁疙瘩”,当场拍板:“这玩意儿,违令也得扛回国!” 国家农业博物馆里,锈迹斑斑的久保田手扶拖拉机前,总围着听讲解的人。 机身 “中国农机化起点” 的刻字,藏着王震 1957 年违令带它回国的故事,更藏着他一生的农业贡献。 这台机器,只是他让中国农田变样的无数努力里,最广为人知的一个。 站在拖拉机旁,很容易想起 1941 年的南泥湾。 那时王震带着三五九旅驻守,面对荒草丛生的坡地,他没等没靠,带头扛起锄头开荒。 战士们跟着他砍荆棘、修水渠,把没人要的荒地,种出年产万余石的粮食。 不仅让部队自给自足,还打破了敌人的封锁,更留下 “自力更生” 的南泥湾精神。 后来很多农场,都学着南泥湾的法子,把贫瘠土地变成了粮仓。 再看这台拖拉机的橡胶轮,会想到 1949 年王震进新疆后的日子。 刚清完土匪,他就带着官兵往沙漠边缘走,手里拿着棉种和麦种。 “新疆要稳,先让老百姓有饭吃。” 他手把手教农民种庄稼,还开垦百万亩荒地。 以前 “北疆不能种棉”,他偏要试,改良土壤、搞灌溉,棉花产量从几千吨涨到百万吨。 后来新疆能成为中国重要棉区,最早的底子,就是他那时候打下的。 拖拉机的发动机零件,又让人记起 1957 年他赴日考察的决断。 周总理本不让买日货,可他看到这机器在水田里灵活作业,当场就拍了板。 “农民弯腰插秧太苦,这玩意儿能省一半力气,违令也得带回去。” 除了拖拉机,他还捎回塑料薄膜,后来这薄膜成了 “地膜”,盖在田里能保温育苗。 就这两样东西,让南方水田、北方旱田的效率,都提了一大截。 回国后,王震没歇着,立马找沈阳拖拉机厂的师傅拆解样机。 他蹲在车间里,跟工人一起画图纸,说 “要造农民买得起、用得会的机器”。 没几个月,国产手扶拖拉机就造出来了,价格比进口的低一半。 农民一试,又能犁地、又能拉货,很快就传遍了南北方农村。 到六十年代,全国有几十万台这样的拖拉机,中国小农机械化,才算真正起步。 塑料薄膜的推广,也离不开他的推动。 1978 年他当副总理,专门找石油部协调原料,还从日本引进地膜覆盖技术。 先在新疆石河子垦区试,三万多亩棉田盖了膜,亩产从 70 斤冲到 270 斤。 邓小平视察时,看着满田的棉花直点头:“这技术好,要在全国推。” 后来不管是东北种玉米,还是南方种蔬菜,都用上了地膜,产量翻了好几番。 1993 年王震走了,享年 85 岁,但他留下的东西还在发挥作用。 他推动成立的新疆生产建设兵团,至今还在守护边疆、种庄稼。 国家农业博物馆里的这台拖拉机,每年都有很多年轻人来看,听它背后的故事。 现在中国农业机械化水平越来越高,从无人机播种到智能灌溉,都是在他当年的基础上发展的。 他一辈子没说过多少豪言,就做了一件事:让中国农民能多打粮、少受苦,而这件事,他做到了。 信息来源:七一网--历史 |王震“违令”购“日货”

xvjiliang991

务实的老将军