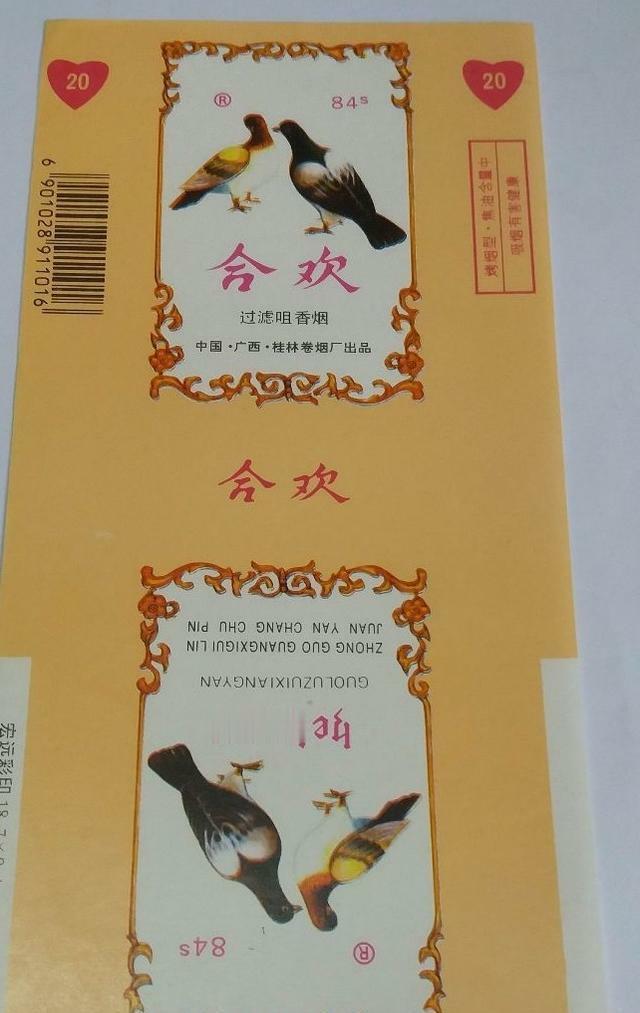

那些消失在广西岁月里的20个本土香烟品牌 广西这座西南沿海的风情之地,在过往的时光里,曾有一批本土香烟品牌,以独特的姿态镌刻下一代人的消费记忆。它们裹挟着市井烟火气,走进寻常百姓的日常生活,成为社交场景里的纽带、平凡日子中的点缀。如今这些品牌虽已陆续退出市场,但每一个名字背后,都藏着老广西人的青春与怀旧,成为一段不可复刻的时代注脚。本文梳理20个极具代表性的停产本土香烟品牌,无关吸烟倡导,只为打捞那些沉淀在岁月中的历史印记。 特别提示:吸烟有害健康,本文仅为怀旧纪实,请勿效仿吸烟行为。 甲天下的名字,在广西几乎无人不晓。由广西中烟工业有限公司生产的这个品牌,自20世纪90年代起,便以亲民定价风靡八桂大地,成为本土香烟的标志性符号。不过如今仅有部分型号留存在售,多数经典款已退出市场——随着企业战略整合的推进,品牌资源向核心产品线集中,而甲天下的创新步伐未能跟上市场节奏,竞争力逐渐下滑,最终告别了主流消费场景。 依托家喻户晓的刘三姐文化IP,1986年南宁卷烟厂推出的“刘三姐香烟”,从诞生起就自带文化光环。20世纪80-90年代,它不仅在广西本地畅销,更凭借独特风味远销东南亚,成为对外展示广西特色的一张“烟标名片”。可惜的是,企业未能持续优化生产工艺与市场策略,特色技术研发投入不足,品牌战略优先级逐渐降低,这款承载着文化记忆的香烟最终走向停产。 20世纪80年代,武鸣卷烟厂打造的“青竹香烟”,以实惠的价格覆盖了广阔的基层市场。在物资相对匮乏的年代,它成为工薪阶层、农民群体的常用选择,烟味里藏着无数人的生计与奔波。2009年,由于品牌利润率偏低,企业为优化产品结构、转向高附加值产品,选择停止青竹香烟的生产,为其朴素的市场生涯画上句号。 同样出自武鸣卷烟厂的“武鸣烟”,在20世纪中后期瞄准中档市场,凭借贴合本地口味的特质,成为当地中端消费场景的常客。但受限于企业规模小、产能有限,品牌在维护与迭代上缺乏足够投入,随着经营策略的调整,这款承载着本土情怀的香烟于2000年正式停产,退出了市场竞争。 20世纪80年代,富川卷烟厂的主打产品“富川烟”,精准贴合本地消费者的口味偏好,不仅覆盖富川本地,更辐射周边区域市场,成为当时县域消费市场的热门选择。然而,企业的生产技术长期滞后,面对市场竞争难以形成优势,也未能及时完成产品升级,最终在内部结构调整中,富川烟的生产线被关停。 钟山卷烟厂推出的“碧峰烟”,在20世纪中后期以中端定位切入市场,凭借亲民的价格优势,赢得了不少本地消费者的青睐。但由于企业资源整合能力较弱,在研发创新与市场拓展上缺乏持续投入,随着行业战略调整的推进,碧峰烟逐渐失去竞争力,最终走向停产。 20世纪中后期,桂林卷烟厂打造的“合欢烟”,以低价策略深耕基层市场,成为平价烟领域的常见选择。在那个注重实用的年代,它以朴素的定位满足了大众的基本需求,却未能跟上市场升级的步伐——企业为聚焦高附加值产品,逐步缩减低端产品线,合欢烟因缺乏创新升级,最终退出了市场。 柳州卷烟厂生产的“红灯烟”,凭借醒目的红色包装,在低端市场短暂活跃过一段时间。这款面向大众消费的香烟,因企业缺乏长期规划与品牌培育,未能形成稳定的市场竞争力,后续被更具优势的升级产品线替代,加之盈利空间有限,最终无奈停产。 除了这8个广为人知的品牌,还有12个本土香烟品牌同样承载着岁月记忆——它们或因企业兼并重组、或因技术迭代滞后、或因市场需求变迁,陆续退出了历史舞台。这些品牌的兴衰,不仅是广西卷烟行业发展的缩影,更折射出时代消费观念的变迁。 如今,当我们回望这些消失的香烟品牌,想起的不仅是烟味本身,更是那些与品牌相关的生活片段:村口小卖部的交易、老友相聚的递烟瞬间、异乡谋生时的故土念想。它们是特定时代的产物,也是老广西人心中难以割舍的情怀载体。再次重申:吸烟有害健康,这些消失的品牌不应成为重拾吸烟的理由,而应作为一段历史的见证,提醒我们珍惜当下的健康生活,也珍藏那些藏在岁月里的温暖记忆。 编辑‖夏雨 文‖夏雨