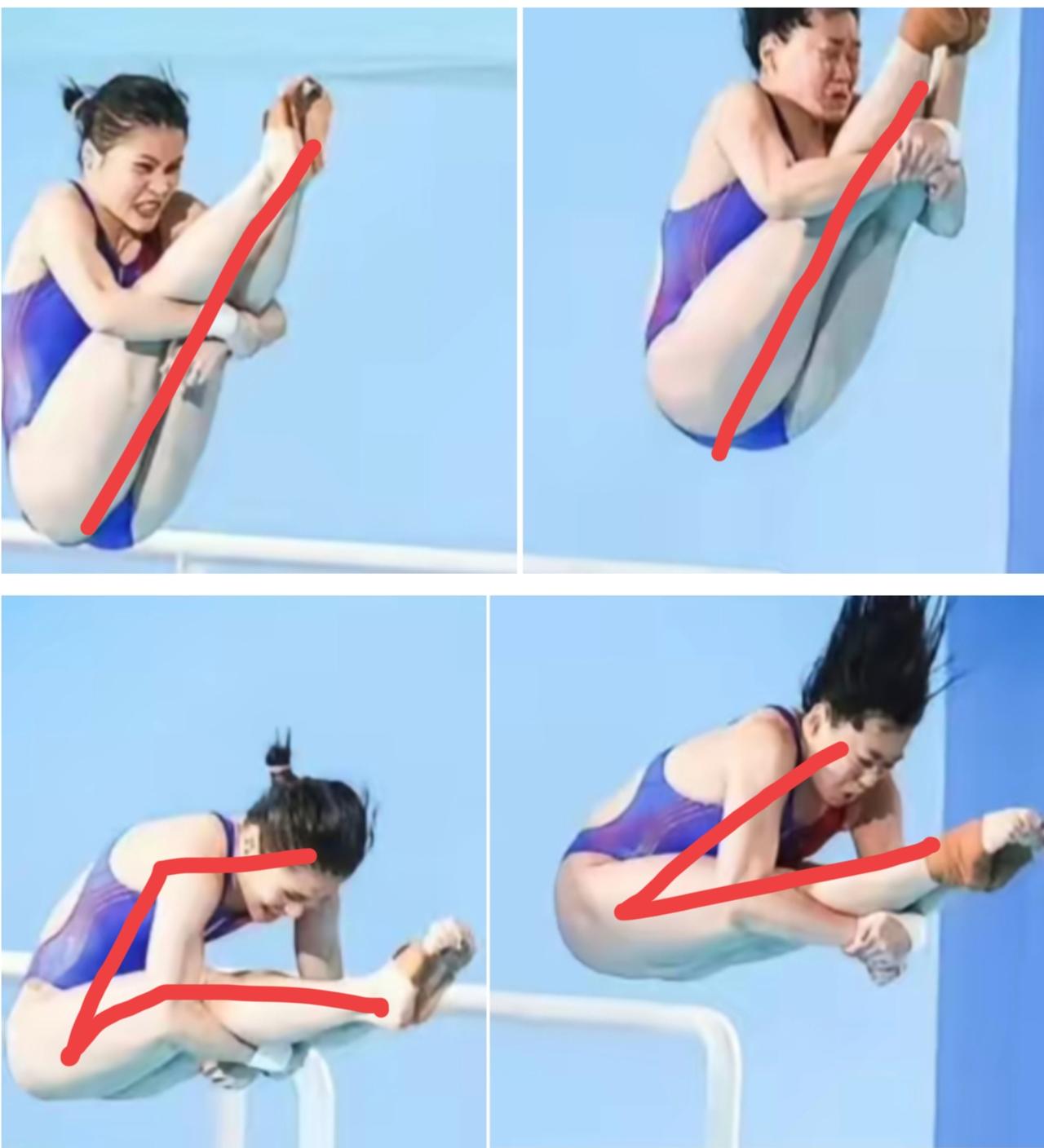

不到24小时,央视3次点名全红婵!彻底暴露夺冠后的“真实情况” 2025年11月2日,广州跳水馆的夺冠哨声落下,央视从午后的首跳战报到晚间的夺冠官宣,再到深夜的高光合集推送,三次密集点名打破常规。这看似寻常的赛事播报,实则撕开了“天才少女”光环下的真实图景——从14岁东京奥运横空出世至今,全红婵走的从不是坦途,而是一条被身高体重精确丈量、被伤病与期待双重裹挟的荆棘路。 跳水运动的残酷,在她身上体现得淋漓尽致。身高每增长一厘米,体重每浮动一斤,都可能让苦练多年的动作失去平衡。巴黎奥运周期后,她的体重一度从44公斤涨到47公斤,这个在普通人眼中微不足道的数字,对10米台选手却是致命挑战。为了回归竞技状态,她的饮食被营养师精确到克,早餐50克燕麦配200毫升脱脂奶,午餐无调味的鸡胸肉加100克糙米,饿到偷偷翻食堂冰箱被发现时,也只是默默吞下热量再减50大卡的水煮虾。每天三次称重,小数点后一位的波动都牵动着训练计划,这背后是“水花消失术”对身体的极致苛求,也是凡人之躯对抗生理规律的倔强。 伤病是这条路上更顽固的羁绊。2025年5月,脚踝旧伤加重伴随腰椎劳损,让她接连退出全国冠军赛和新加坡世锦赛,“昙花一现”的质疑声四起。康复的183天里,她在德国进口的高压氧舱中接受每40分钟8000元的治疗,AI仪器精准捕捉关节角度,偏差1°便自动报警;针灸治疗时疼到毛巾咬出牙印,阴雨天深夜疼醒就靠拉伸缓解,决赛当天手腕还缠着肌贴防护。没人知道,那些看似完美的入水瞬间,是她把骨头裂纹和肌肉炎症强行调成“静音模式”的结果——她从来不是不会痛的“神”,只是把痛苦藏在了领奖台的笑容背后。 真正的成长,藏在取舍与担当里。为了保护身体、保障团队成绩,她主动放弃竞争激烈的个人赛,专攻团体与双人项目。跳台上,陈若琳用3D追踪仪逐帧打磨她的207C动作,120遍的重复让水花精度再升一级;池边,何威仪默默递上手绢,用陪伴化解压力。搭档王伟莹的默契配合,陈芋汐那句“和她搭档有安全感”的真诚评价,让央视的点名始终紧扣“团队核心”四字——那个曾经直言“想吃辣条”的青涩女孩,已长成能为队友遮风挡雨的强者。 跳水界从不缺折戟于“发育关”的天才,劳丽诗、贾童的先例早已证明这条路的苛刻。全红婵的幸运,在于她的坚持撞上了中国跳水完善的保障体系:从地方队到国家队的无缝衔接,从康复设备到营养团队的全力支持,从心理疏导到技术打磨的精准施策。这不是单一个体的孤军奋战,而是专业体系托举起的成长奇迹。 18岁的全红婵,用183天的蛰伏告诉我们:竞技体育从没有永恒的天才,只有永远的坚守。央视三次点名,赞的不是完美无缺的神话,而是凡人对抗极限的勇气;敬的不只是一枚奖牌,更是在名利与压力中守住本心的纯粹。那些嘲笑她“长胖”的声音,那些苛责她“失误”的目光,终究抵不过她蹲在体重秤前笑中带泪的坚持。毕竟,真正的体育精神从不是神化强者,而是看见每个冠军背后,都藏着把“不可能”熬成“可能”的血肉与汗水。中国跳水的底气,从来不止于金牌,更在于这种有人性温度、有体系支撑的成长力量——这才是全红婵夺冠后,最该被看见的“真实情况”。全红婵