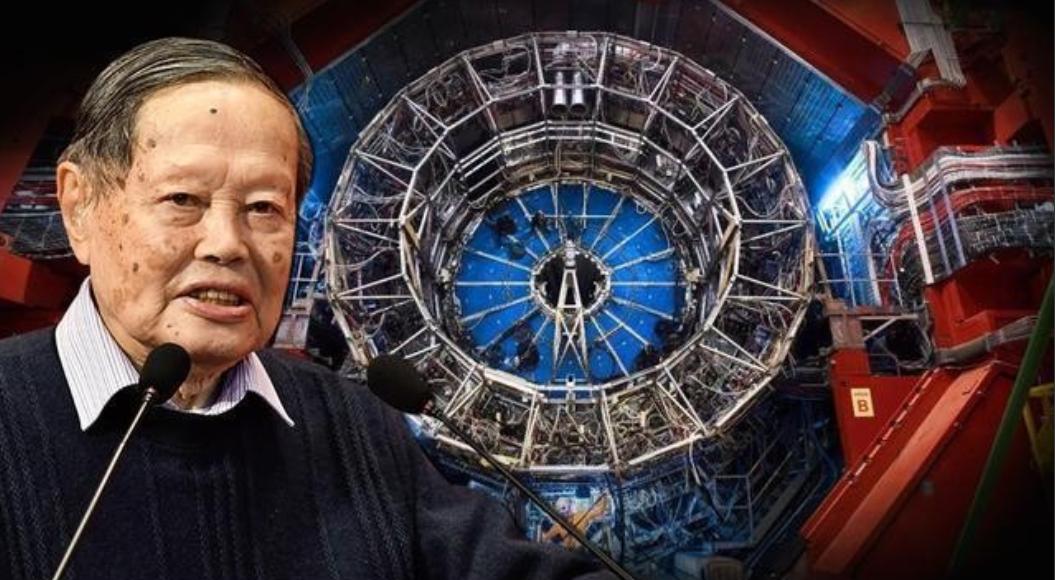

“一定要建,不建中国将落后30年!”2016年,杨振宁曾顶着骂名,极力反对花2000亿建大型粒子对撞机,杨振宁指出:“就算建成,也是给外国人做嫁衣,不如把这2000亿元用在基础教育上,才是真正的钱花在刀刃上!”中科院院士王贻芳却说:“一定要建,不建中国将落后30年。” 回溯上世纪70年代末北京正负电子对撞机的建设历程,恰好能照见这场争论的复杂性与合理性,那台诞生于改革开放初期的北京正负电子对撞机,至今仍在中关村的加速器大厅里运转。 当年为了进口核心的VAX8550大型计算机,美方科学家潘诺夫斯基亲自到国会作证才打破禁运,可中国科研人员从一开始就攥紧了"自主创新"的方向盘,磁铁系统国产化率从最初的30%死磕到85%,探测器关键部件全部改用国产材料,就连电缆都自主研发出耐高温型号。 那些年里,科研人员白天跟着国外专家学习,晚上在实验室反复调试设备,终于在1988年实现正负电子对撞,不仅产出了"τ轻子质量精确测量"等世界级成果,更培养出一批能挑大梁的本土团队。 这台对撞机后来衍生出的同步辐射装置,还支撑了高铁刹车片材料、锂电池隔膜等关键技术突破,它既证明了王贻芳强调的"参与前沿项目才能掌握话语权",也印证了杨振宁担心的"核心技术受制于人"的风险,更给出了"国际合作与自主创新平衡发展"的答案。 杨振宁盯着的2000亿从来不是冰冷的数字,而是沉甸甸的民生账本,按2016年的标准,这笔钱能覆盖全国986个贫困县十年的义务教育经费,让1200万农村孩子的教室装上暖气、换上新课桌,还能为800所县医院配齐CT设备。 他更忧心的是项目背后的"机会成本"——大型对撞机建成后每年需投入30亿运维费,成果产出周期可能长达数十年,期间大量顶尖人才会被吸附到这一个项目上,而当时量子通信、人工智能等新兴领域年均投入不足百亿,基础数学、材料科学等"冷学科"更是经费紧张。 国际合作的潜规则更让他揪心:欧洲LHC项目中,美国参与度仅15%却分享了30%的核心成果,中国若牵头建设,很可能陷入"出钱多、话语权少"的困境,这种"为他人作嫁衣"的亏,他不愿看到国家再吃,在他看来,与其把钱砸进遥远的粒子物理,不如先筑牢基础教育的根基,毕竟"没有合格的工程师,再先进的对撞机也运转不起来"。 王贻芳急的则是科研赛道上稍纵即逝的"窗口期",他太清楚高能物理领域的残酷竞争:欧洲LHC已发现希格斯粒子,正计划升级为"超高能对撞机";美国虽暂缓本土项目,却通过参与LHC保持技术储备;日本、印度也在积极推进小型对撞机计划,中国若此时不跟进,下一代对撞机的研发标准和国际规则将由他人制定。 在他眼里,2000亿是买"未来科技俱乐部"入场券的投资,而非单纯消费,有了自己的对撞机,中国才能在希格斯粒子衰变、暗物质探测等前沿领域掌握主动权,更能带动超导磁铁、精密探测、大数据处理等产业链升级——就像北京正负电子对撞机催生了中国首个自主知识产权的工业CT技术。 他常举散裂中子源的例子:正是因为提前布局,中国在该领域才实现从跟跑到领跑,设备国产化率达95%以上。"科学领先是技术主导的前提",王贻芳深知,若错过这波机遇,中国在粒子物理领域将永远沦为追随者,这种"一步慢步步慢"的差距,可能需要三十年才能弥补,而这三十年,正是中国科技崛起的关键期。 这场争论吵到2025年的今天,早已跳出"建不建"的二元对立,它本质是国家发展到一定阶段的战略抉择:当经济体量突破百万亿大关,科研投入占GDP比重提升至2.5%,如何在"补短板"与"谋长远"间找到平衡?北京正负电子对撞机的经验给出了启示——当年既没有盲目拒绝国际合作,也没有放弃自主创新,更通过"以项目带学科"的模式,让对撞机成为培养复合型人才的摇篮。 如今中国的选择更趋理性:一方面加大基础研究投入,基础研究经费占比已从2016年的5.2%提升至12%;另一方面探索"梯度投入"模式,重大科技项目预留30%经费用于配套学科发展。就像散裂中子源建设时,同步推进了超导材料、精密机械等六个关联领域的攻关,实现"一个项目带动一片产业"。 杨振宁的担忧提醒我们,再宏大的科研梦想也不能脱离国情,当农村学校还缺合格的物理老师时,花千亿建对撞机确实需要审慎;王贻芳的坚持则警示我们,科技竞争不等人,该出手时就得抓住历史机遇,毕竟核心技术买不来、换不来。 说到底,无论是投向基础教育还是大型对撞机,最终目标都是让国家更强大、人民生活更好。这盘大棋里,既要有"十年树木"的耐心——像培育良种一样深耕基础教育;也要有"敢为人先"的魄力——像挑战超导磁铁极限那样冲击科技前沿。 你觉得当下中国该如何平衡民生与科研的投入?评论区聊聊呗!