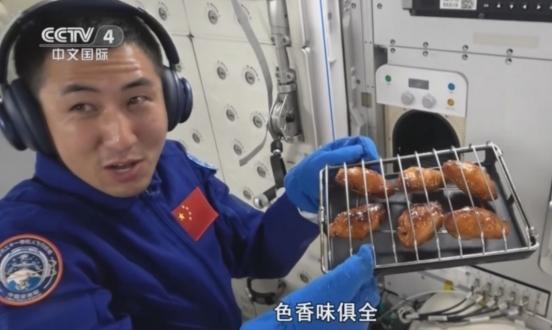

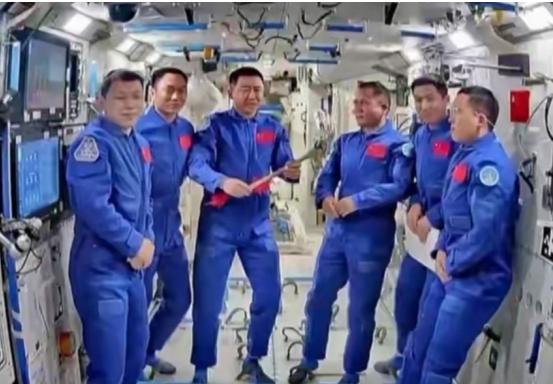

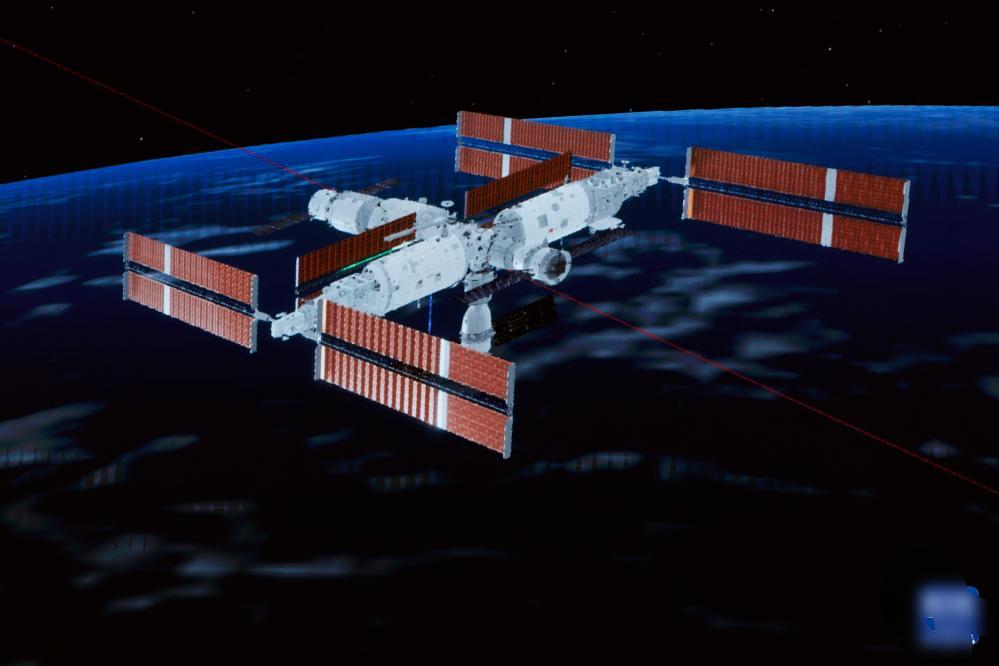

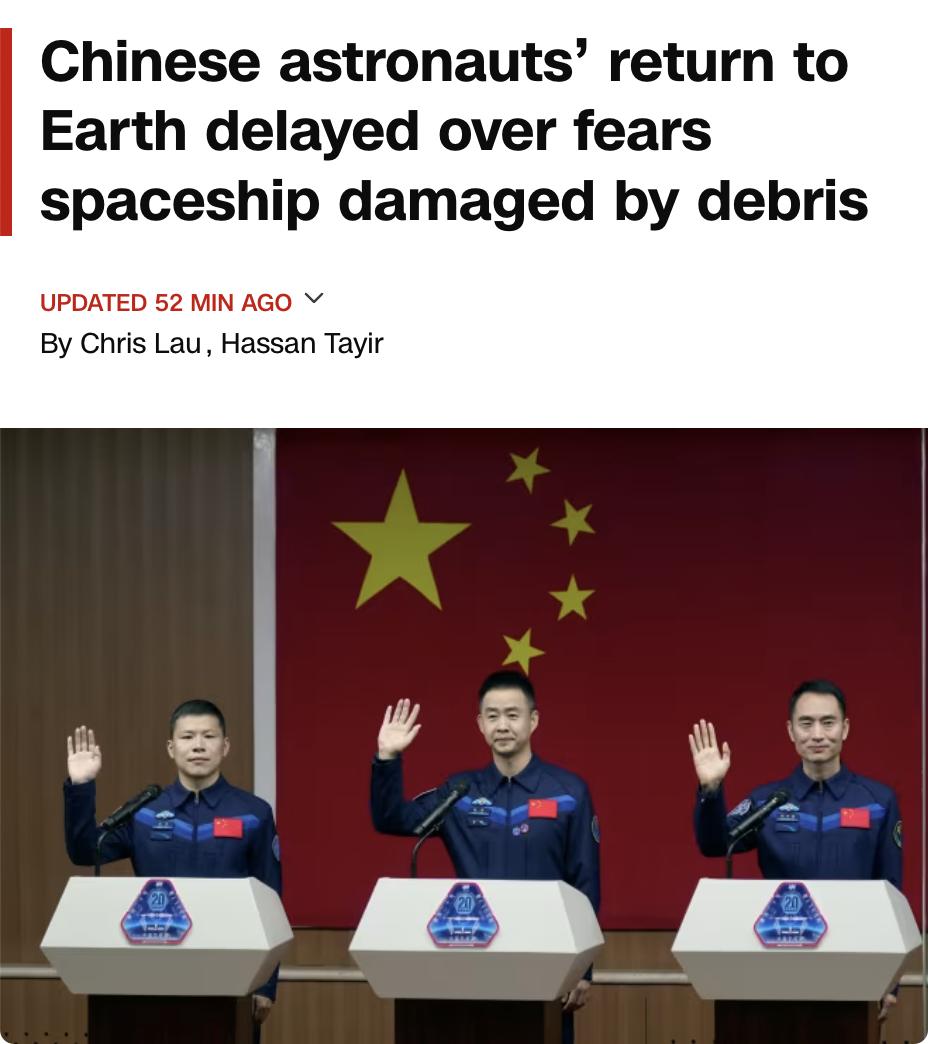

估计现在最让人担心的,就是神舟二十号的航天员,不是因为他们没有成功交接,也不是因为他们没有圆满完成任务,而是因为他们在返回的过程中,出现了意外情况。 原本这趟任务顺得,能当航天教科书看,4月24号,第十个中国航天日那天,指令长陈冬带着陈中瑞、王杰一飞冲天,这波“应景发射”算是给咱们的航天事业,送了份实打实的大礼。谁能想到,一路绿灯的任务,偏偏在最后一步卡了壳。 三位航天员在天上,待了足足190多天,而之前神舟十九号的驻留纪录是183天,这次直接把纪录往上提了一截。更硬核的是指令长陈冬,这趟下来累计在轨时间超过400天,光是这次任务就出舱四次,比不少航天员整个职业生涯的出舱次数都多。 要知道,太空出舱可不是逛公园,穿舱外航天服就得花上十几个小时,出舱后还要在失重环境下操作设备,每次回来都得缓好几天,陈冬这“太空劳模”的称号真是实至名归。 任务完成得也漂亮,按计划跑完了一大堆空间科学实验,从材料合成到生命演化,攒下的实验数据能让地面科学家忙上好一阵子。更有意思的是,他们还在空间站装了好几个空间碎片防护装置,摆明了就是冲着“防患于未然”去的。结果千防万防,还是没躲过这临门一脚的意外。 可能有人不懂,不就是个“微小碎片”吗?至于这么大阵仗推迟返回?这话可就外行了。太空里的微小碎片,比地面上的子弹凶险多了。 那些直径几毫米的碎片,速度能飙到每秒7到11公里,是步枪子弹速度的十几倍,哪怕是块指甲盖大小的铝片,撞在航天器上都能戳出窟窿。 国际空间站就吃过这亏,2021年被一块直径不到1厘米的碎片划穿了舱体,虽然没造成人员伤亡,但也够吓人的。返回舱更是马虎不得,它要带着航天员穿过大气层,外壳得扛住几千度的高温,要是被碎片撞出裂纹,后果不堪设想。 地面测控团队现在肯定忙得脚不沾地。他们得通过遥测数据一点点排查损伤,从返回舱的防热层到姿态控制系统,再到生命保障设备,但凡有半点隐患都不能冒险。 这可不是开车半路抛锚能叫拖车,天上没有修理厂,每一个决策都得慎之又慎。之前神舟十二号返回时,就因为天气原因推迟过一天,那次光是计算新的返回窗口就花了十几个小时,更别说这次要应对未知的撞击损伤了。 其实,中国航天跟空间碎片打交道,也不是第一次了。早在2009年,天宫一号就曾多次规避空间碎片,每次规避都要提前好几天计算轨道。 这些年我们也在搞碎片防护技术,这次神舟二十号装的防护装置,就是能靠特殊材料“硬扛”小碎片撞击的那种,但架不住太空里的碎片实在太多。 据统计,现在地球轨道上直径超过1厘米的碎片就有上百万个,直径超过1毫米的更是有上亿个,想完全躲开确实太难。 有人说这是“倒霉透顶”,但换个角度想,这也恰恰体现了中国航天的严谨。要是为了赶时间硬着头皮返回,万一出点意外,那才是真的追悔莫及。 当年美国挑战者号航天飞机,就是因为密封圈问题,没排查到位,结果发射73秒就爆炸了,这血的教训谁都不敢忘。咱们宁愿多等几天,也得让航天员平平安安回家,这种“慢下来”的谨慎,比任何“神速”都让人安心。 不过话说回来,也别太担心。中国载人航天工程从神舟一号走到现在,从来没在返回环节掉过链子。神舟十三号的翟志刚、王亚平、叶光富,当年因为空间站调整也曾推迟返回,最后不也平平安安着陆了? 陈冬更是经验丰富,他2016年第一次上太空,2022年又乘神舟十四号驻留半年,这次再加上190多天的历练,应对突发情况的能力绝对没话说。地面团队更是“金牌后盾”,从火箭发射到在轨运维,哪次不是把风险想到前面? 现在最盼的就是,载人航天工程办公室赶紧发“一切正常,准备返回”的消息。但反过来想,这次意外也给咱们提了个醒:太空探索从来不是坦途,哪怕技术再先进,也躲不开大自然的意外和未知的风险。 那些骂“怎么不提前挡住碎片”的人,怕是不知道太空碎片防控有多难——你连它啥时候来、从哪儿来都摸不清,谈何“挡住”? 说不定等航天员回来,这次的碎片撞击还能变成宝贵的研究资料。毕竟咱们装了防护装置,正好能看看实际撞击效果,为以后的航天器改进提供数据。就像当年神舟五号首次载人飞行,杨利伟回来后说飞船起飞时有共振,后来工程师们就针对性改进了,才有了后来更平稳的飞行体验。 现在能做的,就是相信中国航天,相信三位航天员。毕竟从神舟一号到神舟二十号,我们走过的每一步都稳扎稳打。太空碎片再难缠,也挡不住中国人回家的路。你们说,他们会不会赶在双十一之前落地?回来之后最想吃的会是啥?