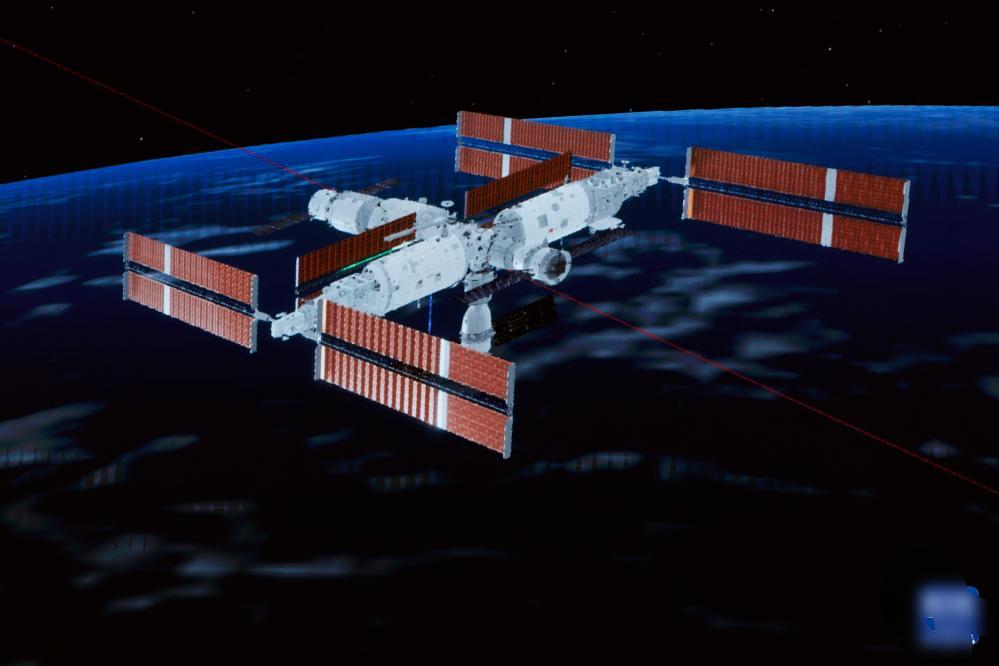

果不其然。 中国载人航天工程办公室的公开信息写得很清楚:空间站常驻3人、交接时短时可达6人。美国航天局的数据也摆在那儿:国际空间站常态7人,航天飞机在轨期间曾上到过13人。 先说说最直观的规模差异,但这背后藏着完全不同的设计逻辑。国际空间站是个423吨的“太空巨无霸”,相当于80头非洲象堆在一起,能活动的密封空间有916立方米,差不多是个标准篮球场大小。 这大家伙是冷战后多国“搭伙过日子”的产物,美国、俄罗斯、欧洲11国等16个国家各出模块,拼积木似的凑出这么个庞然大物。 既然是多国共用,自然要满足不同国家的实验需求和驻留诉求,比如美国要搞微重力物理,俄罗斯要做生命科学,欧洲要测宇宙辐射,人少了根本转不开,常态7人其实是“分摊任务”的结果,巅峰时13人更是航天飞机送补给时的临时状态,纯属“挤一挤”的应急情况。 再看中国空间站,目前的“T”字构型由天和核心舱、问天实验舱、梦天实验舱组成,总重才90吨,密封活动空间110立方米,也就相当于一套三室两厅的公寓。但别小瞧这“紧凑户型”,它是中国从头到尾自主设计的“量身定制款”,没有多国协调的扯皮,系统集成度高得很。 核心舱管控制和生活,问天舱搞生命实验,梦天舱专做微重力研究,三个舱段各司其职,实验设备都按最优路径摆放,根本不需要多余的人来协调冗余系统。就像精密的瑞士手表,零件不多但每一个都在点子上,哪像国际空间站,光维护那些各国标准不一的接口和设备,航天员每年就得花1400小时干重复活,折算成本高达8000万美元。 更关键的是,现在的太空探索早不是“人多力量大”的时代了,自动化水平才是真功夫。国际空间站都开始用Astrobee球形机器人当“太空管家”,这些带机械臂的小家伙能自己盘点库存、监控实验,甚至陪航天员解闷,就是为了少让人干杂活。 中国空间站从设计之初就把自动化当核心,天和核心舱的机械臂能抓着航天员“飞天”,问天舱的小机械臂能钻进舱外缝隙操作,梦天舱的货物气闸舱不用航天员出舱就能装卸实验设备。 上次神舟十四号乘组出舱维修,地面控制中心和舱内航天员配合,一人出舱操作,一人舱内监控,一人地面支援,3个人就把复杂任务搞定了——这不是人少,是分工精准、机器给力,没必要搞“人海战术”。 有人说“还不是因为空间站小,等建大了自然要加人”,这话只说对了一半。 中国空间站确实要扩容,但绝不是简单堆规模。按照规划,下一步要加装多功能节点舱,先变成“十”字构型,最后升级到六舱“干”字架构,总重量提到180吨,常驻人数能扩到6人。但即便到那时,也未必需要更多人,因为自动化水平还会跟着升级。 就像现在工厂里的智能生产线,车间变大了但工人没多雇,因为机器人能顶上去。未来空间站可能会配更多自主巡检机器人,实验数据能自动回传地面,航天员的核心工作会从“操作设备”变成“设计实验、分析结果”,3人说不定还是最低配置——毕竟出舱作业要一人动手、一人护航、一人控系统,这个铁三角配置效率最高。 至于有人提的“900吨目标”,目前公开的官方规划里并没有这个数字,更可能是对空间站扩展的误读。中国航天向来稳扎稳打,现在180吨的“干”字构型已经能满足未来10年的科研需求,后续就算再扩展,也会跟着技术进步走。 比如巡天空间望远镜会跟空间站共轨飞行,需要维护时才对接,不用占用空间站的常驻名额,这台主镜2米的“太空眼睛”,观测广度是哈勃望远镜的300倍,一个人就能操控,比再多航天员堆着看数据都管用。 说到底,拿人数比空间站厉害与否,就像用餐厅座位数衡量厨师水平,纯属外行看热闹。国际空间站的“多人模式”是多国合作的妥协产物,中国空间站的“精悍配置”是自主创新的必然结果。 前者就像热闹的大食堂,菜品种类多但口味难统一;后者好比高端私房菜,每道都精准对接科研需求。现在中国空间站已经接纳了9个乘组,完成了6次太空会师,还开放给17个国家做实验,科研成果正陆续出炉。 国际空间站倒是人多,但这些年除了刷驻留纪录,真正突破性的成果没多少,反而因为设备老化,航天员越来越像“太空维修工”。 太空探索的核心是突破认知边界,不是搞“人数竞赛”。 中国空间站从3人到未来的6人,每一步都踩在“需求导向”的点子上,既不盲目追求规模,也不轻视技术升级。 这种稳扎稳打的节奏,比单纯比拼数字的浮躁心态,更能走得远。毕竟在太空中,能搞出硬核成果的实验室,才是真的厉害。

Leco

什么垃圾文章,连体积和面积的概念都没搞清楚!