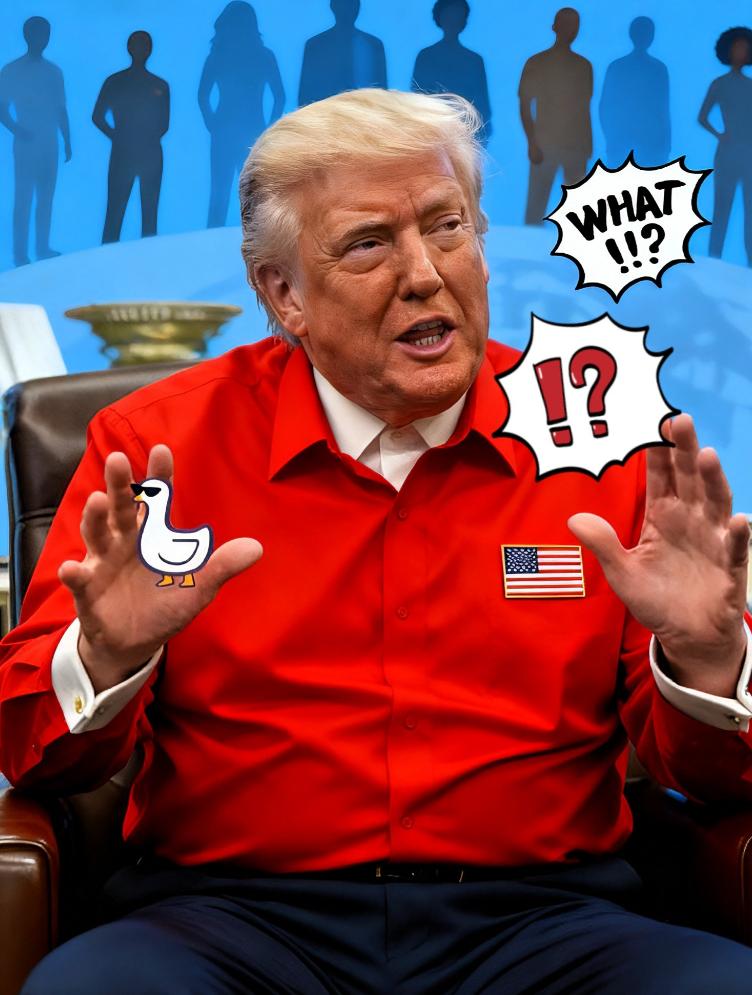

2340万台胞感到天塌了! 据俄罗斯卫星社11月3日报道,特朗普2日在哥伦比亚广播公司采访中称,美国应专注高科技,台企可生产内衣和日用品,表面看似分工,实则意在掏空台湾核心产业。 这根本不是随口的调侃,而是美国对台湾核心产业进行系统性掏空的直白宣告。 当这位美国总统将台湾定位为“内衣和日用品生产者”时,他或许精准戳中了台湾半导体产业被一步步拆解的现实。 曾经撑起“亚洲四小龙”荣光的产业支柱,正在美国的政策绞杀与台当局的主动妥协中失去根基。 很多人以为美国对台的“掏空”只是关税胁迫下的产能迁移,却没看清技术管控早已织成一张密不透风的网。 2025年1月,美国公布的AI芯片三级出口管制规则,将台湾划入所谓“第一级盟友”范畴,看似给予无限制采购权限,实则暗藏枷锁。 规则要求总部位于台湾的企业若想将芯片运往其他地区,总计算能力的四分之三必须留在第一级国家,且在单个第二级国家的部署不得超过7%。 这意味着台湾半导体企业彻底失去了全球布局的自主权,所有产能与技术应用都必须围绕美国的战略需求转动,所谓的“产业自主”不过是依附于美国体系的假象。 更令人震惊的是,这场“掏空”并非美国单方面施压的结果,台当局的主动配合让整个过程变得顺理成章。 2025年10月有消息披露,台积电生态链赴美投资、“五五分”芯片产能的构想,竟是台湾方面主动提议的。 台经济主管部门的这一表态,彻底撕下了“被迫转移”的遮羞布。 为了换取政治上的虚幻支持,台当局主动将最具竞争力的核心产业拱手相让,把台积电变成了“倚美谋独”的政治筹码。 这种主动递上“卖身契”的行为,比美国的胁迫更具破坏性,直接让台湾失去了与美国博弈的最后资本。 美国抛出的补贴诱饵,早已被证明是吞噬台湾产业利润的陷阱。 台积电赴美投资从最初的120亿美元一路追加到1650亿美元,美国《芯片法案》承诺的66亿美元补贴,仅能覆盖不到10%的总投资。 更致命的是,美国工厂的成本困境正在不断侵蚀台积电的盈利能力。 尽管有机构称美国厂成本仅比台湾高10%,但实际运营中,建厂周期是台湾的两倍,建设成本直接翻倍,长春石化等供应商在美建厂成本甚至高达台湾的10倍。 美国本土缺乏成熟的半导体化工供应链,关键材料需从亚洲进口,运输成本推高30%,而亚利桑那工厂的稀土库存仅能维持30天生产,这些隐性成本最终都要由台湾产业承担。 表面光鲜的产值数据,掩盖不了台湾半导体产业的空心化危机。 工研院预估2025年台湾半导体产值将达6.18万亿新台币,看似保持增长,但资本市场早已给出预警。 2025年4月,台湾股市单日蒸发市值达4.8万亿新台币,相当于GDP的15%,台积电被迫下调资本开支15%。 这种反差的根源在于,增长更多来自美国工厂的账面统计,而台湾本土的产业链正在加速流失。 台积电3纳米研发中心迁美后,台湾本土先进制程的研发投入同比减少22%,上下游超过5000家企业因订单流失陷入经营困境,其中20%已处于半停产状态。 人才的流失则让台湾半导体失去了未来的希望。为支撑美国工厂运转,台积电不得不从台湾抽调约1.2万名核心工程师,通过“包机送人才”的方式输送技术骨干赴美。 而岛内半导体从业者平均年龄已达42岁,2024年《产业白皮书》显示,大陆半导体专业毕业生数量是台湾的12倍,青年人才补充严重断层。 这种“失血式”的人才输出,让台湾本土的研发能力持续衰退,台大电机系2025年硕士毕业生选择留台工作的比例已从三年前的78%降至41%,多数人选择赴美或赴大陆发展。 美国的这种操作并非首次,只是换了包装。上世纪80年代日本半导体占据全球50.3%份额,美国通过“301调查”和技术封锁,用三十年将其份额压至不足一成。 如今对台湾的手段如出一辙,只是将“反倾销税”换成了“补贴诱惑”,将“技术封锁”变成了“生态链迁移”。 特朗普的“分工论”本质上是霸权逻辑的延续: 美国要牢牢掌控高科技核心利润和技术标准,而台湾只能在产业链下游充当“代工车间”,一旦失去利用价值,便可能被随时抛弃。 当台积电的核心技术不断向美国转移,当本土产业链因订单流失逐渐崩溃,当年轻人才纷纷外流,2340万台胞感受到的不仅是尊严被践踏,更是实实在在的生存危机。 特朗普的话或许刺耳,但它戳破了“美国保护台湾产业”的谎言,美国真正想要的,从来不是台湾的繁荣,而是能为其所用的产业碎片。 对此你有什么看法,来评论区聊聊。 信息:特朗普:大型台企将生产线向美国转移 2025-11-04 09:14·台海网