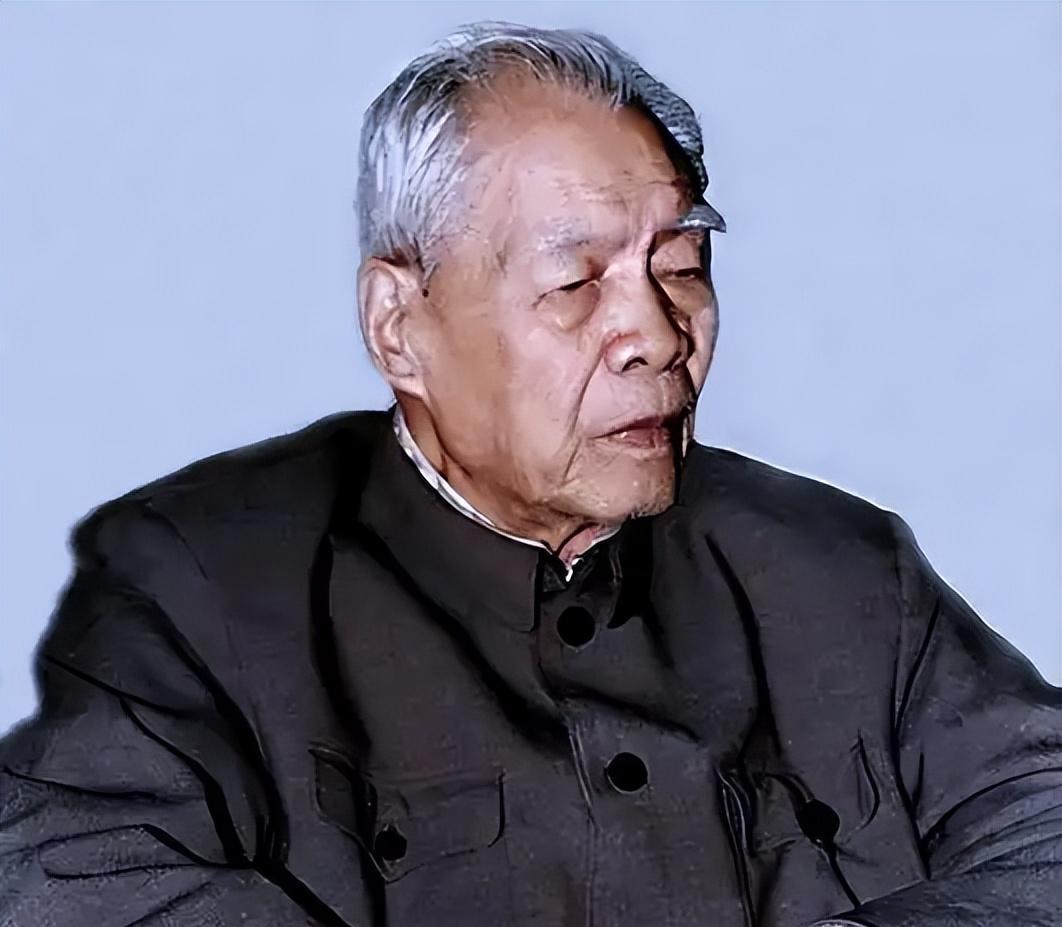

1955年9月27日授衔仪式上,当毛主席走到陈赓面前时,说:“你陈赓当大将了,而陈赓笑着说:“我这个大将可不是你给的,是李聚奎给的”。 1955年军队正规化改革启动,军衔评定成为焦点,大将门槛定为红军时期师级任职资历,陈赓档案中这一栏空白突出,因为战时文件散失严重,仅剩口头交接痕迹。罗荣桓负责名单起草,徐立清中将奉命核查,逐一走访老同志,从江西根据地旧址入手,收集证人陈述,以补齐历史缺口。陈赓得知情况后,主动联系李聚奎,两人作为湖南老乡,早年战友情谊深厚,李聚奎回忆起1934年长征前夕的具体交接:他调离一师时,当面移交指挥权,包括部队番号、人员配置和作战计划,全师官兵知晓此事。这份证言直接填补了陈赓的师长记录,避免了资历争议。 调查过程严谨,李聚奎向徐立清详细列出交接细节,如师部驻地、日期和随行人员,甚至提及陈赓上任后首日调整哨位的举措。徐立清笔录上报军委,毛泽东审阅档案时特别关注这一笔,批示认可口头传承的有效性,确保陈赓进入大将名单。整个评定基于红军职务标准,参考长征后编制调整,陈赓的南昌起义情报工作和鄂豫皖团长经历虽丰富,但师职证明最关键。李聚奎自身资历也足大将,却因1955年转入石油工业部,暂缓授衔。 授衔名单最终确定,陈赓位列十大将之一,军功涵盖南昌起义、长征渡江、抗日伏击、解放挺进和朝鲜防御等多阶段贡献。李聚奎的证言不只补档,还反映了战时军纪的连续性:红一师在陈赓接手后,继续掩护主力过乌江和金沙江,避免敌军趁虚而入。调查组为此核对行军日志,确认部队连续作战记录。毛泽东在审阅中强调,此类传承同样可靠,推动评定公平。这种机制源于整军经验,确保功勋将领得到应有认可。 仪式当日虽庄重,但陈赓的回应点出李聚奎作用,源于前段调查的曲折。评衔标准源于1955年春军委通知,罗荣桓起草时列出红军师职为硬杠,陈赓档案详载后期指挥,却缺早期师长一环。李聚奎的厚道基于事实,他从平江起义起步,升迁注重交接,早年红五军基层经历让他习惯记录部队变动。1955年他虽转地方,仍保持军旅习惯,提供证言时重述赣南整编细节,帮助陈赓过关。 这一事件凸显战友情在正规化中的作用,陈赓的师职虽无文书,但实战贡献突出:接班后率一师执行巡逻,融入反围剿序列。李聚奎的证言附上手绘草图,徐立清三页笔录上报后,军委小会讨论认可。毛泽东阅后,召集审核,强调口头证据的份量。陈赓获衔后,党内流传此事,体现集体功勋共享。李聚奎不邀功,专注新岗位,推动石油勘探。这种低调作风,源于红军传统,在评定中发挥关键平衡作用。 授衔后陈赓专注哈尔滨军事工程学院建设,引入苏联模式结合本土实际,招募老工程师组建教研室,强调实验教学和国防科技应用。1959年学院南迁西安,更名西北军事工程学院,继续扩建规模,培养航空和炮兵人才,毕业生分布军工领域。1960年他赴越南提供游击战术指导,帮助当地部队训练,提升作战能力。次年3月16日在上海因病去世,终年58岁,他的教育遗产为国家科技储备打下基础。 李聚奎1955年起任石油工业部部长,组织东北油区勘探队伍,协调钻井和运输设备,克服地质难题。1959年大庆油田大会战启动,他下达指令,实现首批油井喷油,缓解能源短缺,推动工业自给。1958年回军中担任总后勤部政委,改进补给体系,确保物资调度高效。1961年调高等军事学院副院长,参与干部培训,1977年出任军事科学院政委,指导研究工作。1985年离休后,继续关注石油和军队建设,1995年6月25日在北京去世,享年91岁。 两人贡献互补,陈赓的军工教育侧重技术创新,李聚奎的后勤和能源开拓保障国家稳定。从红军到建国,他们的路径从一线指挥转向建设岗位,体现了老革命干部的转型适应性。