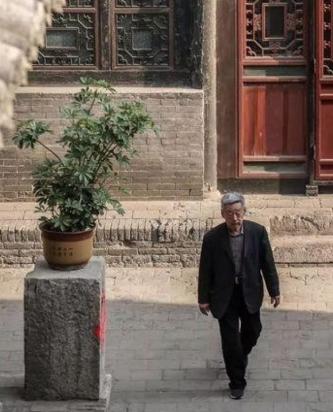

1997年,48岁的耿保国不顾妻子反对,借遍亲朋好友又咬牙贷款几十万,终于凑够了120万买下占地3000多平方米的明清古宅,此后他又把后半辈子的时间,都放在了修缮复原这座老宅上面,如今20多年过去了,他和这座宅子近况如何? 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 耿保国生于1949年的平遥古城,这座北方小城的青砖灰瓦伴随着耿保国的成长,16岁进入当地漆器厂当学徒,每天与生漆、木胎打交道,从父亲那里学会了刷漆磨光的基本功,在那个物质匮乏的年代,耿保国靠着一双巧手和对漆艺的热爱,逐渐在这个传统行业中站稳脚跟,漆器制作需要极大的耐心,从木胎打磨到多遍刷漆,再到最后的推光,每个环节都不能马虎,耿保国在这个过程中不断摸索,将传统技法与自己的理解相结合,形成了独特的艺术风格。 1994年,耿保国凭借精湛的技艺获得山西省工艺美术大师称号,这个荣誉让耿保国在当地漆艺圈有了一定声望,耿保国没有满足于既有成就,继续深入研究古代漆器艺术,甚至扩展到家具修复领域,2008年,耿保国被认定为省级非物质文化遗产代表性传承人,这个身份让耿保国感到责任重大,耿保国开始思考如何将这门古老的手艺传承下去,让更多年轻人了解和喜爱漆艺,耿保国的两个儿子也在父亲的影响下投身漆艺创作,一家人在小作坊里默默坚守着这门传统技艺。 1997年,平遥古城申报世界文化遗产,政府为筹集资金开始拍卖部分古建筑,耿保国在一次拍卖会上发现了一座明末清初的古宅,这座占地3000多平方米的冀家大院有着70间房屋的宏大规模,当时的古宅已经破败不堪,院内杂草丛生,房屋多处坍塌,墙体开裂严重,大多数人看到的只是一堆需要巨额投入的废墟,耿保国却从中看到了深厚的历史价值和文化意义,作为一名漆艺人,耿保国对古建筑有着特殊的感情,漆艺本身就与古建筑装饰密不可分。 面对这座古宅,耿保国萌生了购买修复的念头,120万元的价格对于一个普通工人家庭来说是天文数字,当时平遥普通工人月工资只有几百元,耿保国的妻子坚决反对这个决定,认为这笔钱可以改善家庭生活条件,供孩子上学,亲戚朋友也都劝阻耿保国,认为购买这座破房子是不理智的行为,耿保国顶着巨大的家庭压力,坚持要买下这座古宅,耿保国四处奔走借钱,从亲戚朋友那里借来40万元,又向银行申请了30万元贷款,剩余的50万元通过变卖家产和个人积蓄凑齐,签下购买合同的那一刻,耿保国明白自己背上了沉重的经济负担。 买下古宅只是开始,真正的挑战在于修复工作,耿保国搬进古宅,开始了漫长的修复过程,清理院内的杂草和垃圾是第一步工作,耿保国和儿子们用了数月时间才将3000多平方米的院落清理干净,接下来是更换腐朽的木梁和破损的青砖,耿保国请来当地的老木匠,按照传统工艺进行修复,耿保国坚持"修旧如旧"的原则,所有的修复工作都要保持古建筑的原有风貌,这种修复方式成本极高,工期漫长,耿保国需要一边做漆器赚钱,一边投入古宅修复。 修复过程中,耿保国将自己的漆艺技能运用到古建筑保护中,木结构的防腐处理需要用到漆艺技法,雕花装饰的修复更是耿保国的专长,耿保国用真金漆处理重要的装饰部件,确保修复后的效果既美观又耐久,这种跨界的技能应用让古宅的修复工作更加专业和精细,20多年来,耿保国总共投入四五百万元用于古宅修复,这些资金全部来自漆器作品的销售收入。 古宅修复完成后,耿保国将其命名为"浑漆斋",既体现了漆艺特色,又保持了古宅的文化韵味,耿保国没有将古宅改造成商业场所,而是继续作为漆艺工作室和展示空间使用,许多开发商和投资者曾出高价希望收购这座古宅,最高出价达到上千万元,都被耿保国拒绝,耿保国认为这座古宅的价值不在于金钱,而在于文化传承的意义。 耿保国的两个儿子在古宅修复过程中也得到了锻炼和成长,大儿子专门负责漆器制作中的打磨工序,小儿子从清华大学美术学院毕业后回到古宅,专门从事漆画创作,一家三代人在这座古宅中继续着漆艺传承,将传统工艺与现代艺术理念相结合,古宅内设置了展示区域,陈列着耿保国家族的漆艺作品,免费向公众开放参观。 信息来源:界面新闻:耿保国:120万买来的平遥第一大院隐士般地活着