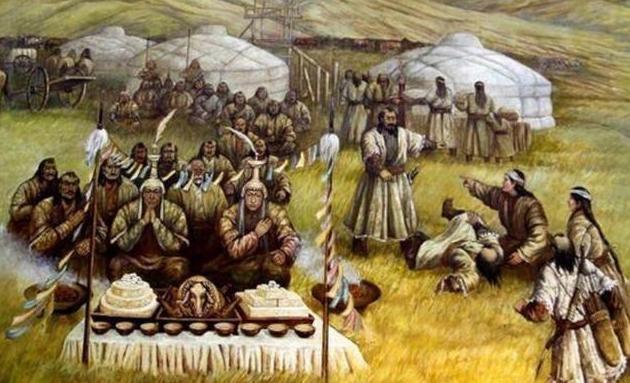

吉尔吉斯斯坦500多万人口400万自称中国将军后裔,两千年藏着啥? 中亚的草原,城里一间小学的教室,黑板上老师写了一个字,李,底下孩子眼睛都盯住了,嘴里跟着念,Li,中文不懂,家里长辈常说,家里有个老来处,祖上是中国来的将军,姓李。 听起来像街坊里传的故事,族谱里有写,史书里有写,国家的民族认同也有写,官方文件能看到,学校教材也能看到。 人口七百万,认自己是黠戛斯的五百多万,里头说是李陵后裔的占了八成,这个比例摆在那里,数据是这么传的。 不是一阵风的认祖,两个千年往下延,身份当成一个方向,建构一步步做,认同当成工具,部族和王朝都在用。 问题绕不开,汉朝那个兵败被俘的李陵,真在西域留下了人丁,黠戛斯人这么多年守着这一口,说到底要的是亲缘,还是一个能拿出来的身份。 主角是李陵,李广的孙子,汉武帝手下的名将,公元前九十九年,领着五千步兵往漠北深进去,对匈奴,孤军撑不住,被俘降了,按汉朝的法,重罪,汉书里写得直白,汉武帝大怒,司马迁替他说话也被牵连,宫刑成了历史的事,李陵此后在中原视野里就没了影,名册里被打了标记。 几百年过去,西域的草原上,这个名字又拐回来,不是一个人,一个族群自我介绍用它。 唐朝中期,安史之乱压下去,朝廷要把西北稳住,联络草原各部,黠戛斯来信,话不多,我们是汉将李陵之后,唐廷看了看史料,反对证据没翻出来,回了信,李氏宗枝延绵,朝廷认可,文书里落了笔。 这一纸认祖,资源就有门路,册封有名分,通商有渠道,军事配合有安排,史册里有注记,从这以后,李陵后裔不只是一句部族自称,朝廷盖了章。 黠戛斯往后慢慢成了今天的吉尔吉斯族,草原上日子一代代过,这个说法跟着走,清代的西域同文志、大清一统志都写着,黠戛斯,本李陵之后,苏联时期做民族分类,档案里照旧提交这个源头,官方库房里存着,学校课本里印着,国家叙事里放着。 今天走在比什凯克的街上,能遇到叫李克、李曼的本地人,中文不会,说起来名字的来处,家里老人点一点头,东方来的姓氏,当作一个好听的名头,很多家庭把李当作荣誉姓氏传下去,祭祖的时候牌位上贴个李字,不认识也照贴,他们认的是血脉的记忆,是历史的线索,是文化能给的靠山。 这就是一个民族身份的做法,拿得住,能讲,能用。 为啥是李陵,不是霍去病,不是卫青,不是张骞,这个挑选有门道,李陵在当地留下的可能性更大,降了,住下,娶妻生子不难想,身份在汉书里不算正面英雄,符号空间大,各家都好发挥,唐廷承认一个早已不在汉廷体系里的先人,不触逆鳞,还能搭桥,黠戛斯不去说自己是草原帝王的后人,容易招人盯着,说自己是从中原走出来的将军的后人,形象平稳,好说话,拿到汉文化的入场券,靠着中国这面墙,在中亚做事更顺路,几千年来的经验就这么摆着。 认祖归宗的背后,是地缘生存的招数,比什凯克南北高速公路二零二一年通车,中方援建,剪彩的时候吉方官员说,我们感谢东方的亲人,没提李陵,大家心里都知道,这条亲缘的路从公元前九十九年就有了铺垫,二零零九年,吉国第一所孔子学院挂牌,当地媒体把标题打出来,欢迎李将军的后代回家。 这种文化上的认祖,跑过了血统这条线,是政治话语,是一个族群借外部影响力给自己定方向的方式,是草原和农耕在边界上找到一个共同点的做法。 结尾要说的很简单,李陵有没有后代,这个点现在不成关键,他可能没活多久,他可能没留下子嗣,今天的吉尔吉斯人和他可能没有血缘关系,现实的事落在另一边,故事连着讲了两千年,它就成了生活里的现实,它影响人们怎么自称,它把族群捏成一个样,它在地缘博弈里让人站队,历史就是这样走,李陵这个名字,在中国的书上是一位失利的将军,在中亚是一群人用来安身立命的姓氏,风吹草低的地方,还有人在用李字说自己的来源,细节未必清楚,认同已经落地。

![[点赞]吴石将军案中,陈宝仓将军并没有暴露,而蔡孝乾也不知道陈将军是特工,陈](http://image.uczzd.cn/17945687487615648379.jpg?id=0)