王立群教授这句话,真是戳破了历史的窗户纸:“不论封建帝王的口号多么宏大,无非就是打江山、坐金銮、睡女人、抢财产和防造反!” 这话听着糙,但理不糙,你细琢磨,几千年的王朝更替,说白了就是这么回事。 王立群教授的论断看似粗粝,实则精准刺中了封建王朝的权力本质。以秦始皇为例,他统一六国后推行“书同文、车同轨”,表面是为华夏文明奠基,实则通过标准化制度强化中央集权。 湖北云梦出土的秦简显示,秦法对民间私藏兵器管控之严,连农具都要登记编号——这种控制欲,与现代企业CEO收缴员工手机防止泄密如出一辙。 再看汉高祖刘邦,白登之围后重用匈奴王子冒顿单于当女婿,表面是和亲政策,实则是用联姻换取喘息之机。 山西出土的汉代简牍记载,刘邦曾密令陈平“以千金买匈奴王庭细作”,这种现代情报战思维,早在他与项羽争夺天下的时候就已炉火纯青。 历史反复证明,帝王们的“丰功伟绩”往往始于私欲。隋炀帝开凿大运河,官方记载是为贯通南北漕运,但扬州出土的隋代沉船中,大量金银器皿刻着“江都宫造”字样。 这条黄金水道更多是为运送江南美女与奇珍。明成祖朱棣迁都北京,表面为防御蒙古,实则通过掌控漕运命脉压制江南士族,南京城墙遗址中发现的密道,至今仍能通往当年朱棣秘密修建的皇庄。 最典型的当属唐玄宗李隆基,开元盛世时修建华清宫温泉池,引骊山温泉入宫,水温常年保持在43℃。 考古队在池底发现刻有“贵妃专享”的鎏金铜牌,这种特权享受背后,是杨国忠通过控制温泉盐税中饱私囊的铁证。欲望驱动的权力扩张,最终演变成安史之乱,让盛唐气象毁于一旦。 封建帝王们精心设计的统治机器,往往成为埋葬自己的坟墓。秦始皇创立的郡县制本为巩固中央集权,但湖北出土的里耶秦简显示,县令选拔标准中竟有“容貌端正”这一条。 这种以貌取人的制度漏洞,让赵高之流有机可乘。汉武帝晚年迷信方术引发巫蛊之祸,长安城掘出的万人坑里,沾着公孙贺家族的血,也暴露了绝对皇权下缺乏制衡的致命缺陷。 明朝锦衣卫制度更是个典型。朱元璋为监视百官设立锦衣卫,但《明实录》记载,锦衣卫指挥使纪纲曾伪造圣旨诛杀功臣4万余人。 北京明十三陵出土的镇墓兽,腹中藏有纪纲与宦官往来的密信,这些用朱砂书写的帛书,揭开了特务统治下人人自危的真相。 王立群教授的论断在2025年依然振聋发聩。观察当前某些地方治理,仍能看到封建残余的影子:某贫困县为打造“形象工程”,挪用扶贫款修建仿古街,与隋炀帝修运河的逻辑何其相似;某些企业高管搞“家天下”式管理,与朱元璋分封藩王的思路如出一辙。 从良渚玉琮上的神人兽面纹,到故宫太和殿的龙椅,中华文明五千年间始终在探索权力约束之道。但三星堆出土的青铜神树提醒我们,古蜀王曾用宗教神权巩固统治,这种将权力神圣化的手段,至今仍在某些领域借尸还魂。 王立群教授的论断之所以引发共鸣,在于它撕开了文明演进的面纱。良渚遗址出土的玉钺,象征着军事统帅的权力。 二里头遗址的宫殿基址,彰显着王权的威严。但良渚玉琮上的神徽逐渐被商周青铜器上的饕餮纹取代,暗示着神权向王权的过渡。 站在2025年的时间节点回望,王立群教授的论断不仅是历史总结,更是现实警钟。当某些地方还在用“维稳”之名压制言论,用“大局”之辞掩盖腐败,我们需要重读《史记·汲郑列传》——汲黯批评汉武帝“内多欲而外施仁义”,这句两千年前的谏言,至今仍如芒在背。 真正的进步,在于将权力关进制度的笼子。敦煌藏经洞的《唐律疏议》残卷显示,唐代已有严密的反贪法规,但安史之乱后制度形同虚设。 今天的反腐大数据平台,实时监控着千万公职人员的财产变动,这种技术赋能的监督,或许能让“防造反”真正升级为“制度防腐”。 王立群教授的论断揭示了一个残酷真相:历史进步不在于推翻多少王朝,而在于能否建立制约权力的长效机制。 从秦始皇的郡县制到现代法治社会,从朱元璋的反腐严刑到大数据反腐,人类始终在寻找权力制衡的最佳方案。 敦煌壁画中的“九色鹿本生”故事,讲述神鹿为救溺水者反遭出卖,最终让恶人自食恶果。这个千年寓言提醒我们:任何不受制约的权力终将反噬自身。 当我们在故宫看到“正大光明”匾额时,更应该思考——如何让权力真正在阳光下运行,这才是破解历史周期律的终极密码。 对此你有什么看法,欢迎来评论区聊聊。

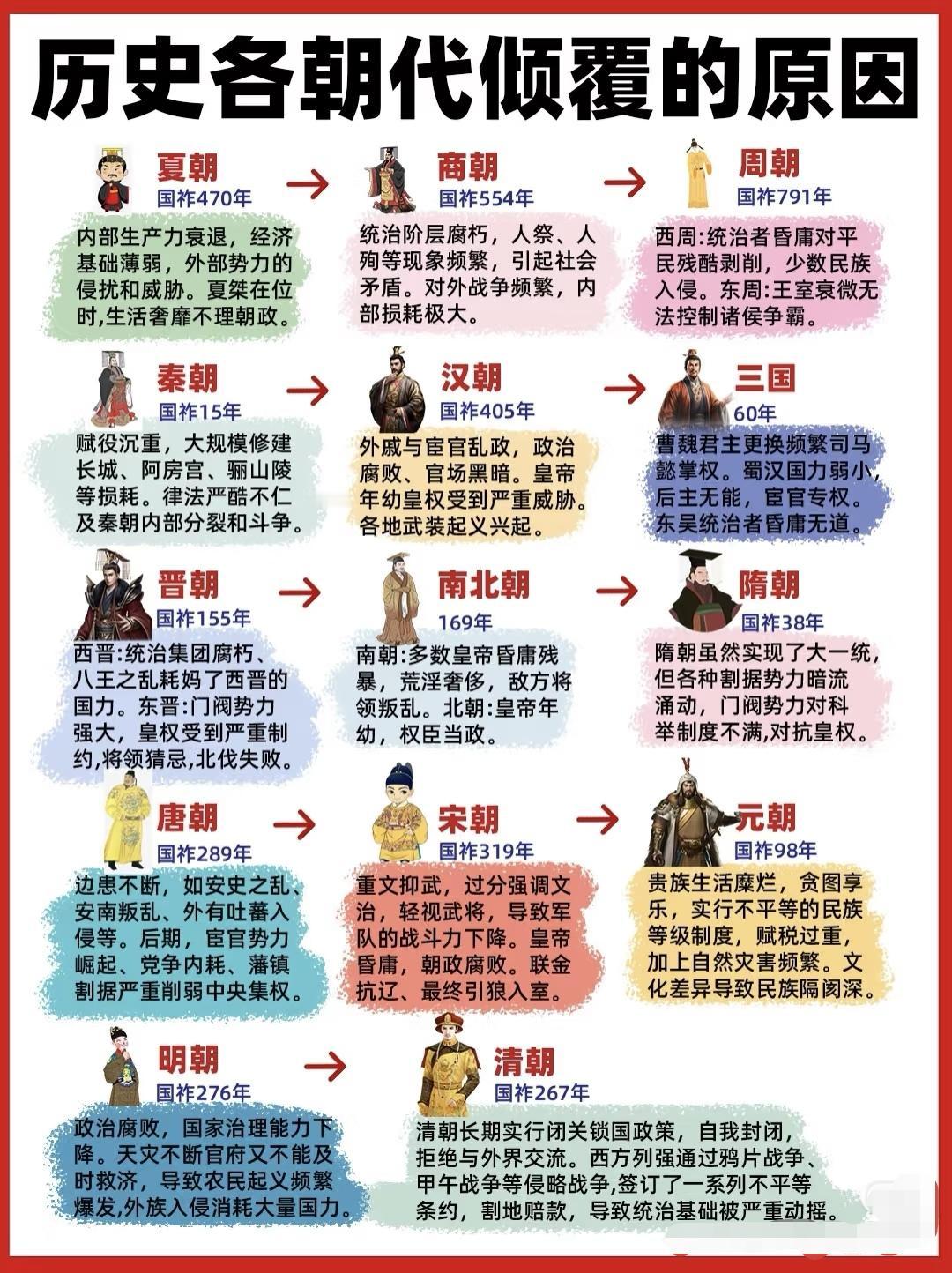

![康熙,洪承畴,雍正,这野史,越来越野了,但是这文字哑谜怎么莫名其妙对的上[笑着哭]](http://image.uczzd.cn/13265051128308358249.jpg?id=0)