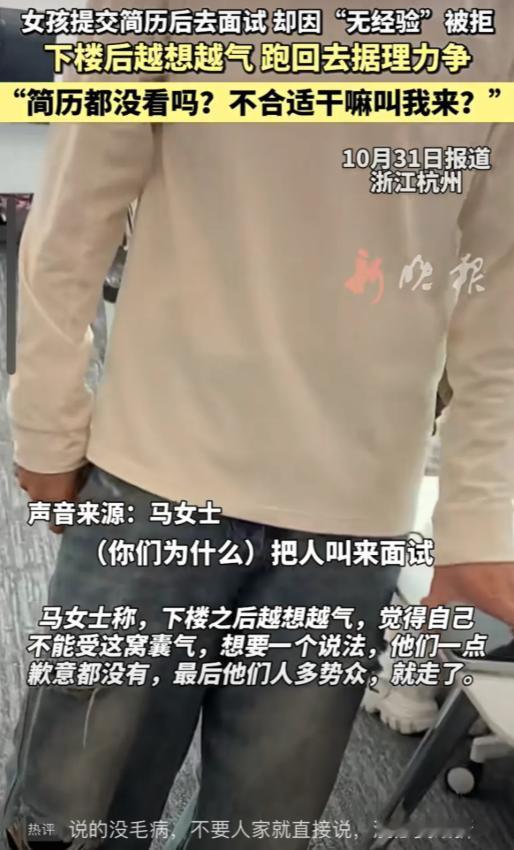

浙江杭州,女子马某因被一家公司通知面试,然而精心准备到公司时,却被面试官以没经验拒绝录用,马某气愤之下拍视频吐槽:“公司明知道我没经验还让我跑一趟,这不是拿人寻开心吗?”视频发布后获得大量关注,评论区也出现了质疑公司招聘流程的声音。然而,令她没想到的是——公司以侵犯企业名誉权为由报警投诉,要求她公开道歉并赔偿损失。 马某是一名刚毕业两年的普通求职者。几个月来,她四处投递简历,却屡屡被拒。9月的一天,她终于接到一通令人振奋的电话:“您好,您的简历已通过初审,请明天来面试。”那一刻,马某激动得几乎落泪,她换上正装,化了淡妆,还提前查好路线。 然而,当她满怀期待地推开公司玻璃门,等待的却是一句冷冰冰的拒绝。面试官简单翻了翻她的简历,淡淡说:“您没有相关经验,不符合我们的要求。”马某一时语塞,她明明在简历中已标注“无经验”,对方便是没看就通知?她离开时心里憋着火,“不合适为什么还要让我来?难道我的时间、车费就不值钱吗?” 越想越气,马某转身上楼,想与人事理论,对方态度却更冷漠,“这是公司流程,没录用就走吧。”她环顾办公室,几人围在一起指指点点,便害怕再起冲突,只能悻悻离开。 回到家后,她录下视频讲述自己的经历:“提醒大家,某公司招聘不看简历,浪费求职者时间。”视频仅一分钟,却迅速登上热门,许多网友留言:“这家公司我也去过,确实这样。”然而,不到两天,视频被举报下架,随后警察联系她,称公司已报警投诉。公司认为马某“散布不实言论,损害企业声誉”,要求其删除视频并公开道歉。 马某震惊又委屈,她反驳道:“我只是讲述了自己的经历,没有造谣。”于是她又重新上传视频,并标注“个人真实感受”。这起看似微小的事件,最终演变成一场法律与舆论的拉锯。 从法律角度看,问题的核心在于“实事求是”与“恶意诋毁”之间的界限。根据《民法典》第1024条规定:民事主体享有名誉权,任何组织或个人不得以侮辱、诽谤等方式侵害他人的名誉权。 但与此同时,第1002条也保障公民的言论自由与知情权,允许公众对公共事件或商业行为进行合理评论。法律并非禁止“负面评价”,而是要求言论必须真实、客观、适度。 也就是说,马某若只是如实描述自己面试被拒的经历,不夸张、不捏造、不侮辱,即便公司因此“面子受损”,也不构成名誉侵权。反之,若她在视频中加入夸大、侮辱或暗示“公司骗面试”“假招聘”等主观评价,超出了合理评论范围,就可能构成对公司名誉的侵害。 在司法实践中,法院通常依据“三要素标准”判断是否侵权:一是事实真实性。若言论客观存在,发布者可据此免责。二是表达方式。若使用侮辱性语言、暗示性指责,即属过度表达。三是社会影响。若导致被指企业名誉受损、客户流失,则侵权后果成立。 马某若能提供证据(例如面试录音、通知短信),证明公司确实明知其条件仍安排面试,则她的视频属合理表达。但如果她在视频中出现企业全称、侮辱性语句、暗示“恶意招聘”,则极易被认定为损害企业社会评价。 此外,公司报警并要求“道歉赔偿”,在法律上是否合理?根据《治安管理处罚法》第42条,报警必须基于真实违法行为。企业若以民事纠纷名义报警,属行政举报范畴,并不必然导致刑事责任。警方介入后通常会调解,建议双方通过民事途径解决。若企业坚持起诉,则需承担举证责任,证明马某发布虚假内容造成实际损失。 此案的背后,映照的是求职者与企业之间的信息不对等与权力失衡。在招聘场景中,企业拥有筛选权,而求职者则处于被动。许多人在被无故“刷下”后选择沉默,马某的行为本意是出于提醒,却在法律上踩到“名誉权”的灰线。这也提醒公众——表达不应带情绪化攻击,尤其在网络空间,事实是保护自己最好的武器。 从企业角度看,这一事件同样值得反思。招聘通知的随意与不负责任,可能对求职者造成心理伤害。根据《劳动法》第十二条,劳动者享有平等就业权,用人单位应当遵循诚信、公正原则,不得发布虚假招聘信息或无故歧视。企业若频繁“面试敷衍”,虽不违法,但违背社会诚信原则。 在法治社会,言论自由与名誉权并非对立,而是需要在法律框架内平衡。求职者有权表达真实感受,但必须以事实为依据;企业有权维护声誉,但不能滥用“侵权”标签压制舆论。法律保护的,是理性发声者,而非情绪化的宣泄。