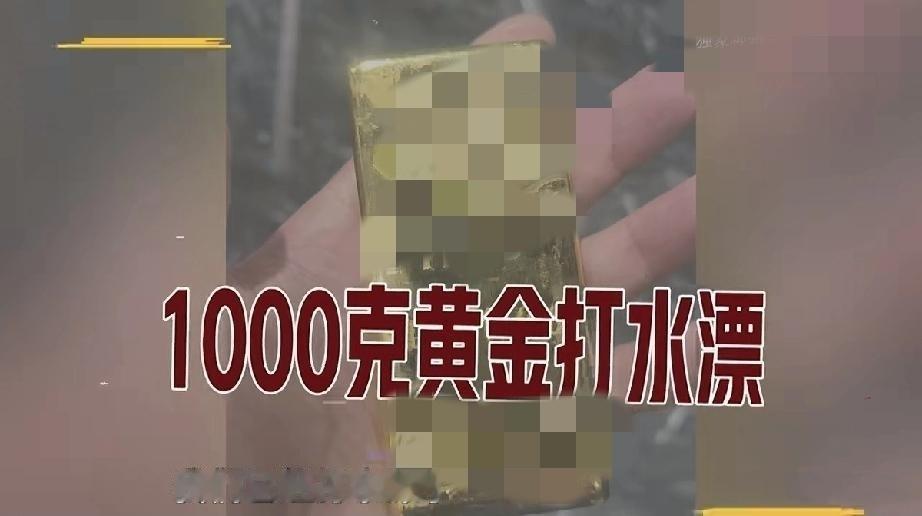

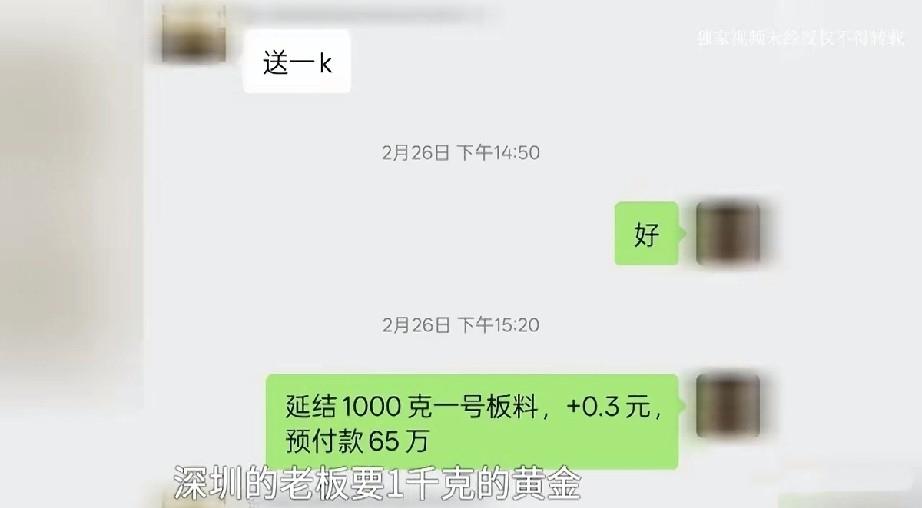

河南洛阳,一位金店老板滕先生因为一笔“正常的黄金交易”,陷入了让人匪夷所思的麻烦。1000克黄金卖出67万元,钱到账、货发出,本该皆大欢喜。谁料仅两天后,他先后接到山西、山东警方的电话,说收到的款项是涉诈资金。短短一周时间,账户被冻结、被挂网追逃、被带走协查、被要求退钱。最终,黄金没了,钱也没了。 滕先生做金饰生意多年,诚信经营,在业内口碑不错。今年2月,他接到一位深圳客户的订单,对方此前合作半年,沟通顺畅、按时付款,信任基础牢固。这次,客户要买1000克黄金,报价67万元。滕先生当即从江西进货发出。几天后,客户称其银行卡被限制,无法付款,提出由三个亲戚分别转账。滕先生起初犹豫,明确表示:“一笔交易,必须同一人付款,否则我不敢收。”但对方以往信誉良好,再三保证“安全没问题”。滕先生思量再三,妥协了。 几小时后,账户陆续到账——一笔25万元,一笔30万元,一笔十几万元。滕先生核对金额无误,便放心地把黄金交付。谁知两天后,山西警方来电:“你账户上的30万是诈骗资金,已被冻结。”滕先生震惊,表示自己只是正常收款,对方却告知:涉案账户被用于电信诈骗,资金流向显示进入他名下账户。几天后,又有山东警方上门:“你收到的25万也涉诈,需到当地配合调查。”滕先生因路途遥远推迟成行,却被警方以“拒不配合”列入网逃,随后被带走。 在山东,他被告知:若不退钱,将被刑拘。滕先生担心生意受损,只好“先退钱保自由”。回到洛阳后,他发现——黄金已经交出,收款被退还,一共损失55万元。 他怒而联系深圳客户,对方态度冷淡:“钱确实转过去了,但不是我转的,是客户的客户操作的。”甚至说:“有问题,去法院说。”这意味着滕先生陷入“钱货两空”的法律死角——黄金没了,钱也追不回来。 警方在调查中确认:转账的几位“亲戚账户”系诈骗团伙的洗钱账户,资金来源于多起电诈案件。由于涉案账户链条复杂,暂无法确定滕先生是否明知涉诈。山西警方冻结30万元后表示,待案件侦破后可申请解冻,但过程漫长。 滕先生的遭遇,其实折射出一个极其普遍的法律问题——“善意收款人”能否免责? 根据《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条规定:他人善意取得诈骗财物的,不予追缴。也就是说,如果收款方能够证明自己在收款时并不知情、也无法预见该款项属于犯罪所得,则可免于返还责任。 但这里的关键在于“善意”和“重大过错”的认定。滕先生的交易有合同、发票、货物流转记录,形式上属于正常商业行为;三个账户分别转款、汇款人非合同方,这已构成明显的风险信号;滕先生未核实付款账户来源,也未要求正式的购货凭证,对“代付款”的合理性缺乏审慎判断。 因此,虽然滕先生主观上并非诈骗共犯,但在行为上存在“未尽合理注意义务”的情节,可能被认定为“重大过失”,从而丧失“善意取得”的法律保护。 《民法典》第509条规定,合同双方应当遵循诚实信用原则履行义务,不得以任何方式损害对方利益。《民法典》第577条又规定,因一方违约造成对方损失的,应当承担赔偿责任。滕先生与深圳客户之间存在明确的买卖合同关系,客户未按约定支付方式履行付款义务,导致资金风险扩大,其行为已构成违约。滕先生完全有权依据合同向客户追偿损失。 同时,根据《刑法》第312条,明知是犯罪所得而予以窝藏、转移、代为收购、代为销售的,构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。本案中,警方之所以让滕先生退钱,是为了防止他被“涉嫌掩饰犯罪所得”继续追责。换言之,退还涉诈资金,是滕先生自保的理性选择。 从警方角度,他们的处理也有法可依。《刑事诉讼法》第145条允许公安机关对涉嫌犯罪的资金进行冻结,以防止转移或损毁。冻结并非惩罚,而是保护性措施。但实际操作中,由于跨省协调难、冻结程序复杂,常导致善意商户“被连坐”。 滕先生之所以陷入困境,根源在于他忽视了“对方非本人转款”的异常迹象。值得注意的是,滕先生此前有“收赃未核实”的前科,这一记录使他在警方系统中存在风险标签,也影响了其在本案中的“善意认定”。这再次说明,商业信誉与法律信用同等重要,一次侥幸可能成为日后灾祸的导火索。 截至目前,警方表示案件仍在侦办中,涉案人员已被采取强制措施,待主犯归案后,滕先生的冻结账户有望解封。但那两笔黄金交易款能否追回,仍需通过民事诉讼途径解决。