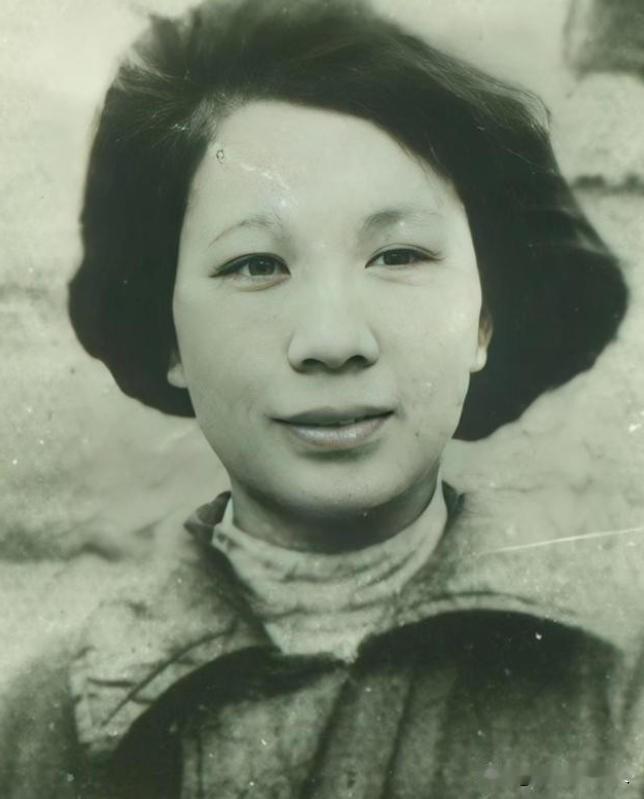

1967年,妻子刚去世,快80岁的茅以升就和6个孩子商议,想要续娶,当他说出女人的名字时,孩子们大变脸色,6个孩子全都扬长而去,终生未与他再相见。 1946那一年,他遇见了权桂云——一个年轻的工程制图员,刚从苏州来到上海工作。她比他小了将近三十岁,身姿端正,神情干练,说话温和中透着自信。 起初,两人只是工作上的上下级。权桂云负责整理桥梁设计图纸,她画图精准,思路清晰,常常能一语点出关键。茅以升注意到她的才能,也欣赏她的专注。 办公室里,权桂云总是最后一个关灯离开。久而久之,茅以升开始留下陪她一起整理资料。 那时的上海仍旧有宵禁,外头的街灯昏黄,窗外传来电车的叮当声,两人低头翻阅图纸的身影在灯下拉长,彼此间的距离一点点模糊。 那种情愫起初隐约、克制,却在日复一日的接触中越发深厚。茅以升已年近五十,早已是中国桥梁界的泰斗,理性与分寸向来是他的标志。 但人心有时会在不经意间溃堤。他被权桂云的年轻活力和对工作的热情吸引,而权桂云也对这位温文儒雅、学识渊博的长者生出敬慕。 到1946年底,他们开始同居。那是一种半隐秘的生活——在同事面前他们保持师生般的距离,可下了班,茅以升会陪她走过法租界的小巷,买些菜回去做饭。 她煮的饭菜家常温润,令他想起多年前在北京的家。 1947年初夏,他们的女儿茅玉麟出生。这件事震动不大,因为茅以升并未公开。他心知自己仍有妻子戴传蕙——那个陪他度过战乱、与他育有六个孩子的女人。 他对戴传蕙有深厚的情分,却又被现实的情感所撕扯。他没勇气面对,也没狠心割舍,只是选择沉默。 时间就这样在矛盾和隐瞒中流过。直到1950年,单位开始清查干部的个人情况。茅以升无法再隐瞒,只得如实上报。消息传到戴传蕙耳中,那一夜,她几乎彻夜未眠。 多年相守,换来的是丈夫的背叛。她的身体本就不好,得知真相后,体重骤减,头发一把一把掉落。她常常坐在床边发呆,眼神空洞。 六个孩子看在眼里,恨在心里。他们不能理解,那个严谨正直的父亲,竟能做出这样的事。 虽然两人没有离婚,但家已名存实亡。茅以升尝试解释,却无人愿听。他每次回家,屋子里一片寂静,饭菜冷透,孩子们各自回屋。那种冰冷,比争吵更让人绝望。 1967年春天,戴传蕙因病去世。她临终前只叮嘱一句:“别再让家散了。”可葬礼一过,茅以升却做出一个让所有孩子震惊的决定——再娶。 他召集六个孩子回家开会,神情庄重地说:“我年纪大了,需要有人照顾。”起初,孩子们沉默。长子茅于越率先点头,说:“父亲自己决定就好,我们不拦。”他们以为父亲只是想找个年老伴。 可当茅以升缓缓说出名字——“我打算娶权桂云”时,空气瞬间凝固。 屋子里一片死寂。几秒后,二女儿茅于美猛地放下茶杯,茶水溅出桌面。长子脸色铁青,几乎是咬牙说:“您还是没放下她。” 六个孩子相继起身,一个个转身离开。那天的门被重重关上,声音沉闷而决绝。从此,这个家彻底分裂。 茅以升没有改变主意。那年秋天,他与权桂云正式同居,把茅玉麟接回家抚养。街坊邻居议论纷纷,说这位老科学家晚节不保,也有人说他不过是追求一份晚年的温情。 权桂云低调地生活,不与人争,默默做饭洗衣、照顾他饮食起居。她不争名分,也不出席公开场合。 可茅家的大门,从此冷清。六个孩子不再登门,节日问候也断绝。茅玉麟上学时,常被人指指点点:“那是茅老的‘小女儿’。”她的性格日渐内向,成绩下滑。 权桂云多次安慰,她只是低头不语。 晚年的茅以升,身患胃病,又逐渐出现老年痴呆的症状。记忆开始模糊,常常一边写信一边自语:“他们该理解我,我也只是个需要人陪的老人。” 他一封封写信寄给儿女,希望修复关系,但有的信被退回,有的石沉大海。 一次出国开会的机会,他试图去长子家探望。站在门口敲门良久,屋里有人,却没人开。那一刻,他静静站着,扶着门框,手微微颤抖。雨丝打在帽檐上,浸湿了鬓角的白发。 他最终转身离开,身影佝偻。 多年后,茅以升晚年谈到家事,常叹一句:“造桥容易,修心难。”这句话,是他一生的隐痛。

南无阿弥陀佛

圣人也有七情六欲,人之常情。