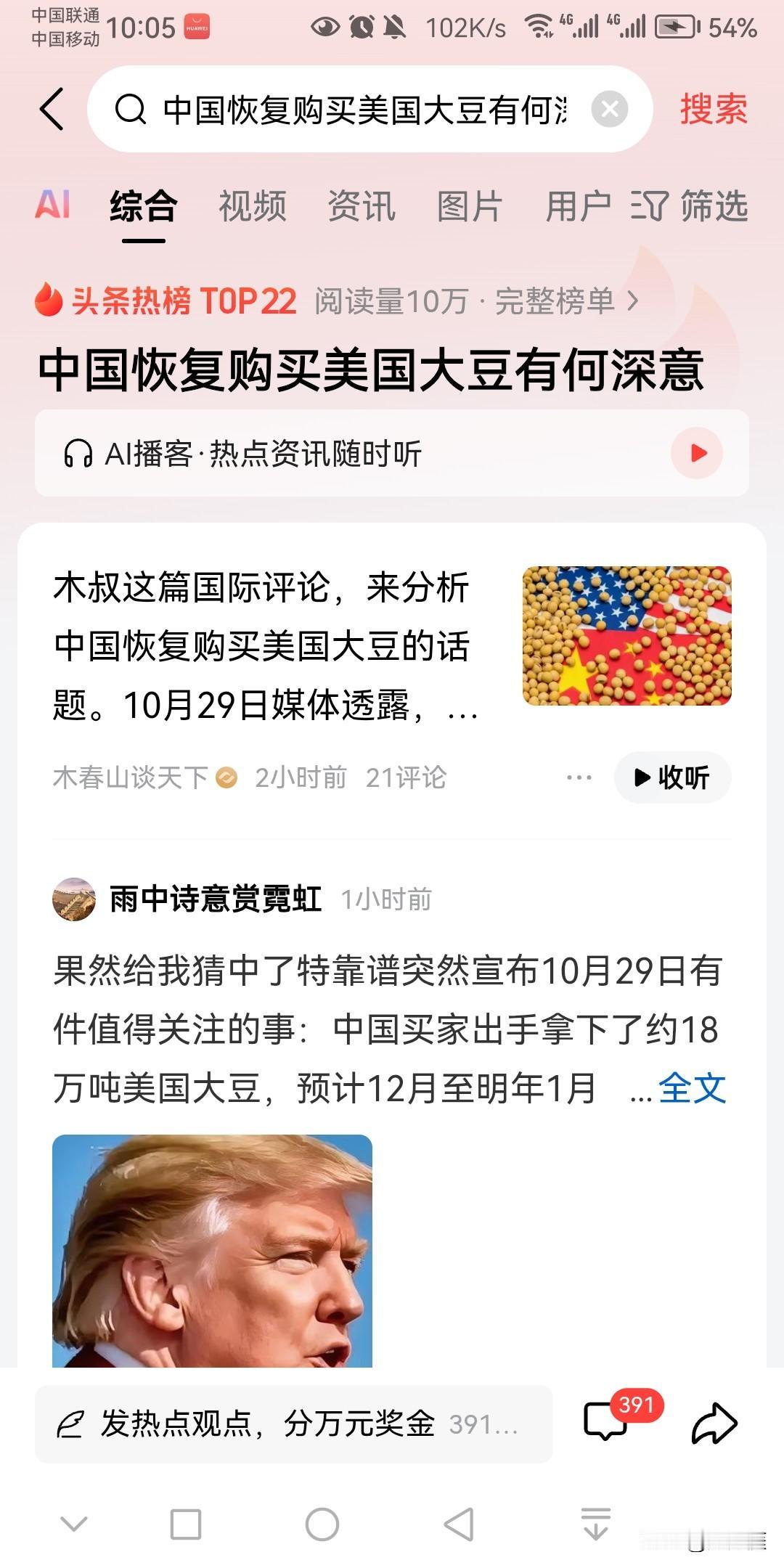

中国最近太难了,不买美国大豆,巴西大豆猛涨价,阿拉根大豆涨价,中国难道非要买大豆?能不能实现国内自足自给? 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,方便您进行讨论和分享,感谢您的支持! 2025年,中国每年对大豆的需求量大约在1.2亿吨左右,但国内大豆产量仅有两千多万吨,也就是说,自给率不到两成。剩下的几乎全靠进口。大豆在中国的地位,可不只是做豆腐、喝豆浆那么简单,它是豆油和饲料的主要来源。 一旦大豆紧缺,猪肉、鸡蛋等食品价格就容易被带动上涨,普通老百姓的餐桌也会直接受到影响。这背后的逻辑很清楚:缺豆粕,养猪养鸡成本上去了,最终还是消费者买单。 可是,为什么中国的大豆产量一直上不去呢?这背后有几个难题。首先是土地问题。国内适合大豆种植的土地有限,尤其是东北、黄淮等传统产区,已经面临耕地承载极限。其次是收益问题。 大豆种植利润不高,与玉米、水稻等作物比,农民种大豆的积极性明显不够。再加上大豆单产低,这就导致即便增加种植面积,也难以显著提升产量。 国家虽然一直在推广复合种植、低蛋白饲料替代等技术,但这些措施只能缓解一部分缺口,并不能彻底解决供需矛盾。 在进口方面,中国也在积极寻找出路。长期以来,美国一直是中国大豆的重要供应国,但由于国际局势和贸易摩擦,依赖单一来源风险太高。 于是,中国开始加大从巴西、阿根廷、乌拉圭、俄罗斯等国的采购,并尝试通过建立大豆储备来缓冲价格波动和供应风险。 同时,为了减少汇率风险和金融摩擦,中国推动更多贸易以人民币结算。这些措施的目标很明确:不求完全自给,但求稳住供应,降低风险。 值得注意的是,中国从2019年就启动了“大豆振兴计划”,希望通过政策支持、技术改良和种植补贴,提升国内大豆产量。经过几年努力,到2025年,国产大豆的自给率已经提升到了16%。 国家设定的中长期目标是,到2030年将自给率提升到25%。听起来好像还有差距,但从趋势来看,这已经是一条稳定供应的可行道路。关键是,这并不是让中国完全不买大豆,而是要在保证国内供应的基础上,降低对进口的依赖程度。 但是,很多人可能会问:“国内自给率低,进口又涨价,中国老百姓是不是只能忍受食品涨价?”现实情况是,中国采取了多管齐下的策略。 一方面,国家鼓励通过轮作、复合种植和现代农业技术提升产量;另一方面,加大储备、分散进口来源,同时推动贸易金融创新,降低外部风险。 这些措施并不是立刻见效的,而是一个稳扎稳打、长期见效的战略。就像筑堤防洪一样,不能单靠一条堤坝,也不能完全依赖天降甘霖,需要多重保障体系共同发挥作用。 再看看市场反应。巴西和阿根廷的大豆价格上涨,自然会带动国内豆油和饲料成本上升。部分地区的养殖企业也在调整饲料结构,增加玉米、菜籽粕等替代品的使用,以缓解豆粕紧张。 不过,这种替代并不能完全弥补大豆缺口,短期内仍然会对猪肉、鸡蛋等价格造成一定压力。国家通过价格监测和政策调控,努力防止价格波动过快影响民生。比如,储备豆粕和豆油的释放,能在一定程度上稳定市场供应和价格预期。 从长远看,中国大豆产业的提升潜力还是存在的。东北地区的土壤肥力相对较好,如果配合现代农业机械和精准农业技术,单产提升空间还是有的。 与此同时,科技创新也在慢慢改变农业生产模式,例如通过改良种子品种、提升抗病能力和耐旱性,让大豆更适应国内不同地区的种植环境。此外,复合种植和间作套种模式也在推广,这不仅能提高土地利用效率,还能增加农民收入,提升种植积极性。 当然,任何战略都是渐进的。短期内,中国仍难以完全摆脱进口依赖。即便实现自给率从16%提升到25%,仍有七成左右的大豆需要通过进口补充。 这就意味着,中国需要在国际市场保持灵活采购,同时继续推动多元化进口来源和储备策略,以抵御全球大豆价格波动的冲击。 中国的大豆问题并非单纯的“买或不买”,而是一个长期供需平衡和风险管理的问题。进口依赖和价格波动的现实,要求国家采取综合措施,从提升国内产量、优化种植模式、科技创新,到分散进口来源、储备管理、贸易金融创新,多方面同时发力。 短期内,中国可能无法完全自给,但长期战略已经在稳步推进,目标是降低风险、稳定供应,而不是立刻实现百分之百自给。换句话说,中国的大豆之路,是稳中求进,而非一蹴而就。