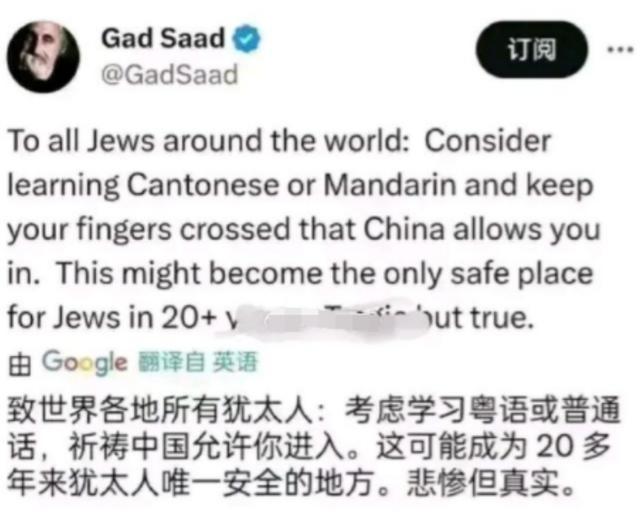

在巴以冲突爆发之后,有一位来自犹太家庭的教授,说过一段引人深思的话,他说:“犹太人要尽快学习普通话、粤语以及中文相关知识,以便以后移民中国,去中国定居,因为未来的20多年里,中国对于犹太人来说,可能将是唯一安全的地方” 话说2023年10月7日那天,哈马斯从加沙地带对以色列南部发动大规模袭击,造成上千人伤亡,这场冲突一下子就把中东局势推向了新高潮。 以色列随即展开反击行动,军队进入加沙,国际社会分成两派吵得不可开交。就在这节骨眼上,一位加拿大犹太裔教授加德·萨阿德在X平台上发了一条帖子,直戳很多人心窝子。他建议全球犹太人赶紧学点普通话或粤语,盼着中国能开门迎客,因为未来二三十年,中国兴许是他们最后的安身之地。 这话听起来有点耸人听闻,但搁在当下反犹浪潮高涨的背景下,还真不是空穴来风。 先说说这位教授的来头。加德·萨阿德1964年出生在黎巴嫩贝鲁特的一个犹太家庭,那时候黎巴嫩还算多元社会,但宗派矛盾已经埋下隐患。 他的家族有叙利亚犹太血统,父亲在当地做点小生意。1975年黎巴嫩内战打响,枪炮声四起,全家只好打包行李逃到加拿大蒙特利尔,从此扎根北美。 萨阿德小时候适应新环境不轻松,得一边学英语法语,一边守着犹太传统。长大后他进了麦吉尔大学读心理学本科,之后又在康考迪亚大学拿下市场营销博士,现在是那里的进化行为科学教授,还写过几本书谈消费者行为怎么受本能影响。 他主持个播客叫《萨阿德真相》,常聊文化和社会话题,粉丝不少。萨阿德这人说话直来直去,经常抨击政治正确主义,在犹太社区里也算有影响力的一员。 他的这条帖子是10月21日发的,原文是“全世界犹太人:考虑学粤语或普通话,祈祷中国能收留你们。这可能变成未来20多年犹太人的唯一安全地。悲剧但真实。” 发出去没多久,浏览量就破了两百万,评论区炸锅了。有人觉得这是警钟,有人吐槽太夸张。萨阿德后来澄清,说这是用极端方式点出“敌人的敌人就是朋友”的道理,不是真要大家打包去中国。 但话说回来,这话背后的焦虑可不是凭空捏造。10月7日袭击后,全球反犹事件直线上升,美国反诽谤联盟统计,2023年美国就发生了8873起,同比涨了140%。 欧洲街头犹太教堂被涂鸦,法国德国等地袭击频发,加拿大也涨了673%。 到2025年10月,全球累计反犹事件已超1.3万起。 这些事儿不光是零星暴力,还混着反以色列情绪,网上言论更是一泻千里。中国社交媒体上也冒出不少反犹评论,尽管官方保持中立。 为什么萨阿德点名中国?一方面,中东乱局让犹太人觉得无处可逃。以色列的反击行动虽有自卫成分,但加沙平民伤亡惨重,国际舆论倒向巴勒斯坦一方,西方国家虽口头支持以色列,实际援助也有限。 另一方面,中国在巴以问题上不偏不倚,既不站队以色列,也不全倒向阿拉伯国家。这种平衡外交让犹太人觉得靠谱,不会因为政治立场被排挤。 再说中国经济稳健,社会治安好,基础设施医疗教育都顶尖,比起中东战区强太多。萨阿德看中的是这种稳定感,尤其在全球反犹风头正劲时。 中国和犹太人的渊源其实挺长。最早的开封犹太社区,据说汉朝时从波斯印度迁来,混居上千年,建过 synagogue,还娶本地媳妇。 到明清时,他们渐渐同化,姓氏都改成赵石高之类的。欧洲人直到1605年才知道这事儿,一个意大利耶稣会士在京里碰上开封来的犹太人。 二战时更牛,上海成了犹太难民的避风港,从1938到1941年,超2万德国奥地利犹太人涌入,不用签证就能上岸。 日本占领上海后,把他们关进虹口区那个所谓“上海隔离区”,但至少保住了命。中国外交官何凤山在维也纳发签证救了不少人。 战后这些难民大多去了以色列或美国,但上海犹太社区的痕迹还在,博物馆里摆着老照片和文物。 搁现在,中国对犹太人也没啥特殊待遇。移民政策对所有外国人一视同仁,得走工作签、投资签或留学签的路子,没像以色列的《回归法》那样专属优惠。 想定居?先得有稳定工作或大笔投资,语言关、文化关还得自己过。学普通话粤语是起步,但融入中国社会,儒家那一套人情世故可不是一两天的事儿。开封犹太后裔活了上千年,现在还有人纠结身份,想回以色列。 中国人口压力大,资源紧巴巴,对移民态度复杂,尤其近年网上对外国人好奇中带点警惕,受中美摩擦影响。 全球格局变幻,中美中东纠缠不清,谁知道20年后啥样?但至少,这话提醒大家,别把鸡蛋全搁一个篮子,多元选择总没错。