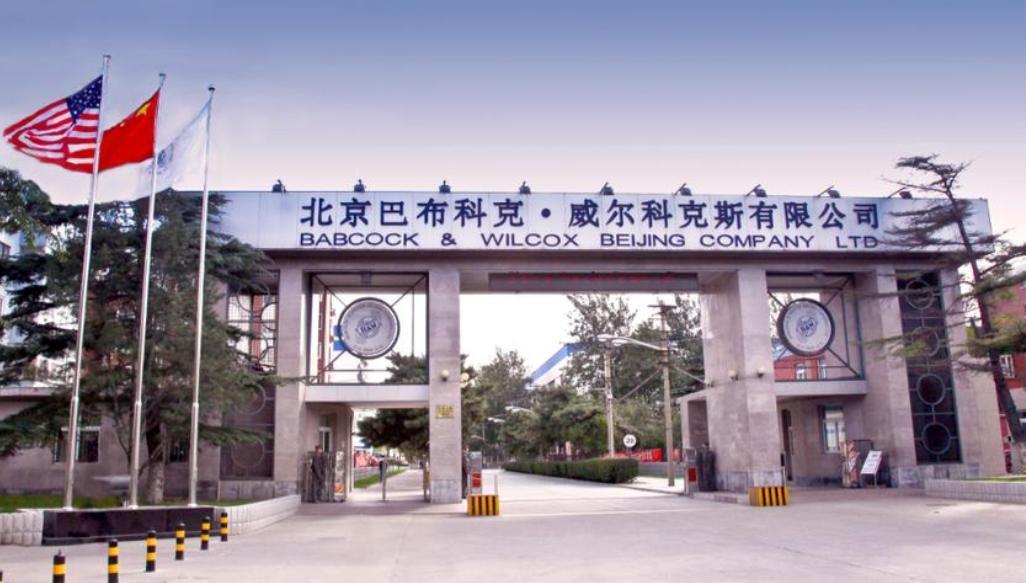

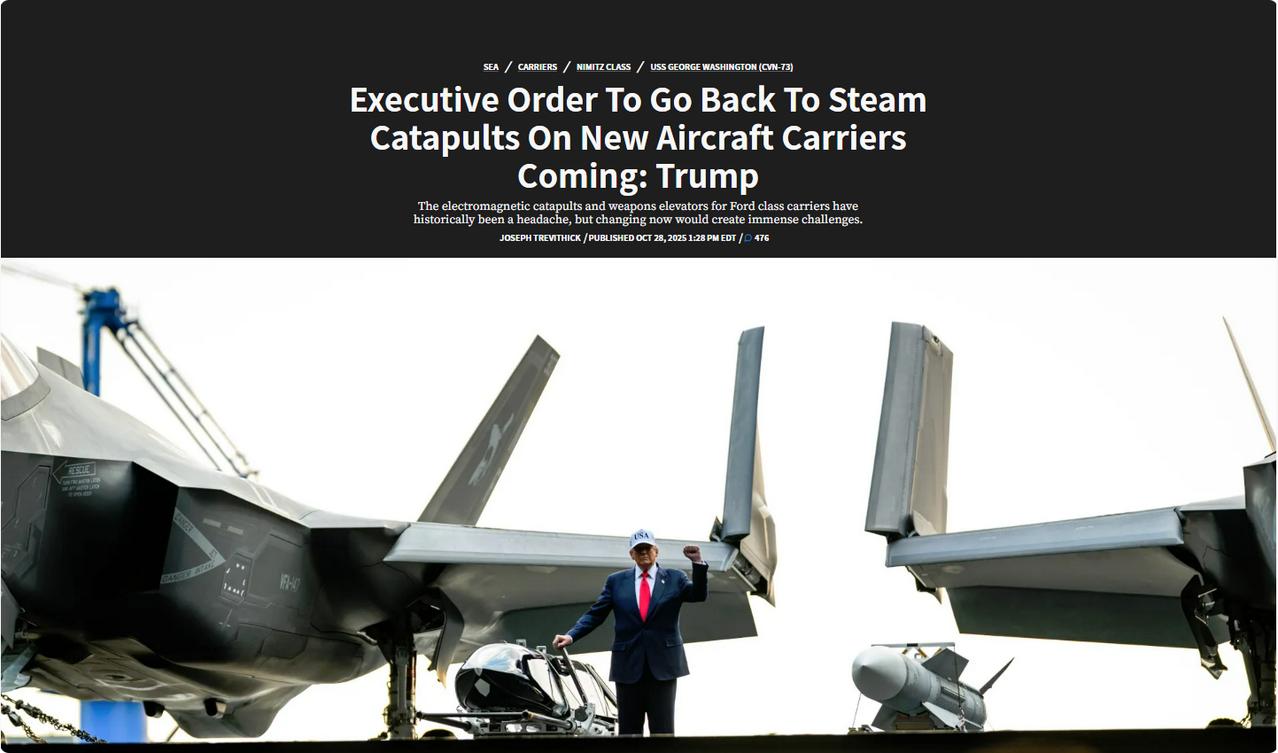

美蒸汽弹射器公司成中企,五角大楼这回麻烦了:航母数量将崩盘! 里根” 号航母在横须贺港的维修坞里一趴就是 112 天,甲板上的舰载机蒙着防尘布,水兵们天天看着维修队围着蒸汽弹射器打转却始终没个准信,这幕场景背后藏着美军航母体系的致命死穴 —— 那家 1867 年成立的巴布科克・威尔科克斯(BW)公司,早已不是美国海军的 “自己人”,而是被中国企业收入囊中,五角大楼的航母命脉这下算是攥在了别人手里。 BW 公司可不是普通供应商,它曾是美军蒸汽弹射器的 “独家奶妈”,从 “尼米兹” 级到早期航母,半数以上的弹射器都带着它的烙印。 美军当年一门心思扑向电磁弹射时,嫌蒸汽弹射是 “老古董”,硬生生断了 BW 的订单,逼得这家百年老店的军工部门扛不住破产,最后被中国企业捡了漏。谁能想到风水轮流转,如今美军想回头都找不到门,毕竟全球能造航母级蒸汽弹射器的,除了早年的 BW,就只剩中国企业有这手艺。 “里根” 号的窘境绝非个例。美军 11 艘航母里 10 艘是 “尼米兹” 级,全靠蒸汽弹射器过日子,这些用了几十年的老设备本就到了故障高发期,过去全靠 BW 的配件和维修团队续命。 现在 BW 成了中企旗下资产,别说优先供应配件,就算美军愿意花钱买,流程上的审批、技术上的衔接都卡得死死的。 有内部消息说,“里根” 号这次等着的一个弹射器密封阀门,要是搁以前 BW 三天就能送到,现在硬生生等了 47 天还没动静,这 112 天的趴窝时间里,光舰载机无法训练造成的战斗力损耗就抵得上半艘护卫舰的造价。 更让美军脸上挂不住的是 2024 年上半年南海的 45 天 “航母空窗期”,这可是过去 20 年从没见过的稀罕事。中国智库 “南海战略态势感知” 的报告早说了,美军航母虽然来了 8 次,但 5 次都是 “打卡式路过”,待个三五天就跑,根本撑不起长期威慑。 这背后不全是中国反介入火力的压力,更实在的是航母自身 “掉链子”—— 除了 “里根” 号趴窝,“布什” 号也在修弹射器,“杜鲁门” 号的弹射系统报警不断,能凑出来的可用航母两只手都数得过来,还要被红海危机、巴以冲突拆着用,南海自然就成了 “真空地带”。 “福特” 级航母从设计就没留蒸汽管道的位置,全舰是全电系统架构,要装蒸汽弹射就得把舰体剖开重改,光一艘船就得花 28 亿美元,耽误五年工期,已经开工的三艘 “福特” 级要是全改,等于把几百亿美元打水漂。 更要命的是生产线早没了,BW 破产后美国连蒸汽弹射器的核心部件都造不出来,想找替代品?全球范围内除了中企,根本没人能接这活,总不能让美军拉下脸求竞争对手吧。 再说那不靠谱的电磁弹射,本想靠它弯道超车,结果成了 “翻车现场”。“福特” 号刚测试时 700 多次弹射就炸了 10 回锅,严重故障频率比海军要求的差了几十倍,就算 2023 年首次部署完成了 8725 次弹射,五角大楼的报告还是直言 “可靠性没改善,得靠岸基支援”。 BW 被中企收购后,美军的尴尬还在升级。以前 BW 给美军修弹射器,48 小时就能派工程师到港,现在得通过中企的全球调度系统,优先级排到民用订单后面。 有次 “罗斯福” 号在西太平洋弹射器出故障,急着要换阀门,结果等了半个月才拿到货,还是从中国港口运过去的,水兵们看着箱子上的中文标识,脸都绿了。 更关键的是核心技术,BW 的蒸汽弹射图纸早成了中企的技术储备,美军想改设计升级都藏不住秘密,等于自家航母的 “软肋” 被对手看得明明白白。 这还只是开始,随着中企对 BW 的整合加深,美军蒸汽弹射器的维修成本已经涨了 30%,配件交货周期从平均 15 天变成了 40 天。 按照美国海军的规划,未来三年有 6 艘 “尼米兹” 级要进坞大修,每艘都得换至少两套弹射器组件,要是中企在供应上稍微 “卡一下”,这些航母就得在坞里排队,到时候别说南海空窗 45 天,搞不好半年都见不到美军航母的影子。特朗普喊着 “回归蒸汽”,可他没算明白,蒸汽弹射的命门早就不在美国手里了。 美军现在是典型的 “进退两难”:接着用电磁弹射,故障不断还练不了新战机;改回蒸汽弹射,既没生产线又没供应商,改设计的钱和国会都不答应;想找其他国家合作,连欧洲盟友都造不出合格的弹射器。 反观中国,“福建” 舰的电磁弹射已经完成上百次试验,歼 - 35 和空警 - 600 都能平稳起降,等于美军在蒸汽弹射上被卡脖子,电磁弹射上又被反超,所谓的 11 艘航母不过是纸面数字,真正能随时部署的没几艘,这种 “有效数量崩盘” 比真少几艘船还致命。 毕竟航母这东西,趴在坞里的和废铁没区别,而这一切的源头,就是当年随手丢掉的 BW 公司,如今成了中企手里的关键筹码。