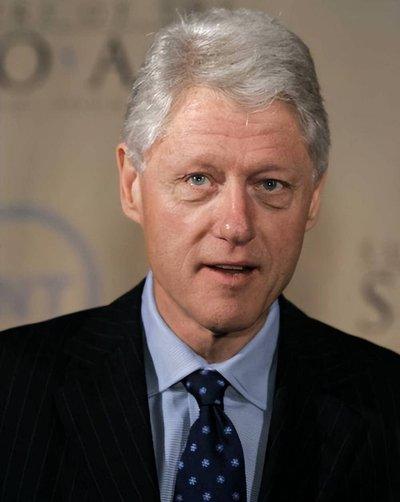

克林顿亲口承认:“当年拉中国入世是想用规则锁死中国,结果美国自己却爆了胎。”如今芯片围堵重演历史,欧洲港口堆满中国新能源车,数据证明围堵只会加速中国自研。 这样的现实对比,勾勒出中国在全球化浪潮与外部挑战中的发展轨迹。 梳理中国入世后的成长、芯片领域的自主突破、新能源车出口的爆发式增长,能清晰看到外部围堵不仅未能遏制中国发展,反而成为激发创新活力的催化剂,这种韧性背后是中国对开放合作的坚持与对自主创新的深耕。 中国入世之初面临的 “规则锁死” 图谋,最终在发展实践中落空。 2001 年中国加入世界贸易组织,美国曾试图通过既定规则限制中国产业升级,克林顿的承认揭开了这一初衷。 但中国并未被动接受规则束缚,而是以积极姿态融入全球产业链,同时加快自主创新步伐。 入世 20 多年间,中国从全球产业链低端逐步向中高端迈进,制造业增加值从 2001 年的 4.2 万亿元增长至 2024 年的 33.5 万亿元,占全球制造业比重达 35%,成为全球唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家。 美国自身却因产业空心化、贸易失衡等问题陷入困境,2008 年金融危机、2024 年制造业 PMI 连续 6 个月低于荣枯线,印证了 “自己爆了胎” 的现实,当初的锁死图谋彻底失效。 如今美国在芯片领域的围堵,正重蹈入世博弈的覆辙。 2022 年以来,美国先后出台《芯片与科学法案》《出口管制规则》,限制向中国出口先进芯片及制造设备,试图切断中国芯片产业的外部供应链。 但中国芯片自研速度随之加快,2024 年中国芯片自给率从 2022 年的 16% 提升至 28%,中芯国际实现 14 纳米芯片量产,长江存储突破 3D NAND 闪存技术,华为推出搭载自研麒麟芯片的智能手机,打破高端芯片依赖进口的局面。 同时,中国芯片产业投资持续增长,2024 年全行业投资达 5800 亿元,同比增长 22%,在建晶圆厂超 20 座,形成从设计、制造到封装测试的完整产业链,围堵政策反而倒逼中国芯片产业实现跨越式发展。 欧洲港口堆满中国新能源车的景象,成为中国产业突破围堵的生动注脚。 美国及部分欧洲国家曾试图通过关税壁垒、补贴限制等方式遏制中国新能源车出口,2023 年欧盟对中国新能源车发起反补贴调查,美国出台《通胀削减法案》限制中国电池企业进入本土市场。 但中国新能源车凭借技术优势与成本控制,出口量持续攀升,2024 年出口量达 680 万辆,同比增长 35%,其中对欧洲出口 220 万辆,占欧洲新能源车市场份额的 28%。 德国汉堡港、荷兰鹿特丹港频繁出现中国新能源车排队等待卸货的场景,比亚迪、蔚来、小鹏等品牌在欧洲建立研发中心与销售网络,部分车型因续航里程长、智能化程度高,销量超过本土品牌。 数据显示,中国新能源车出口额 2024 年突破 1200 亿美元,成为全球最大新能源车出口国,围堵措施未能阻挡中国新能源车的全球化步伐。 从入世到芯片战,中国始终以开放与创新应对挑战。 中国没有因外部围堵而走向封闭,反而持续扩大高水平开放,2024 年版外资准入负面清单进一步缩减,自贸试验区增至 22 个,进博会、广交会、服贸会等平台吸引全球企业参与。 同时,中国将自主创新作为核心战略,研发投入强度 2024 年达 2.8%,接近发达国家水平,在人工智能、量子信息、生物医药等领域取得一批重大原创成果。 这种 “开放 + 创新” 的双轮驱动,让中国在应对外部挑战时始终保持主动,也为全球经济发展注入稳定性。 克林顿当年的图谋与如今的芯片围堵,都证明一个事实:试图通过规则或技术封锁遏制他国发展,最终只会适得其反。 中国的发展韧性源于对自身道路的坚定,也源于对全球化趋势的把握。 中国将继续在开放中创新,在创新中突破,以自身发展为全球产业链供应链稳定与世界经济增长贡献力量,这既是中国的发展选择,也是对逆全球化浪潮的有力回应。