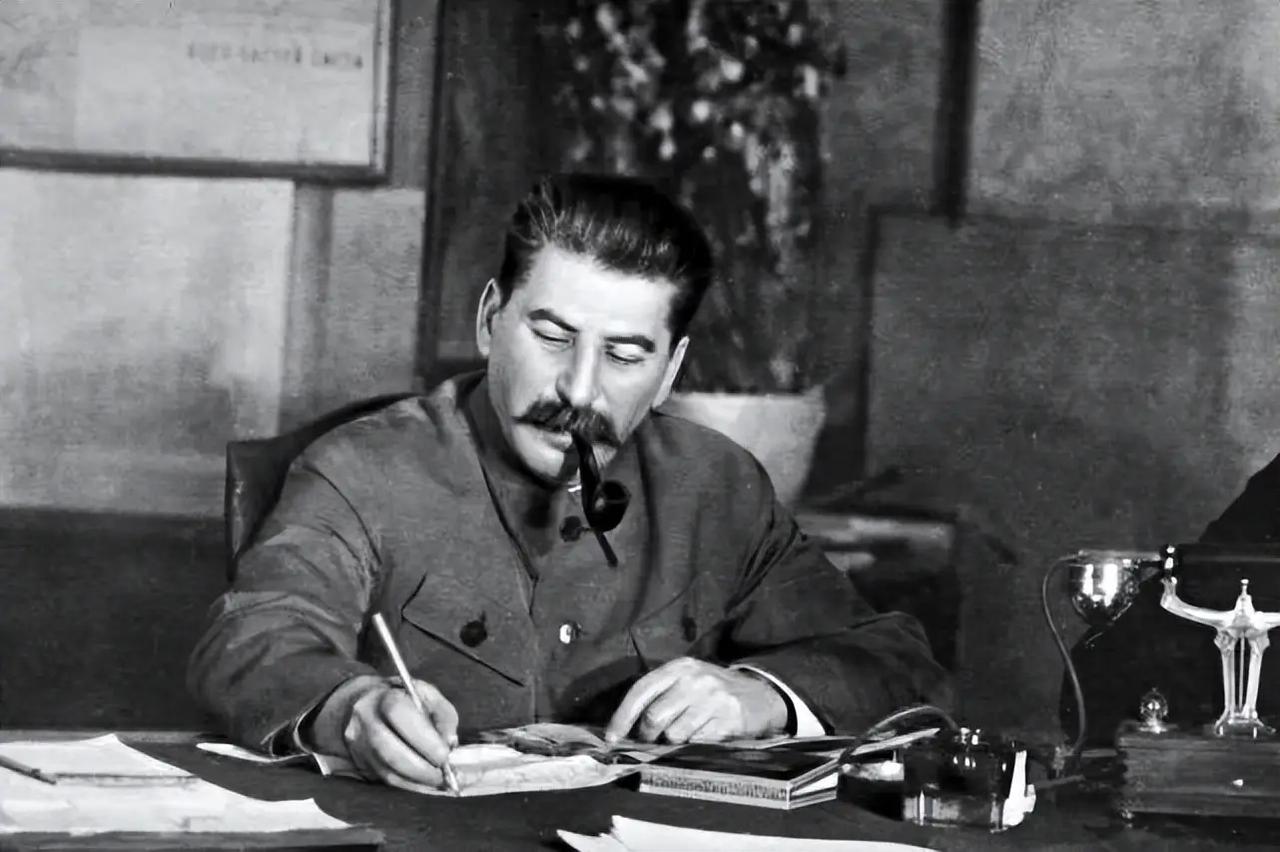

斯大林当众将烟头甩到妻子脸上,当天晚上,她的房间传出一声枪响 1932年11月8日清晨,克里姆林宫的走廊冷得像铁,佣人们踩在地毯上的脚步声都带着惶恐。 31岁的娜杰日达·阿利卢耶娃躺在房间的地板上,手边是一把手枪,一封没有来得及送出的信纸被揉成团,塞在她枕头下。她死了,死得突然,也死得绝望。 几小时前,她还坐在宴会上。她不是旁人,是苏联最高领导人斯大林的妻子,是“第一夫人”,按理说她应该是最风光的那一个。但那晚,她不是女主人,更像是一个被晾在一旁的“摆设”。 那场宴会是为了庆祝十月革命十五周年,克里姆林宫的大厅金碧辉煌,酒杯碰撞声不绝于耳。 可所有人都看到了那一幕:斯大林抽完烟,随手把烟头甩在了娜杰日达的脸上。 她当场起身离席,什么也没说,转身走了。厅里一瞬间安静得可怕,没人敢吭声。斯大林的身边人知道,这不是第一次他在公众场合对她冷嘲热讽。 这对夫妻的关系,从来都不平等。娜杰日达是斯大林同志的女儿,18岁那年被安排到他身边,说是“照顾”,其实更像是政治联姻。 她不是一个甘心只做贤妻良母的女人。她读书、思考、关心社会议题,甚至曾主动向上级反映国内集体化政策带来的民生问题。这些话传到斯大林耳朵里,换来的不是鼓励,而是冷眼和嘲讽。 在家里,斯大林不是丈夫,更像个“领袖”。他不信任任何人,包括自己的亲人。娜杰日达要照顾两个孩子,还要承担前妻留下的孩子的抚养责任。 家里下人众多,但她从不假手他人,仿佛只有忙碌,才能忘记自己的无力。 夫妻之间的裂痕越来越大。娜杰日达不是没有尝试过离婚,她曾多次离家出走,但她知道,自己嫁的人,不是一个普通男人。离婚,不仅是家庭问题。 就在去世前一个月,她开始频繁头痛,情绪极不稳定。医生建议她休息甚至进行心理治疗,但在斯大林眼里,这些都是“软弱”的表现。他不信医生,更不信“神经病”这一说。 那晚宴会之后,娜杰日达回到房间,关上门。没有哭,也没有闹,只是静静地坐了一夜。凌晨时分,一声枪响打破寂静。 斯大林第一时间赶到现场,沉默良久,什么都没说。 甚至连葬礼都低调得像是一个普通公民的后事。他没有出席,甚至没有站在墓前说一句话。 有人说他伤心欲绝,也有人说他根本不在意。但事实是,他很快就恢复了日常工作,对外一切照旧。 娜杰日达的死,给家里的孩子们留下了巨大的阴影。尤其是斯维特兰娜,她一直试图理解母亲为何会走上绝路。她后来写道,父亲“从未真正爱过任何人”,那个家,冷得像牢笼。 外界一直猜测娜杰日达留下的遗书内容。有说是对丈夫的控诉,也有说她对国家的未来感到绝望。毕竟,那个年代,苏联正处于大清洗前夜,风声鹤唳,连空气中都飘着紧张气息。 她的死,不只是家事,更是一种时代的隐喻。在那个政治高压、情感被压制得连喘息都奢侈的年代,一个女人想要活得像个人,竟成了奢望。 斯大林后来再没有公开谈起她。他的身边人也都闭口不提。但历史不说话,不代表它没有记忆。娜杰日达的故事,被藏得很深,却一直流传在民间。 这场婚姻,表面是革命伴侣,实则是权力下的一场长期折磨。从她进门那一刻起,她就不是“妻子”,而是“代表”。代表家庭、代表榜样、代表苏联女性的“理想形象”。 她的死,像一块石子,悄悄砸进了斯大林的湖面。但他不允许涟漪扩散,于是用沉默和权力,把一切压了下去。可历史不会遗忘,它只是等一个合适的时间说出来。 娜杰日达不是软弱,她只是太清醒。她看得太透,所以才撑不住那种窒息。她的悲剧不是单一的“家庭悲剧”,而是那个时代压抑人性的一个缩影。 那声枪响,不仅结束了一段婚姻,也像是一记警钟,提醒后人:当权力凌驾于一切之上,连最基本的尊重都成了奢侈,个人的声音就会被轻易吞没。 如今再回看这件事,那根甩在脸上的烟头,不只是屈辱的一刻,更是压死骆驼的最后一根稻草。不是烟头烫伤了她的脸,而是那一瞬间,她终于明白,这段生活,早就没有希望了。