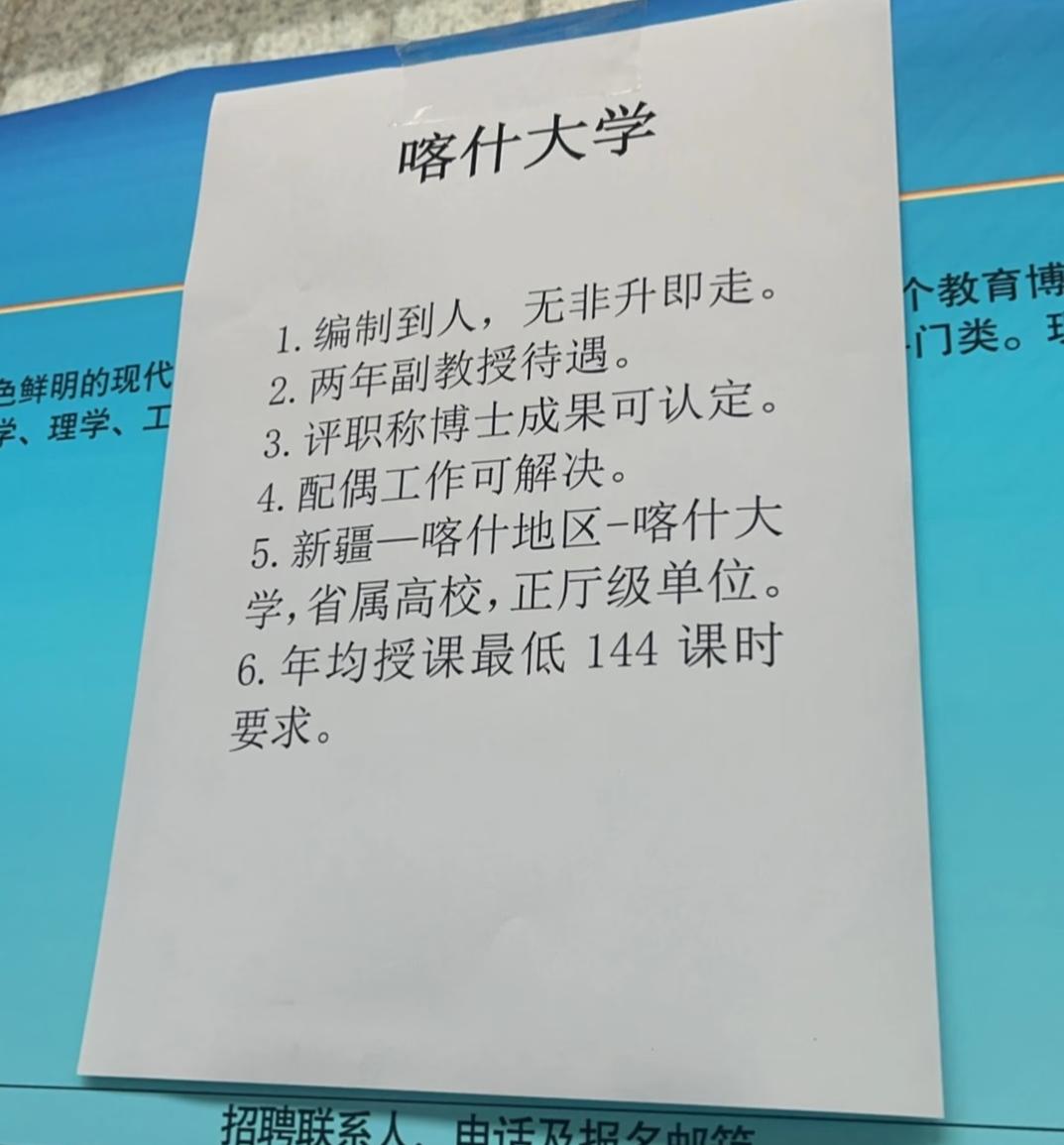

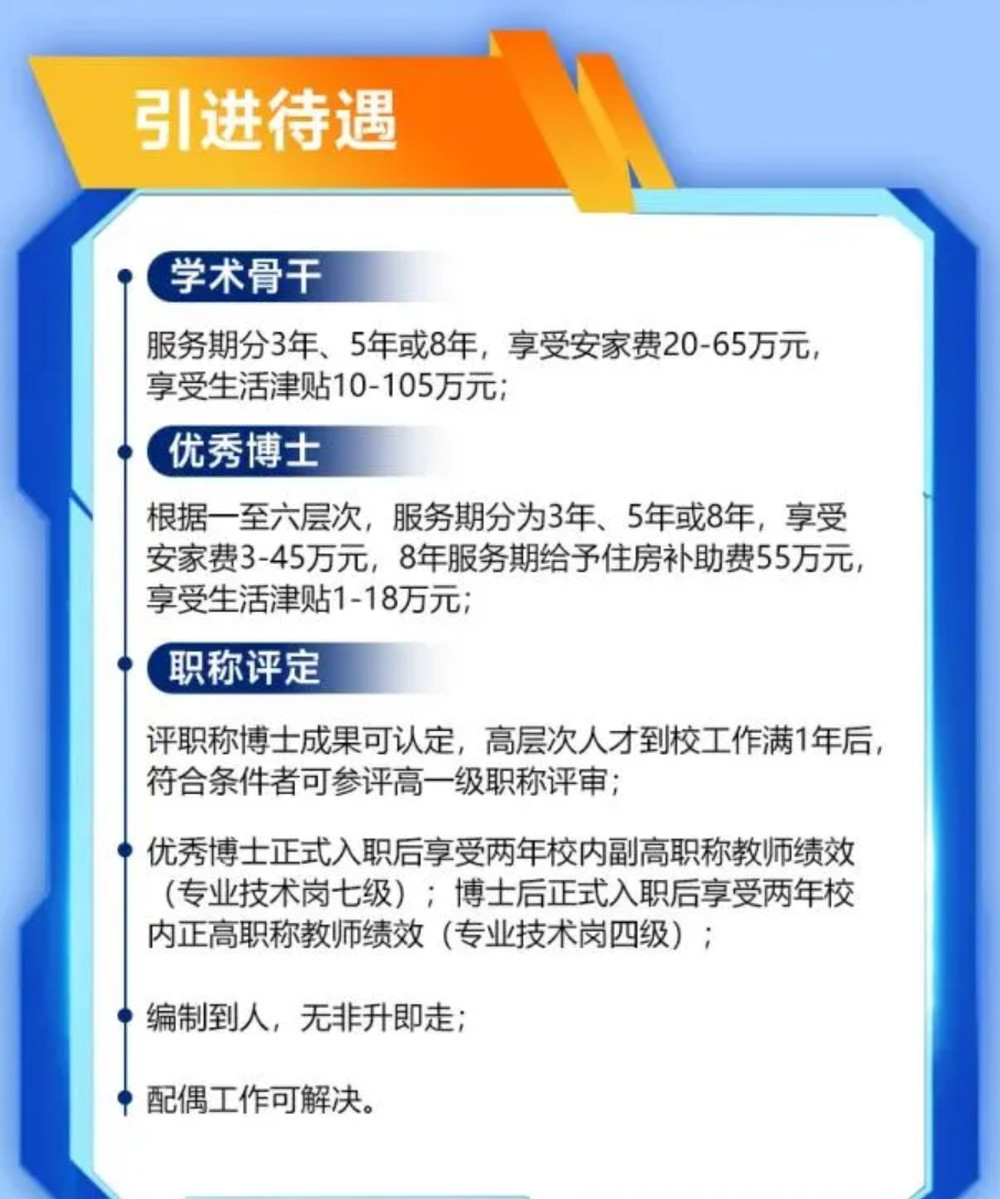

喀什大学的招聘条件,藏着偏远高校的“诚意与无奈” 最近看到喀什大学的一份招聘信息,短短6条内容,看完心里挺不是滋味——这哪是招聘启事,更像一所偏远高校掏心窝子的“诚意清单”。 先看这些条件:“编制到人,无非升即走”,这在现在的高校里几乎是“顶配保障”了。很多高校的青年教师都是“非升即走”的预聘制,3-6年考核不过就得卷铺盖走,但喀什大学直接把编制落在个人身上,等于给了个“铁饭碗”的底。 “两年副教授待遇”更实在。刚毕业的博士,哪怕还没评上职称,先拿着副教授的工资,这对刚入职场、可能背着学业贷款的年轻人来说,是真金白银的底气。后面还补了句“评职称博士成果可认定”,不用再重新攒项目、发论文,把博士阶段的积累直接算入职称评审,省去了不少折腾。 最戳人的是“配偶工作可解决”。这是很多青年教师的“痛点”——夫妻俩异地、一方工作没着落,是不少人放弃偏远地区岗位的关键原因。喀什大学直接把这个“后顾之忧”写进招聘里,等于把“全家安置”打包成了岗位福利。 后面也写了实际情况:学校在新疆喀什,是省属正厅级高校,还有“年均授课最低144课时”的要求。144课时是什么概念?按一学期18周算,差不多每周要上4节课,对高校教师来说不算轻松,但也符合教学型高校的定位。 其实看这份招聘,能读出两层意思: 一层是偏远高校的“求贤若渴”。像喀什这样的地区,地理位置不占优势,要吸引博士来任教,只能靠“掏家底”式的福利——编制、职称待遇、解决家属工作,这些都是一线城市高校未必能给的。毕竟对青年学者来说,“安稳”和“生活保障”,有时候比暂时的地域劣势更有吸引力。 另一层是这些高校的“现实困境”。他们给得出诚意满满的条件,却不得不先把“地理位置”和“授课要求”摆出来——这不是“缺点”,是必须说清的“实际”。比起发达地区高校能靠平台、资源、人脉吸引人才,偏远高校能拿出的,更多是“实打实的生活保障”和“足够的发展空间”。 我想起之前认识的一位博士,放弃了沿海高校的预聘岗,去了西北一所省属大学。他说:“那边给了编制,爱人的工作也安排在了学校行政岗,不用每天盯着‘非升即走’的考核,反而能沉下心做自己的研究。”对很多不想卷在“学术GDP”里的人来说,这种“安稳+尊重”,其实是更珍贵的选择。 但反过来想,这样的招聘条件,真的能吸引到足够多的青年人才吗?毕竟地域带来的差异,不只是生活便利度,还有学术资源、交流机会、子女教育这些长远的问题。喀什大学拿出了最大的诚意,可在“人才流动”的大趋势里,这样的“诚意”能抵消地域的差距吗? 那些选择去偏远高校任教的青年学者,到底是“退而求其次”,还是真的找到了更适合自己的土壤?这或许才是这份招聘启事背后,最值得琢磨的问题。