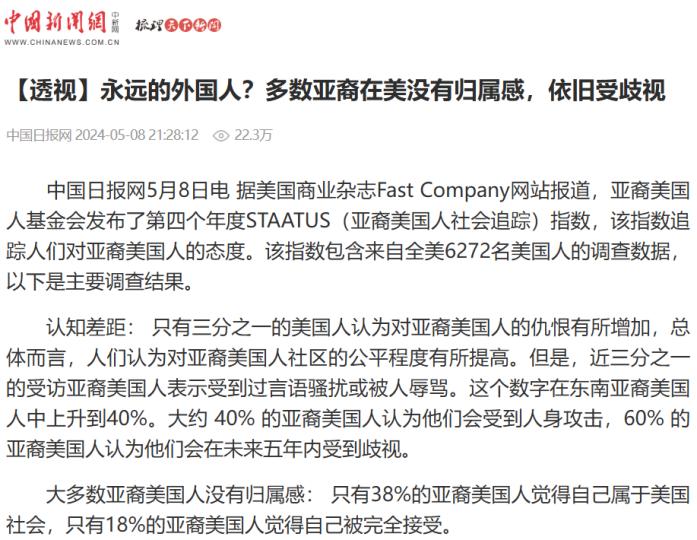

为何很多美国华裔不认同祖国,甚至对中国还有着很强的抵触心理?说白了,他们其实是不敢相信中国变得强大了,也不愿承认自己移民的决定错了。因为这些人当初移民时的“投入”,那可不是拎个包走那么简单。 他们当年有的人卖了国内的房子凑路费,有的辞掉干了十几年的稳定工作,还有的放弃了亲友圈子和熟门熟路的生活,一门心思奔着“美国梦”去的。 这些花出去的钱、耗掉的时间、丢了的机会,都是泼出去的水,收不回来了,这在旁人眼里叫“沉没成本”,说白了就是“已经砸进去的本钱”。谁愿意承认自己砸了本钱还选错了路呢?那不等于打自己脸吗? 八十年代末九十年代初的移民潮里,这样的例子一抓一大把。有上海家庭当年以不到十万的价格卖掉淮海路的老房子,凑够全家移民的费用,到纽约唐人街开起夫妻餐馆,每天凌晨四点起床备料,深夜才能打烊。 他们当时算过账,美国餐馆月收入抵得上国内一年工资,觉得这笔买卖稳赚不赔。 可没人能预料到,四十年后那套老房子拆迁补偿能到上千万,而他们在美国攒下的钱,连加州郊区的半套公寓都买不起。 这样的落差不是个例,数据显示1995年移民美国的华人中,72%实际收入比预期低,不少人一辈子困在底层服务业,再也回不去曾经的社会地位。 这些人当年放弃的远不止财产。有国企技术骨干辞掉铁饭碗,带着专利图纸投奔美国,以为能进硅谷大展拳脚,最后却只能在电子厂做组装工;有教师离开执教十五年的学校,到美国从零开始考教师资格证,熬到中年才在偏远学区找到代课工作。 他们付出的时间成本更难量化,那些在语言学校啃字典的夜晚,在餐馆后厨刷盘子的汗水,在移民局排队等待身份的焦虑,都是刻进生活的印记。 砸进去的真金白银和青春年华,总不能转头就说自己当年眼瞎,这种自我否定的痛苦,远比承认现状更难熬。 更让他们坐不住的是中国这些年的飞速发展。2000年他们刚站稳脚跟时,中国GDP总量才是美国的11.8%,人均GDP不足一千美元,确实配不上“发达国家”的想象。 可转眼到2021年,中国GDP已经追到美国的77%,人均GDP突破一万美元,高铁网络铺到县城,5G基站数量超过全球其他国家总和。 这些变化通过短视频、亲友闲聊不断传到他们耳朵里:当年留在单位的同事成了企业高管,邻居家的孩子靠做电商买了豪车,连老家县城的商场都比美国小镇的购物中心热闹。 对比自己还在为孩子的大学学费发愁,为老化的公寓管道报修,心理失衡在所难免。 美国社会的现实处境更让他们没了退路。亚裔美国人基金会的调查显示,只有38%的亚裔觉得自己属于美国社会,18%的人认为被完全接受,还有79%的美国人怀疑亚裔的忠诚度。 有餐馆老板吐槽,疫情时被白人顾客骂“病毒携带者”,报警后警察只说“误会”;有工程师在公司晋升时,被上司说“不够融入团队”,眼睁睁看着不如自己的白人同事升职。 他们在这边融不进主流,回中国又跟不上发展,只能死死抱住“美国梦”的牌坊。 要是承认中国强大,等于承认自己当年为了个虚幻的目标,抛弃了真正的发展机遇;要是认同祖国,等于坐实了自己在这边“外人”的身份。 这种心态在二代移民面前更显拧巴。不少华裔父母从小给孩子灌输“中国落后”的观念,结果孩子刷到中国的太空授课、智能支付视频后反问“为什么你说中国不好”,让他们哑口无言。 有二代在网上吐槽,父母看到国内亲友发的生活视频就赶紧划走,提起中国发展就说“都是宣传”,却偷偷让亲戚帮忙买国产手机寄过来。 他们用抵触装出坚定,用否定掩盖后悔,说到底都是沉没成本在作祟——就像赌徒输了钱不肯离场,总觉得再撑一会儿就能回本,却没意识到这场关于“选择”的赌局,早就随着中国的崛起改了赔率。