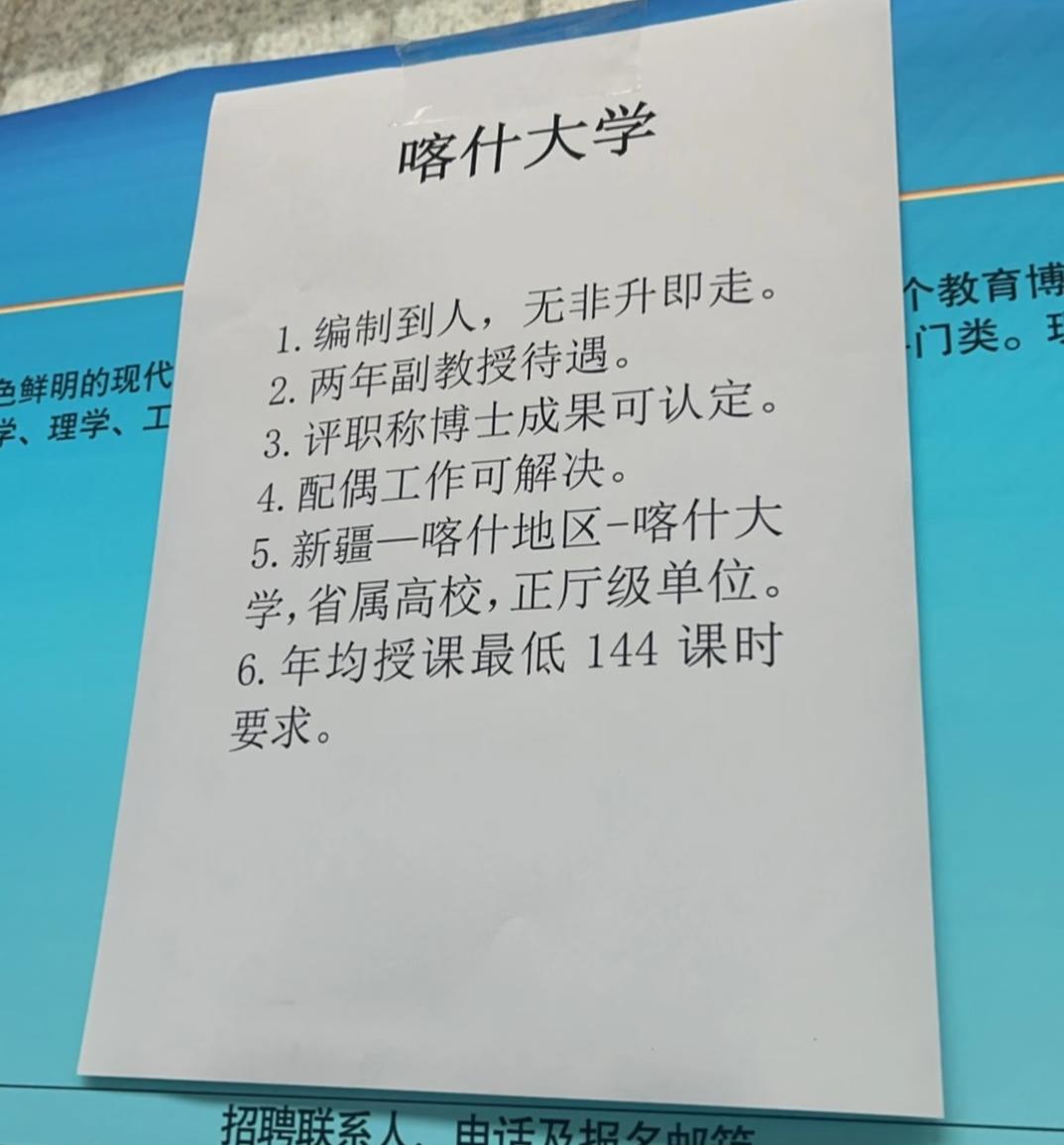

国家公费师范生政策最近在青岛的就业分配上引发了不小争议。不少人发现,像北京师范大学这样的部属师大公费师范生,毕业后根本没法去市南、市北、李沧、崂山这些主城区工作,只能往城阳、黄岛、莱西、即墨、平度这些地方分配。这让一些学生和家长觉得不公平,难道主城区的学校就不需要这些985、211毕业的优秀老师吗?这种安排是不是有点看人下菜碟? 仔细翻看政策文件,这种分配方式其实来自国家的顶层设计。教育部明确规定,公费师范生的培养主要是为了支持“中西部地区省会城市之外的地(市、州、盟)及以下行政区域”。青岛作为计划单列市,其主城区正好在限制范围内。李沧区今年的选聘公告就写明只面向“青岛市李沧区生源”,市南区的专项招聘也强调必须是“山东省青岛市市南区生源”,这确实不是临时起意的地方政策。 换个角度看,这种分配机制背后有着更深层的教育公平考量。咱们可以想想,要是所有优秀教师都扎堆往主城区跑,那些郊区、新区的孩子们怎么办?城阳区一次就拿出60个名额招聘公费师范生,即墨区也提供了20个岗位,这些地方对高质量教育的渴求程度,可能远比已经资源饱和的主城区要强烈。公费师范生政策本质上是一份契约:国家承担培养费用,学生承诺到需要的地方服务六年。这种设计不是为了限制个人发展,而是试图解决教育资源“旱涝不均”的难题。 话说回来,那些寒窗苦读多年的毕业生们感到委屈也情有可原。明明凭着实力考进顶尖师范院校,就业时却发现选择空间被压缩,这种落差感确实需要被理解。但值得注意的是,政策也留出了发展通道——服务期间允许在校际流动,服务期满后更可报考博士研究生寻求更高发展。从长远来看,在基层积累的教学经验,对未来职业发展未必是坏事。 主城区当然需要优秀教师,但教育均衡不是请客吃饭,它需要实实在在的资源倾斜。当我们在谈论“歧视”时,或许应该先想想:那些从来没有机会接触名校毕业老师的郊区学生,他们遭遇的算不算另一种机会歧视?公费师范生政策就像一把手术刀,试图切开教育资源板结的现状,这个过程难免会带来阵痛。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。