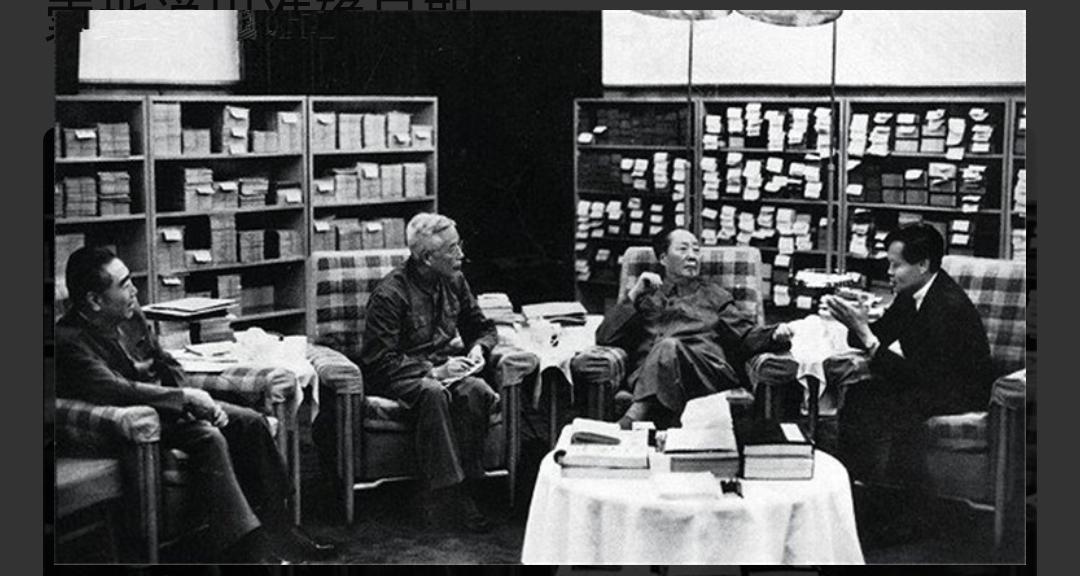

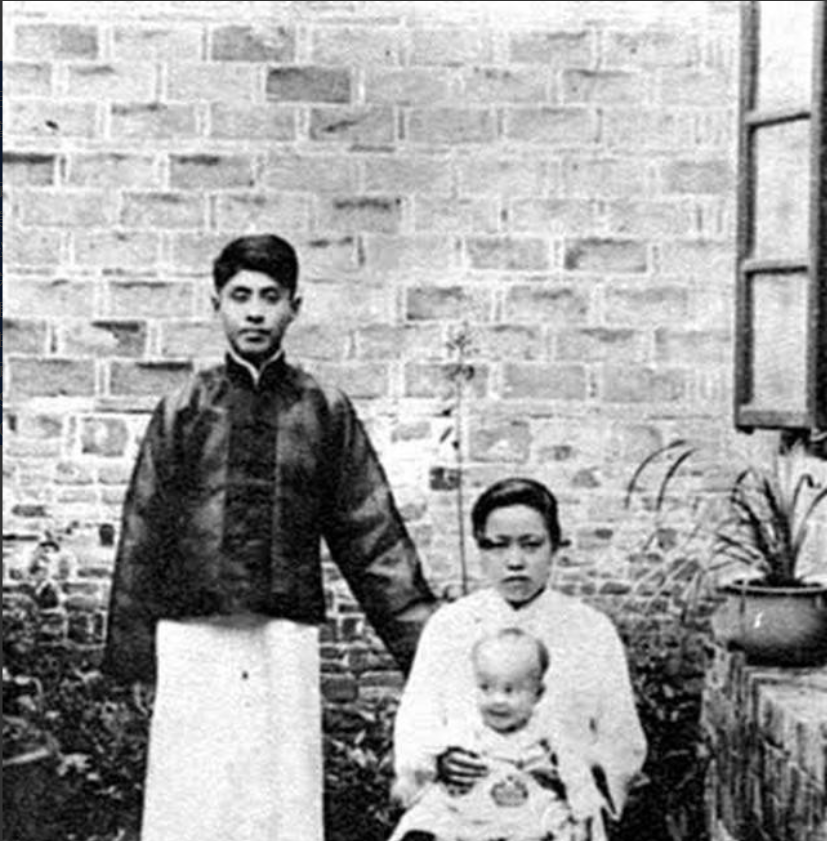

杨振宁居然没有选择和杜致礼合葬! 杨先生的夫人杜致礼,安葬在美国纽约。他自己,最后回了八宝山。隔着一个太平洋,生前相濡以沫几十年,身后,最不在一起,这是为什么呢!以他的身份地位,完全可以在纽约安葬着无数名流的墓园里,和妻子挨在一起。那是他前半生荣耀的见证,是他爱情故事的完美句点。但是这就是杨振宁的选择。八宝山是什么地方?花多少钱都买不来,多有名气也进不去的地方,只有能写共和国历史的名人堂,才能进的地方。杨振宁这一辈子,争议太多了,40岁时,入了美国籍,气的爱国的老爹一辈子都没原谅他,他也有他的苦衷,不加入,便做不了实验,而偌大的中国,还支撑不起他的梦想。 这份“苦衷”的背后,是1950年代中美科技实力的巨大鸿沟。1945年杨振宁赴美留学时,中国刚结束抗日战争,国内科研设施近乎空白,最基础的粒子对撞实验设备都无法配备;而美国正凭借“曼哈顿计划”积累的顶尖科研资源,成为全球物理学研究的中心。他在芝加哥大学师从物理学权威恩里科·费米,后在普林斯顿高等研究院与爱因斯坦、奥本海默等巨匠共事,这些平台是当时中国无法提供的。1964年他加入美国籍时,曾在公开声明中直言“我必须留在能让我实现科研价值的地方”,这份选择虽让父亲杨武之——一位毕生倡导“科学救国”的数学家——至死不愿与他和解,但也为他1957年与李政道共同提出“宇称不守恒”理论、斩获诺贝尔物理学奖奠定了基础。 与杜致礼的合葬之约未能实现,并非对爱情的疏离,而是两人共同经历的时代烙印使然。1949年,杨振宁在普林斯顿邂逅杜致礼,这位出身于国民党高级将领家庭的女子,因时局动荡远赴美国求学。两人婚后定居美国,杜致礼不仅照料家庭,更在杨振宁遭遇科研瓶颈时,帮他整理文献、梳理思路,“宇称不守恒”理论的关键推导阶段,家中书房的灯光常亮至深夜。2003年杜致礼病逝时,杨振宁已81岁高龄,当时他虽已回国定居清华园,但考虑到杜致礼的家人多在美国生活,且两人共同生活的岁月几乎都在北美度过,最终决定将妻子安葬在纽约费尔菲尔德墓园——那里毗邻他们曾居住的普林斯顿小镇,墓碑上刻着“致礼与振宁,相守五十载”。 选择八宝山,是杨振宁对后半生人生方向的终极锚定。2003年回国后,他并非仅以“诺奖得主”的身份安享晚年,而是主动扛起推动中国科研发展的重任。他利用个人影响力为清华物理系引进顶尖学者,促成“杨振宁讲座”常态化举办,让国内学子直接接触国际前沿理论;他牵头建立清华大学高等研究中心,推动基础物理研究与应用技术结合,该中心后来成为中国量子计算领域的重要科研阵地。更关键的是,他在82岁时毅然放弃美国籍,重新加入中国国籍,这一决定被史学界视为“一位科学家对祖国科技崛起的信任投票”。2017年,经相关部门审批,他获得进入八宝山革命公墓安葬的资格,这不仅是对其科研成就的认可,更是对他晚年归国后为国家科技事业作出贡献的肯定。 从纽约到北京,两座墓园的距离,丈量的正是一位科学家跨越时代的家国情怀。年轻时为追寻科学理想远赴重洋,他背负“不爱国”的骂名却从未停止关注国内科研动态;晚年放弃海外优渥条件回国效力,他用实际行动弥补了对父亲、对祖国的愧疚。他与杜致礼的爱情,镌刻在北美土地上的岁月里;而他对祖国的赤诚,则终将融入八宝山的松柏之间。这份看似“分离”的选择,实则是对不同人生阶段使命的坚守。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。