台积电前副总裁黄汉森在采访中表示:任何技术领域,只要每当中国团队进入时,其他企业都没得玩了,要么选择退出,要么发展其他业务。 台积电前副总裁黄汉森有句话很直接,也很要命:“只要中国团队进场,别人基本就没得玩了。”这话听起来像是对竞争者的无情宣判,但背后其实是一套完全不同的打法。 这并不是什么偶然现象,背后藏着中国产业崛起的一套双引擎系统:一个是能把任何技术成本和效率优化到极致的“碾压式执行”引擎,另一个是为这个执行引擎源源不断输送能量的“生态化哺育”引擎。 中国的核心打法,很多时候并不在于“从0到1”的惊天动地,而是那种“从1到100”的极致功夫,能把别人的创新成果,变成自己手里的大杀器,最后在商业上把先行者拍死在沙滩上。 光伏产业就是个活生生的例子,最开始技术是欧洲的,政府补贴也给得足,可中国企业一进来,凭借庞大的工程师队伍和制造业底子,硬是把从多晶硅到组件封装的全产业链成本,砸到了“地板价”,后来欧洲补贴一停,原来的技术大佬们几乎全线崩盘。 这种玩法在高科技领域同样在上演,长江存储不是3DNAND闪存技术的发明者,但他们硬是靠着工艺优化和玩命试错,把别人的成果做成了自己能稳定量产的232层芯片,而且还能跟国际巨头掰手腕打价格战,这就是“从10到100”的价值,直白又凶猛。 这套逻辑是通用的,想想集装箱行业,曾经是日韩的天下,短短十几年,中国制造就占了九成以上,靠的就是同样的规模和成本优势,这是一种系统性的能力。 这种可怕的执行力从何而来?这就得看那个“生态化哺育”引擎了,它不是凭空出现的,而是被一个独特的系统滋养着:巨大的内部市场,海量的人才供给,还有超快的产学研转化。 国产通信设备就是在这个生态里长大的,它们当年搞“农村包围城市”,其实就是把中国广袤又复杂的市场当成了一个天然的“压力测试场”,在那些偏远、信号不稳的地方磨练出的技术和经验,让它们进入主流市场时,拥有了国外巨头难以想象的韧性和快到吓人的服务响应速度。 人才和研究的循环更是关键,中国每年毕业数百万的理工科学生,这股“工程师红利”为技术产业提供了源源不断的动力,更厉害的是,学术成果能迅速落地,比如在功率半导体领域,中国的论文数量领先,这些研究很快就在新能源汽车市场找到了用武之地,国产IGBT芯片的替代率超过四成,价格还比进口的低两成多,这就是一个“研究-应用-迭代”的完美闭环。 这个生态就像一个巨大的温室,给了企业宝贵的试错和成长的空间,一旦技术在这个温室里成熟,就能立刻通过规模化生产,把成本降到最低,反过来又增强了它在全球市场上的“碾压”能力。 所以中国的崛起模式其实很清晰,“生态哺育”提供了战略纵深和创新动力,而“优化碾压”则是在市场前端攻城拔寨的战术武器,两者一结合,黄汉森看到的那一幕就顺理成章了。 这种模式的成功,正在推动中国从一个游戏规则的适应者,变成规则的制定者之一,这逼得那些国际“老玩家”们陷入两难:老产品成本拼不过,新领域研发投入巨大,一回头发现中国团队又跟上来了。 当然我们的短板也很明显,尤其是在芯片架构的底层设计、光刻机核心部件、高端光刻胶这些“从0到1”的领域,差距依然存在。 但最值得关注的是,那个强大的“生态哺育”系统,现在正被有意识地用来攻克这些“卡脖子”难题,未来世界看到的可能不仅是一个成本杀手,更是一个在部分前沿领域开始定义游戏规则的、不可忽视的系统性力量。

QQ号老丢

谁让你们总想卡脖子呢!

黄珖钵

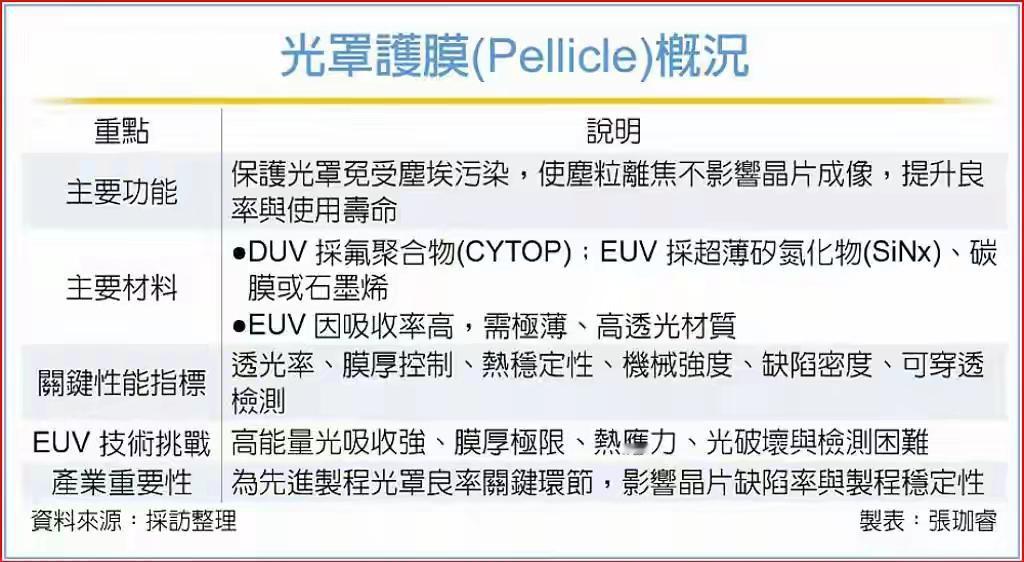

总不能让你霸占着卖,不让别人卖吧!芯片肯定是越来越便宜的。