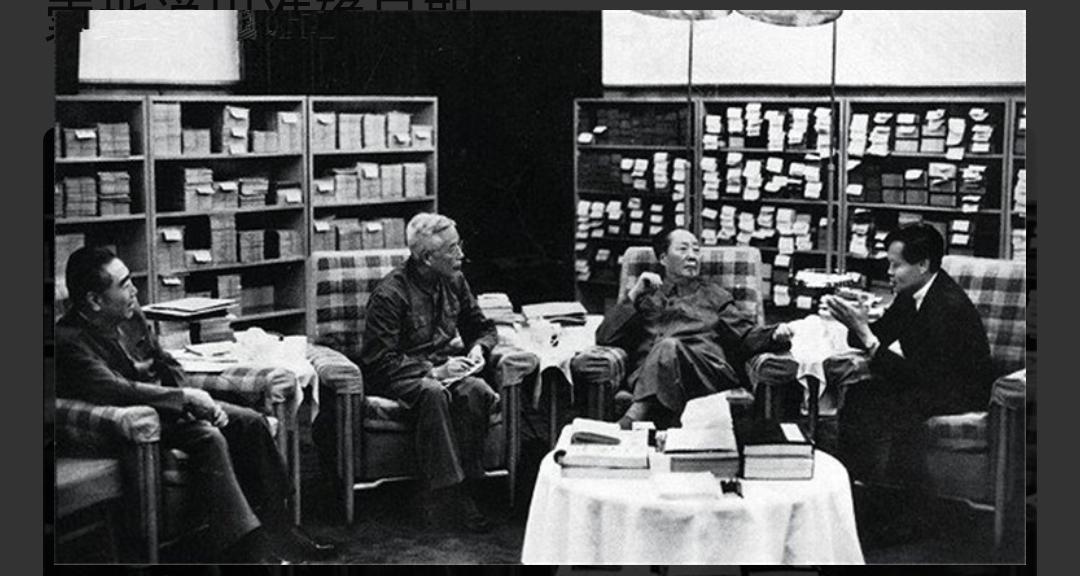

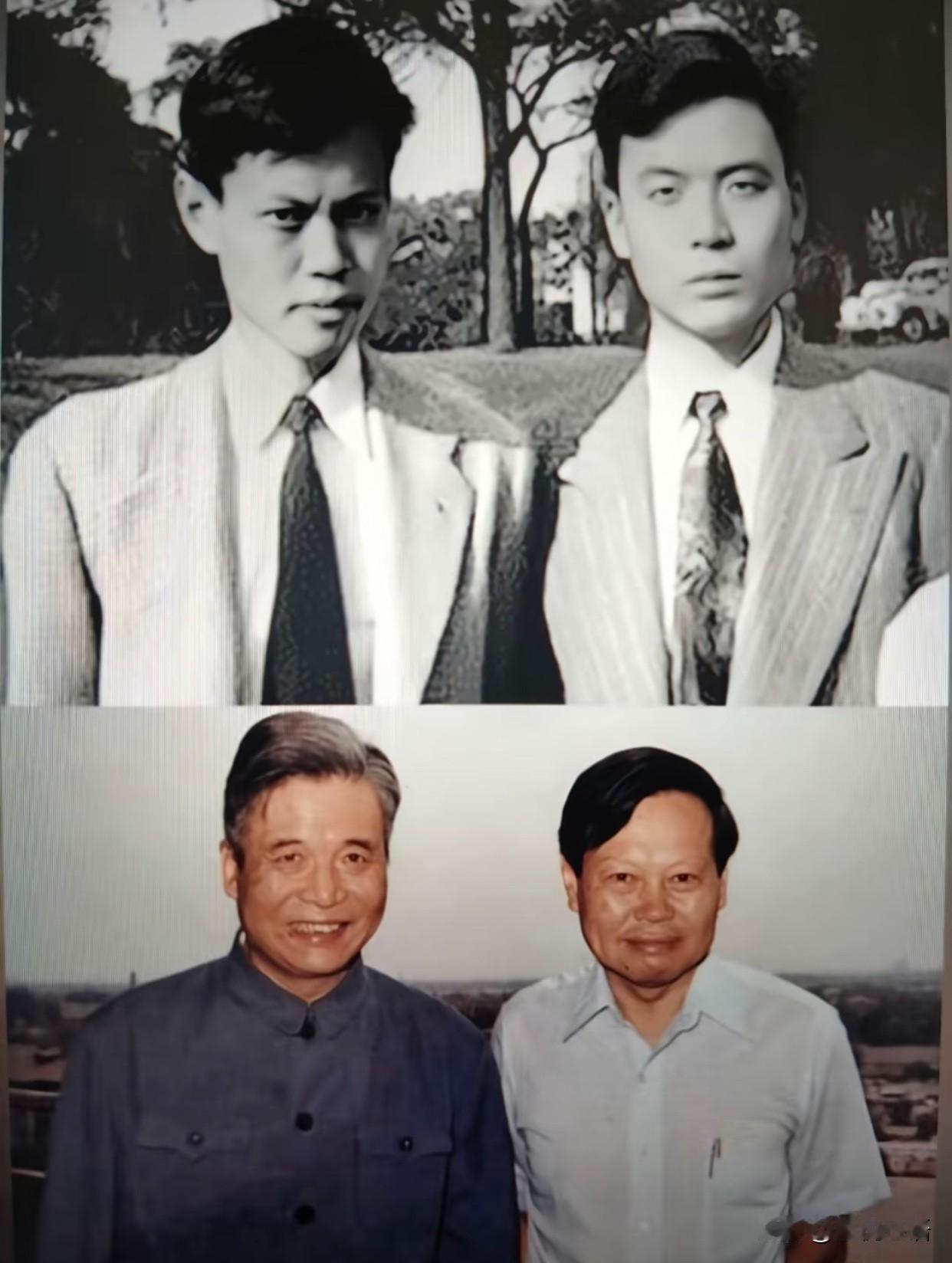

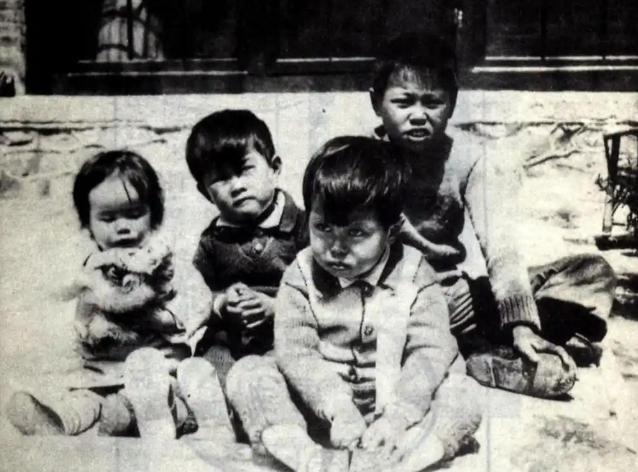

1987年,杨振宁给邓稼先扫墓时,一张罕见的留影,从镜头中我们可以看到,杨振宁正弯下腰,凝视着邓稼先的遗像,这一刻他应该充满了哀思。 1987年清明,一张照片定格了杨振宁为邓稼先扫墓的瞬间。他身着一袭深色中山装,伫立在如丝春雨中,缓缓弯腰,目光凝注于那方墓碑,满含深情。 这哀思的背后,是一个更深层的问题:是什么支撑了这段跨越两种制度与人生选择的友谊?答案或许就在“共同途”三个字里。 他们的“共同途”,并非指物理路径的重合,而是在家国理想与科学精神上的同频共振,这段世纪之约的起点,始于童年的清华园。 杨振宁与邓稼先乃发小,儿时毗邻而居。他们的父亲杨武之与邓以蛰同为清华大学同事,两家情谊深厚,缔结世交之谊,这份渊源为二人的人生增添别样色彩。 一个外号“大头”,聪慧外露;一个外号“老憨”,敦厚内敛,这段根植于血脉与土地的连接,是他们所有人生选择的基础。 他们同为安徽人,后来又在西南联大共同度过求学时光,一起讨论物理和诗词。也正是在那里,杨振宁曾只对邓稼先吐露过想拿诺贝尔奖的志向,这份友谊,早已是理想与才华上的相互认可。 1945年,杨振宁率先远渡重洋,赴美求学。时光流转,三年之后,邓稼先亦踏上赴美之路,于普渡大学潜心攻读博士学位,开启科研新征程。 在美国期间,杨振宁时常在经济上接济这位挚友,他们即便身在异乡,精神上也早已在“共同途”上。 1950年的人生岔路口,是他们实践“共同途”理想的方式分化,而非背离,邓稼先获得博士学位后即刻选择回国,而杨振宁则选择留在美国继续从事理论物理研究。 一个走向世界科学的前沿,一个潜入国家安全的幕后。 邓稼先投身于机密的核武器研制工作,隐姓埋名二十余年;杨振宁则在学术上取得重大成就,并获得了诺贝尔物理学奖。 两人因此分隔长达21年,一度中断联系。 直到1971年,杨振宁首次回国,点名要见的第一个人就是邓稼先,他最关切地询问,中国的原子弹是否为自主研发。 在得到肯定的答复后,邓稼先以书信形式再次确认,令杨振宁感动落泪。 信的末尾写着:“但愿人长久,千里共同途”。这是分离二十年后的一次灵魂握手,确认了他们道路不同,但理想相同。 在邓稼先生命的终点与身后,两人以多种象征性事件完成了对“共同途”的最终印证。 上世纪80年代中期,邓稼先被确诊为直肠癌晚期,杨振宁专程从美国赶回医院探望,两人留下了最后一张合影。 病榻之上,邓稼先言辞恳切地嘱托杨振宁,望其继续为国家科研事业殚精竭虑。谈及“两弹”奖金时,他风趣调侃,笑言原子弹值10元,氢弹亦如此,其豁达与奉献精神跃然可见。 这种举重若轻的幽默与沉重嘱托,是两位老友间无需多言的理解。 1986年,邓稼先逝世,次年清明,杨振宁在墓前放上了一本最新的物理学著作,那是他在自己道路上的成果汇报。 邓稼先的遗孀许鹿希则转交给杨振宁一个蓝色盒子,是邓稼先的遗赠,盒子上写着“稼先嘱咐”,里面是来自他们共同家乡安徽的文房四宝,那是邓稼先至死不忘的同乡情谊与根脉。 这场跨越生死的对话,是“共同途”的最终交汇,它是一种超越个人荣辱与时空阻隔的理想认同,邓稼先的妻子许鹿希曾说,杨振宁对她家有“两代的恩情”。 直到百岁生日时,杨振宁表示自己终于懂了“共同途”的含义,我们今天看待他们,不应仅是“诺奖”与“两弹元勋”的符号。 更应看到“大头”与“老憨”如何以一生的知己情谊,诠释了中国知识分子最深沉的家国情怀与精神契约。 主要信源:(新浪财经——1987年杨振宁八宝山吊唁邓稼先老照片曝光)