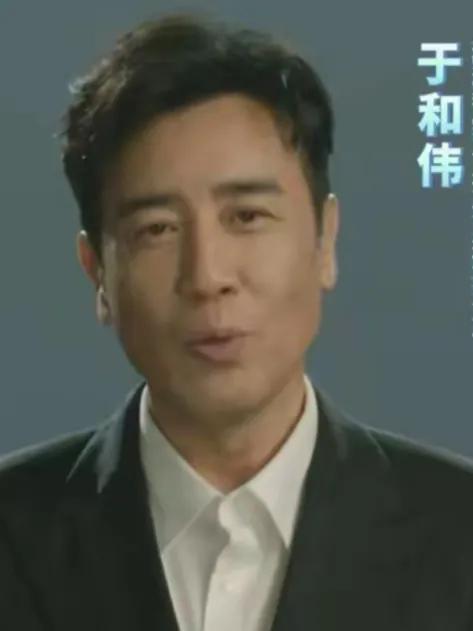

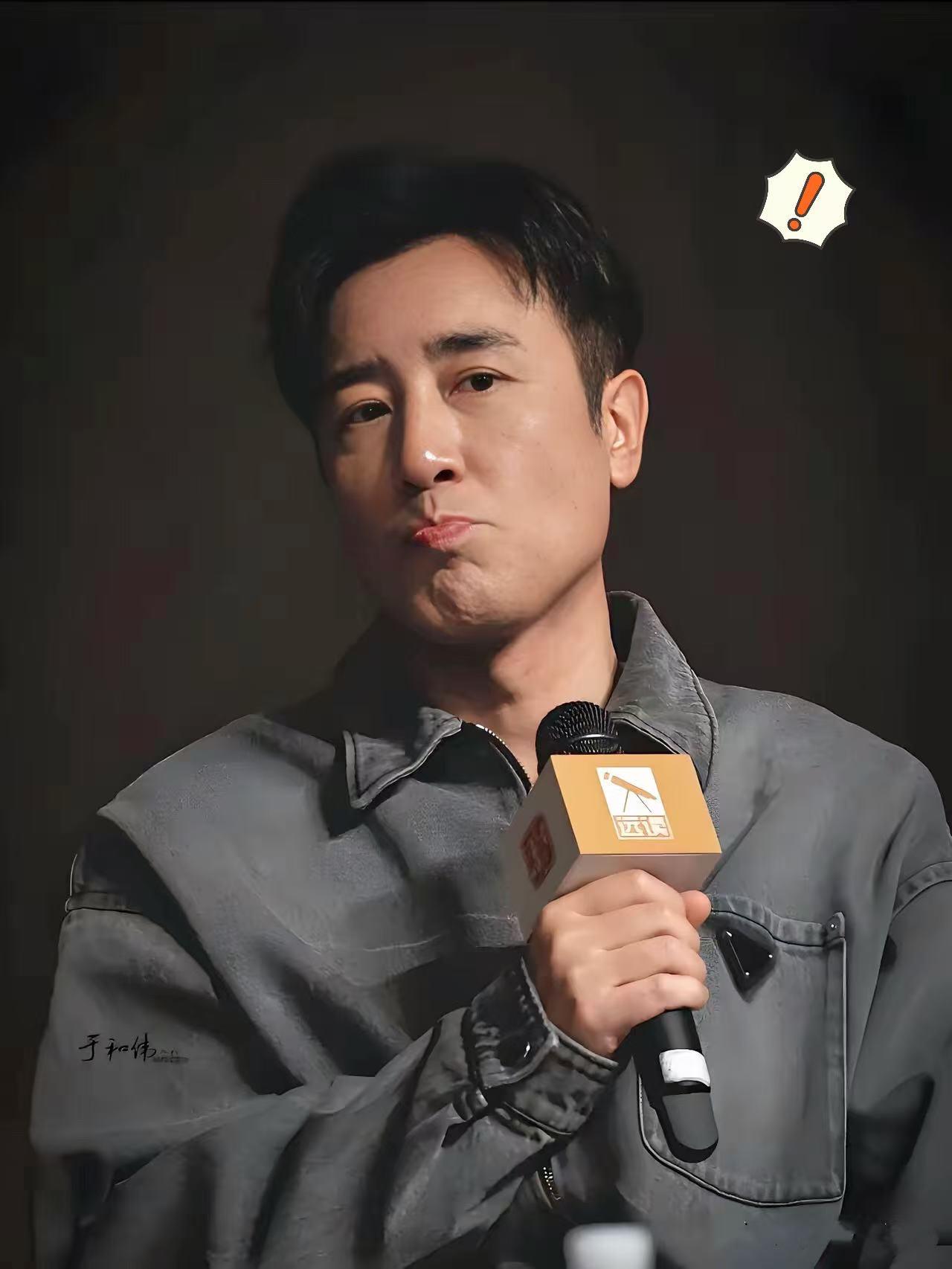

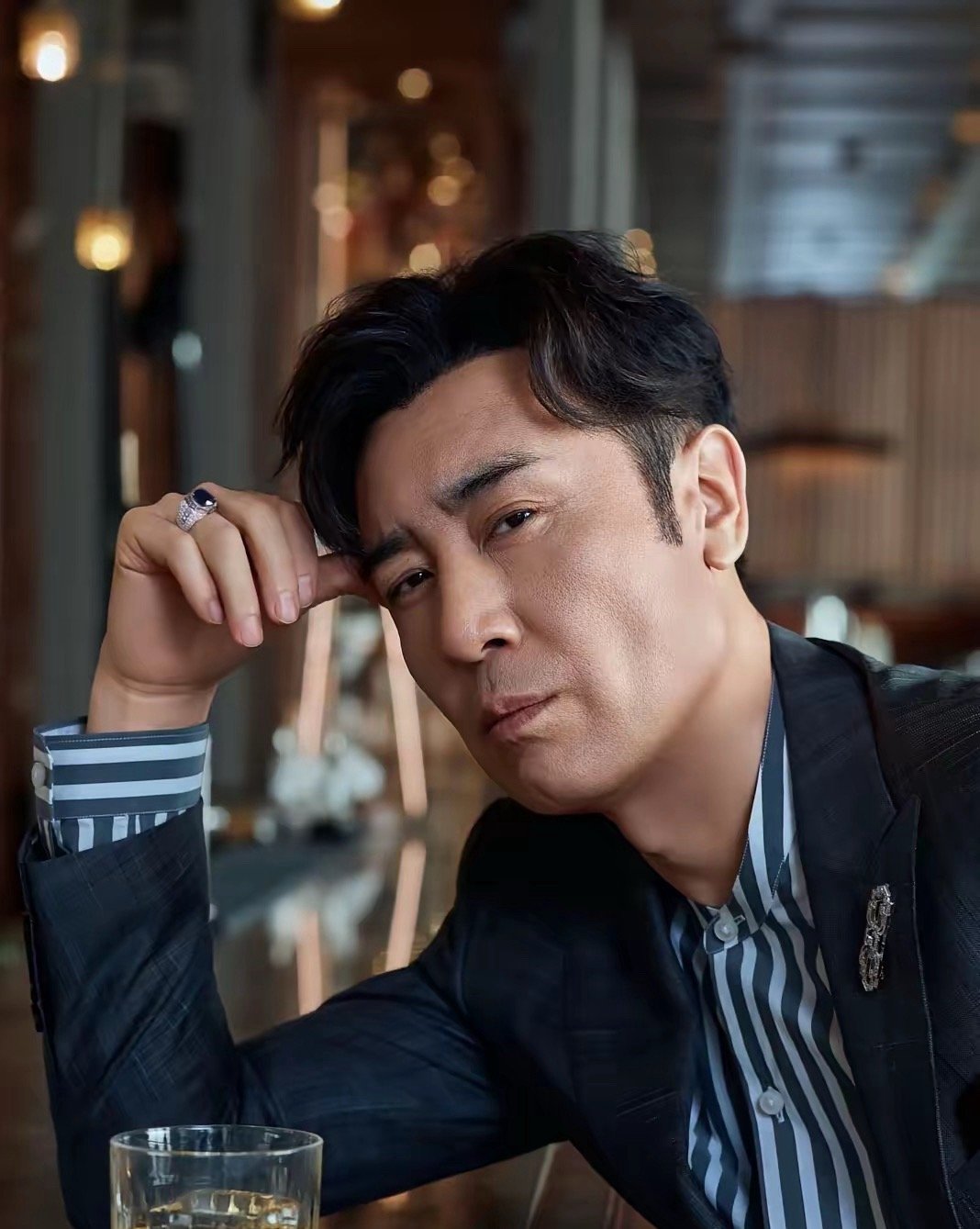

身家过亿仍朴素!于和伟的底气源于大姐与磨烂的剧本 如今的于和伟,浓眉大眼自带沉稳气场,凭《沉默的荣耀》《觉醒年代》《新三国》等一部部硬作品站稳一线——《沉默的荣耀》剧组披露其单部片酬就达1200万,虽无确切公开身价,却早已身家过亿。可谁能想到,这位荧幕上气场全开的戏骨,童年是靠大他24岁的大姐喂奶才勉强活下来的? 1971年辽宁抚顺的寒冬,45岁母亲拼尽全力生下最小的于和伟,早已没了奶水,连最便宜的奶粉都买不起。全家急得团团转时,刚生过孩子的大姐把自己的孩子抱到一边,先紧着喂于和伟,自己的孩子饿了就冲点稀米汤。那些日子,大姐每天定着时抱他喂奶,一抱就是大半年,硬是靠自己的奶水把他从“鬼门关”拉了回来。 3岁那年,父亲突然离世,家里的顶梁柱一下塌了。母亲拖着病弱的身子,和兄姐们挤在工厂的临时工棚里打零工:大姐去菜市场捡别人剩下的菜叶,哥哥去煤场拉煤块,全家就靠这点零散收入勉强糊口。于和伟记事儿起,穿的永远是哥哥们传下来的旧衣服,袖口磨破了缝块补丁,裤脚短了就接一截布,冬天冻得脚踝通红也舍不得添新鞋。每天放学,别的孩子去玩,他就挎着小筐去路边捡煤块,哪怕只捡小半筐,能帮母亲少烧点柴就觉得踏实。 19岁看话剧入迷,瞒家人报抚顺话剧团学员班。面试借的中山装领口勒得脖子发僵、裤脚短一截露着冻紫的脚踝,硬着头皮念完台词才录取。学员班天不亮就练声压腿,他把剧本啃得滚瓜烂熟,连角色的语气、眼神都标得清清楚楚,可毕业后还是只能跑龙套——演路人、演树桩,最长半年没一句完整台词。为凑房租,白天在剧团打杂搬道具,晚上揣两个凉馒头去夜市卖袜子,冬天手冻得红肿开裂,拿袜子都费劲;夏天被蚊子咬满腿包,也得笑迎顾客。 23岁得个三句台词的角色,却因太紧张脑子空白忘词,被导演当场骂“不是吃这碗饭的!赶紧滚”。回出租屋哭了一整晚,好几次想扔了剧本回老家拉煤,可一想起大姐喂奶时温柔的眼神、母亲缝衣服时皱着的眉头,又把剧本捡起来:“再难,也得为自己的念想拼一次。”第二天一早,照样揣着馒头去剧团,哪怕只是搬道具,也盯着演员们偷偷记台词、学动作。 1999年,28岁接《曹操》配角,戏份不多但性格复杂,拿到剧本激动得一夜没睡。把每句台词拆成生活场景琢磨:“朝堂说话要硬气,眼神藏算计;私下聊要放松,话里带劲儿”,还跟着角色作息过——凌晨起床背台词,连吃一个月面食找“烟火气”。一句“此事,我必亲为”磨了三天,从喊口号似的硬气,到藏着疲惫与决心的沉稳,才被导演拍板“过”。后来演农民就下田学种地、蹲田埂吃玉米饼,演军人就练站姿走正步,每部剧本都翻得卷边,批注密密麻麻。 这些年,他凭陈独秀、刘备等角色圈粉无数,却从不上流量综艺、不接不懂的广告——哪怕品牌开价几百万,只要产品不了解就果断回绝:“我是演员,不是推销员,不能糊弄观众。”张艺谋夸他“沉心演戏不糊弄”,《人民日报》赞他“用演技诠释角色,把演员本分做到极致”,他说:“演员的底气,从来不是流量给的,是角色和观众给的。” 如今浓眉大眼的于和伟,眼神里满是岁月沉淀的沉稳,生活依旧朴素:不戴名贵首饰,拍戏之余就看书陪家人。聊起小时候,他会笑着提起大姐喂奶的温度、夜市摆摊冻僵的双手——那些苦日子没成负担,反倒成了底气,让他更懂珍惜每一个角色、更愿下狠劲磨戏。从抚顺小巷靠大姐奶水活下来的“老疙瘩”,到身家过亿的国民戏骨,三十年逆袭,全凭对演戏的热爱死磕到底。 本文依据《沉默的荣耀》剧组片酬披露、人民日报报道、张艺谋公开评价相关信息创作 网络截图