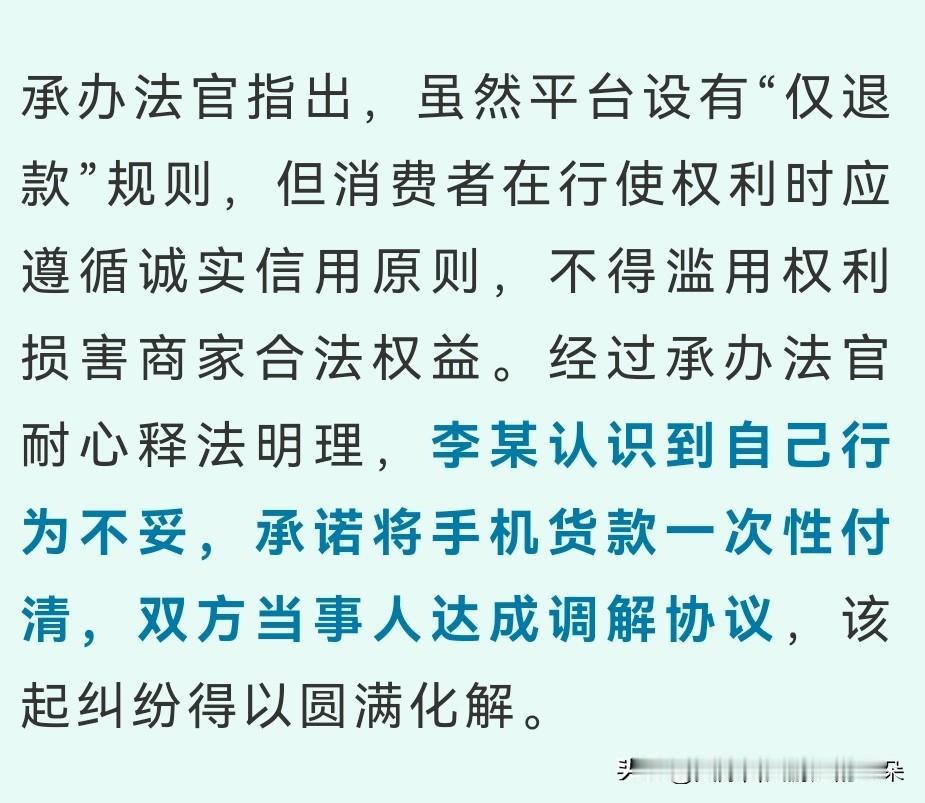

网购iPhone申请“仅退款”拒退货,男子被判赔8000元!法官紧急提醒 网购“仅退款”功能本是消费者维权利器,却有人动起歪脑筋。近日,江苏扬州一男子网购8000余元iPhone后恶意申请“仅退款”,签收商品后拒不退货,最终被商家诉至法院。经调解,男子全额支付货款,法官直言:“仅退款不是薅羊毛工具!” 事件回顾: 1. “仅退款”变“白嫖”2025年1月,扬州消费者李某通过某平台购买一部iPhone 16 Pro(价值8299元)。次日,手机仍在运输途中,李某便以“不想要”为由申请“仅退款”。第三天到货后,李某确认签收,但既未拒收快递,也未退回商品。商家多次催促无果,最终将其告上法庭。 2. 平台规则VS恶意利用李某辩称“系统自动同意退款”,但法院调查发现,其账户信用良好,且平台规则明确要求“仅退款”需配合退货。商家提供的物流记录显示,手机已被激活,李某的行为明显违反合同约定。 法院调解结果: 经法官释法,李某承认利用规则漏洞侵占商品。最终,双方达成调解协议:李某一次性支付8299元货款,案件得以解决。法官强调:“‘仅退款’旨在简化质量维权流程,绝非单方解除合同的‘绿色通道’。” 法律与规则解读: 1. 诚信原则不可违《民法典》第509条明确,民事主体应遵循诚信原则履行合同义务。李某行为被认定为“滥用民事权利”,需承担违约责任。 2. 平台规则演变2024年起,主流平台逐步取消“仅退款”自动审核机制,改为“退货后退款”默认流程,避免规则被滥用。例如,某平台规定仅限“商品严重质量问题且商家拒绝处理”时适用“仅退款”。 类似案例警示: - 2020年杭州石某案:利用“极速退款”虚假物流单号骗平台垫付4789元,法院判决退款并赔偿1元,引用《后汉书》古训痛斥其行为。 - 2023年天津赵某案:因“玩具发错颜色”申请仅退款,法院调解后补偿商家200元,明确“仅退款≠不退货”。 法官与专家提醒: 1. 消费者:合理使用维权工具,恶意行为可能面临法律追责,甚至被列入平台失信名单。 2. 商家:保留沟通记录、物流凭证等证据,遇纠纷可通过平台介入或司法途径解决。 3. 平台:需平衡消费者权益与商家利益,完善规则漏洞,如引入“黑名单”机制限制频繁恶意退款用户。 结语: 数字时代,诚信是交易基石。无论是消费者还是商家,都需守住法律与道德底线。毕竟,一次“薅羊毛”的侥幸,可能换来“赔了夫人又折兵”的结局! 网购纠纷仅退款规则以案说法诚信交易 (本文综合自法院调解书及公开报道,配图来源于网络)