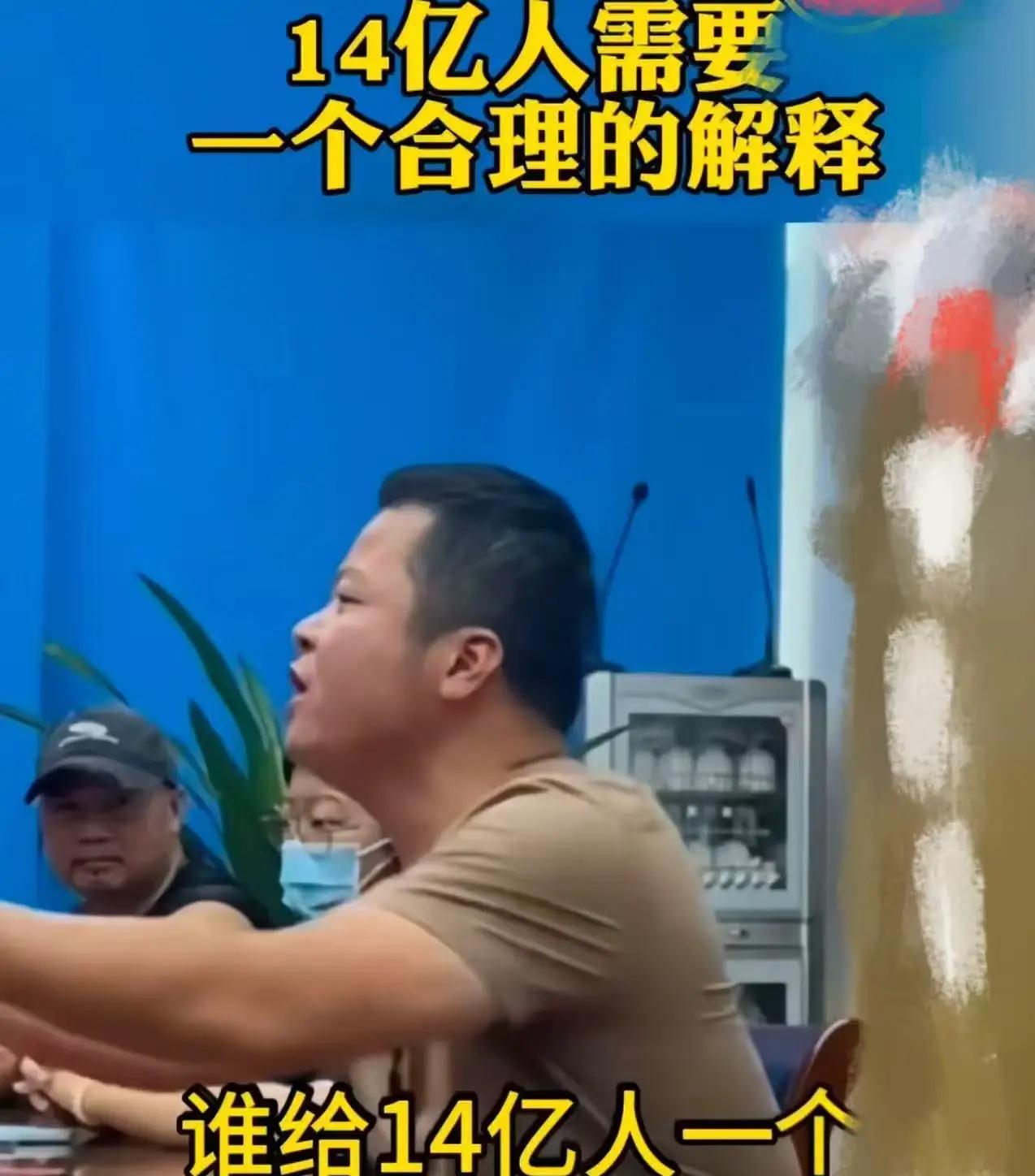

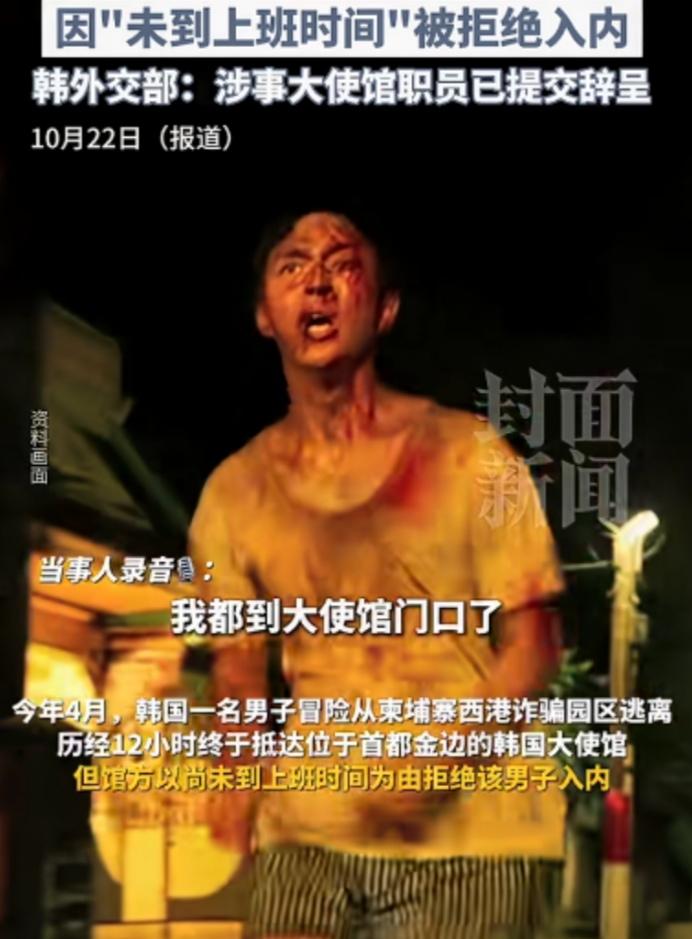

“终于有人站出来了!”男子掷地有声地发出质问:“普通老百姓买机票车票需要实名认证,买电话卡更需要实名认证,我就想问问各大运营商,电信诈骗的虚拟号码为什么就查不到他们的实名呢?谁能给14亿人一个合理的解释?” 咱们买张火车票要刷身份证,办张电话卡得拍人脸,连点个外卖填地址都得小心翼翼,生怕信息泄露,可偏偏那些搞电信诈骗的虚拟号码跟穿了隐身衣似的,查来查去就是找不到真实身份,这事儿确实透着股说不出的别扭。 先说这虚拟号码的“实名”到底是怎么回事,压根不是咱们想的那种“本人认证”,南京溧水法院就判过一起案子,肖某、李某这帮人开了工作室,打着“APP推广兼职”的幌子招人,一天给200块报酬,就让人把身份证、银行卡、人脸信息全交出来,用这些信息一口气实名认证几十个虚拟号码和物联网卡,再层层转卖给黑灰产工作室牟利,最后13个人全被判了刑。 还有上海那位李女士,就因为参加过一次“App充场”兼职,名下莫名其妙多了28个虚拟运营商号码,有“162”开头的,也有“170”开头的,其中4个号码每个月要发1500多条短信,显然是被人拿去做违规用途了,可运营商那边显示的实名信息却是李女士本人,真正的使用者早就藏得没影了。 这哪是实名认证,分明是给骗子找了个“替罪羊”,查来查去都是无辜者的信息,真正的诈骗分子连根毛都摸不着。 这些虚拟运营商不像三大运营商有完善的审核体系,为了省成本,连身份证识别机器都懒得配,全靠代理商层层发卡,至于代理商拿什么信息去认证,根本懒得管。 郧西县公安局在答复政协提案时也说了,运营商和平台的责任边界模糊,法规里没细化规定,就算查到违规,处罚标准也不明确,违规成本低得可怜,自然没人愿意下力气管。 有数据显示,在149万多个恶意号码里,光是170号段就占了13万个,其中1705号段的短信99.2%都是恶意的,这些号码明摆着有问题,却能一直正常使用,要说运营商没察觉,谁信呢? 更让人头疼的是技术这道坎,骗子的手段比监管技术跑得还快,现在不少诈骗分子用GOIP、VOIP这类设备,能把境外号码伪装成境内的,比如把00开头的境外号改成“95”开头的企业客服号,或者显示成本地座机号,普通人根本分辨不出来。 就像打地鼠,这边刚监测到一个异常号码,那边骗子已经从“号码池”里捞出十个新的,怎么查都查不完。 还有些虚拟号码是跨国运营的,压根不受国内监管体系约束,骗子在境外注册VOIP服务,通过网络把电话打到国内,显示的却是境内归属地,就算警方想追查,也得走跨境协作流程,等手续办下来,骗子早把号码注销了,连服务器都可能换了地方。 香港2024年4万多宗诈骗案里,一大半是网上骗案,其中不少就是用境外虚拟号码伪装客服实施的,警方虽然后来通过宣传把单月案发量从1100多宗压到500多宗,但想彻底根治,光靠一地的力量根本不够。 这种跨境操作的隐蔽性,让“查实名”成了空谈,毕竟你总不能跑到国外去逐一对证吧。 最关键的是,虚拟号码的黑灰产链条已经成熟到离谱的地步,公安部早就拆解过诈骗的完整流程,从虚拟号注册、AI话术生成到资金洗钱,每个环节都有专人负责,分散又专业。 淘宝上随便搜搜就能找到卖虚拟号的商家,一类是“注册卡”,专门用来给黑灰产养号注册平台账号;另一类是“电销专用卡”,通话短信不限量,摆明了就是给骚扰、诈骗用的。 宜春市2024年6月的128起电信诈骗案里,有33起是通过电话短信引流的,这些引流电话十有八九就是这类虚拟号码,它们背后连着的是一个个分工明确的犯罪团伙,你查一个号码,只是动了整个链条的一根头发,根本伤不到根基。 更讽刺的是,虚拟号码本身是有合法用途的,比如外卖平台用来保护用户隐私的临时号,企业客服用的转接号,监管部门得在打击犯罪和保障正常需求之间找平衡,这就给骗子留下了操作空间。 可问题是,现在的平衡明显歪了,合法用户没感觉到多便利,倒是骗子把虚拟号码玩得炉火纯青。 咱们普通人办业务被实名制度管得严严实实,骗子却能用别人的信息轻松“实名”,用技术手段隐藏踪迹,运营商睁一只眼闭一只眼,法规又跟不上趟,最后就成了老百姓对着诈骗电话骂娘,却连对方是谁都查不到的尴尬局面。 14亿人要的其实不是多么复杂的解释,就是想知道为啥同样是“实名”,普通人的信息被管得密不透风,骗子的虚拟号码却能逍遥法外。 那些被诈骗掏空积蓄的家庭,那些接到恐吓电话夜不能寐的老人,他们最想看到的,就是哪天虚拟号码的“隐身衣”能被彻底撕碎,让骗子也尝尝“无处遁形”的滋味。