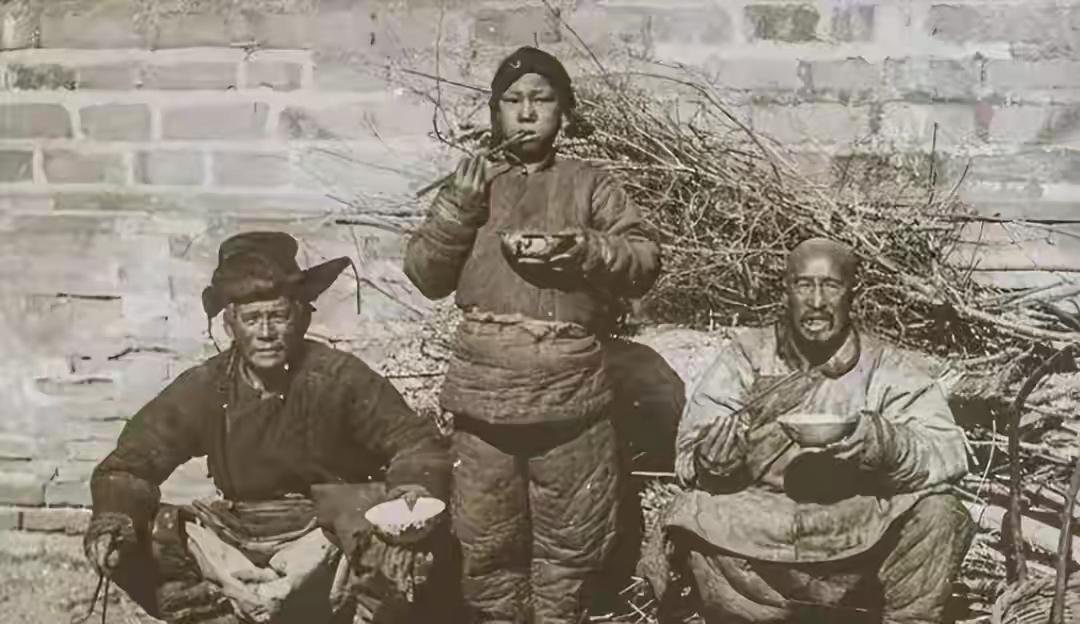

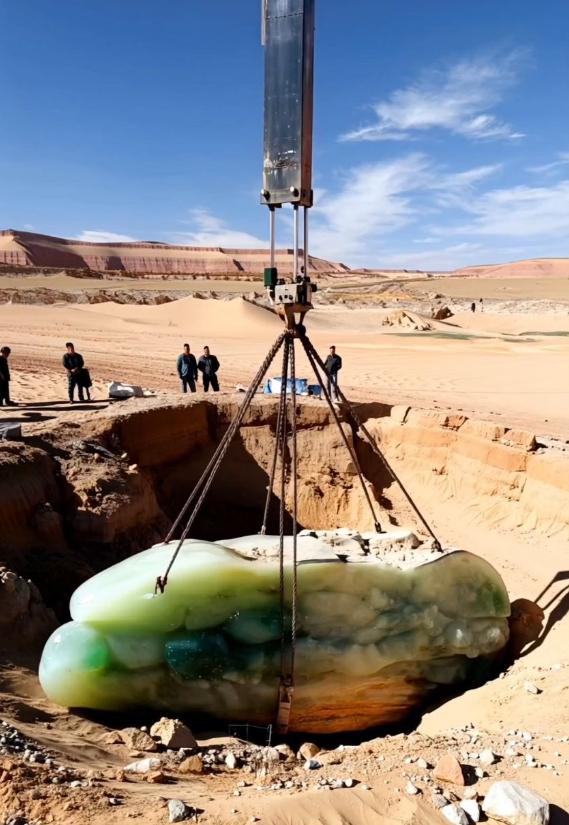

[太阳]古人到底能有多苦?这么说吧,现代人吃的苦,在古人面前不值一提。 提起古代,很多人会想起诗词里的杏花微雨、画卷中的亭台楼阁,或是史书里帝王将相的传奇故事,可这些光鲜的片段,从来都不属于大多数普通百姓。 对古代的普通人来说,生活不是风花雪月,而是一场从生到死都逃不开的苦役,他们要和饥饿搏斗,跟疾病赌命,被劳役压垮,连走路、住房这样的小事,都可能变成催命符,今天咱们就掰扯掰扯,古人的日子到底苦到了什么地步。 先说说最基本的吃饭,现代人就算再节俭,顿顿有米有菜也不是难事,可古人想填饱肚子,得看老天爷的脸色,赶上好年景,地里收的粮食交完赋税,剩下的只够掺着野菜煮稀粥,一碗粥能照见人影。 要是碰上年景差,旱灾让庄稼枯死,洪水把田地冲毁,蝗灾飞过连草都不剩,百姓就只能挖树皮、掘草根,更绝望的是,当这些都被挖光后,有人会被逼着吃“观音土”,这种土看着能填肚子,却根本消化不了,最后只能活活胀死。 秦末那几年,楚汉战争打得天翻地覆,田地没人种,粮道被截断,全国人口从2000多万掉落到1000多万,多少人就是因为没饭吃,倒在了路边。 明朝末年陕西、山西闹大旱,饿殍遍地,西北地区一半以上的人都没熬过那场灾荒,史书里“人相食”的记载,可不是吓唬人的空话,再聊聊看病这回事,现在孩子发烧,去医院打个针、吃点药就能好,可在古代,一场风寒都可能夺走一条人命。 东汉末年那几十年,瘟疫像走马灯似的连年爆发,曹操的军队南征时遇上大疫,士兵死了一大半,他在诗里写“生民百遗一”,意思是一百个人里只能活一个,这可不是夸张。 那时候没有疫苗,没有抗生素,普通百姓生病,要么靠老妈子用生姜水擦身子,要么找“巫医”跳大神,没钱请郎中、买不起药的,就只能硬扛,就算到了宋朝,官府设了惠民药局卖廉价药,可也只覆盖城里,乡村里的人还是只能靠采草药碰运气。 明朝万历年间,华北地区闹疫病,北京城里一次就死了几万人,官府派人挖坑埋尸体,可疫情还是挡不住,清代以前,普通百姓的平均寿命连四十岁都不到,不是他们不想活,是真没条件活。 产妇生孩子像过鬼门关,多少女人没见到孩子就没了,小孩夭折更是常事,家里能养大一个孩子,都得谢天谢地,除了饿肚子、怕生病,古人还得应付没完没了的劳役。 现在盖房子有起重机,种地有收割机,可古人修长城、挖运河、建宫殿,全靠一双手、一把锄头,秦始皇修长城时,征调了70多万民夫,这些人白天扛着沉重的石头爬山,晚上睡在漏风的窝棚里,很多人累死在工地上,尸体就直接埋在长城脚下。 隋炀帝开凿大运河,动员了500多万民夫,河南、淮北一带的男人不够用,连女人都被拉去干活,工地上饿死、冻死的人占了一半。 这些被征去服徭役的人,不仅要免费干活,还得自己带粮食和工具,家里的田地没人种,收成就没了,等他们熬完徭役回家,往往发现家里已经揭不开锅了。 清朝康熙年间修水利,江南百姓被拉去筑堤,不少人染上疫病,连家都回不去,最后只能变成工地上的一具白骨,就连出门这件事,对古人来说也是个大难题。 现在从北京到南京,坐高铁三个小时就到,还能在车里吹空调、吃泡面,可古代的普通百姓出门,只能靠步行,要是想从北京去南京,得走两三个月,路上不仅要风餐露宿,还得防着山贼抢劫、野兽袭击,遇上瘟疫蔓延,更是凶多吉少。 读书人赶考算是好点的,能骑着驴、带着干粮,可也得遭不少罪,冬天遇上大雪封路,冻饿交加死在半路的,史书上都记不过来。 汉朝张骞出使西域,队伍在沙漠里渴死、饿死的人不计其数,宋朝商队去西夏做生意,遇上沙尘暴或疫病,能活着回来的没几个,对古人来说,一次长途出行,不是旅游,而是一场生死未卜的冒险。 更让人绝望的是,古人还得面对各种苛捐杂税,现代人抱怨扣工资,可古人要交的税比这多得多,人头税、土地税、盐税是基本操作,家里养几只鸡、织几匹布都要交税。 要是遇上贪腐的官员,还会额外摊派钱财,很多百姓被逼得卖儿卖女,明朝末年,朝廷为了打李自成,加征“辽饷”“剿饷”,老百姓实在活不下去,只能跟着起义军反了,不是他们想造反,是真的没路可走了。 现在我们偶尔觉得苦,可能是加班到半夜,可能是外卖凉了,可能是工作压力大,但这些苦,跟古人比起来真不算什么,我们至少能顿顿吃饱,能生病去医院,能出门坐高铁,能按时领工资回家睡暖床。 可古人的苦,是刻在骨子里的,他们每天睁开眼,想的不是“今天过得好不好”,而是“今天能不能活下去”,看完古人的日子,你会不会跟我一样,觉得能活在和平稳定、物资充足的现在,真的是一种幸运?