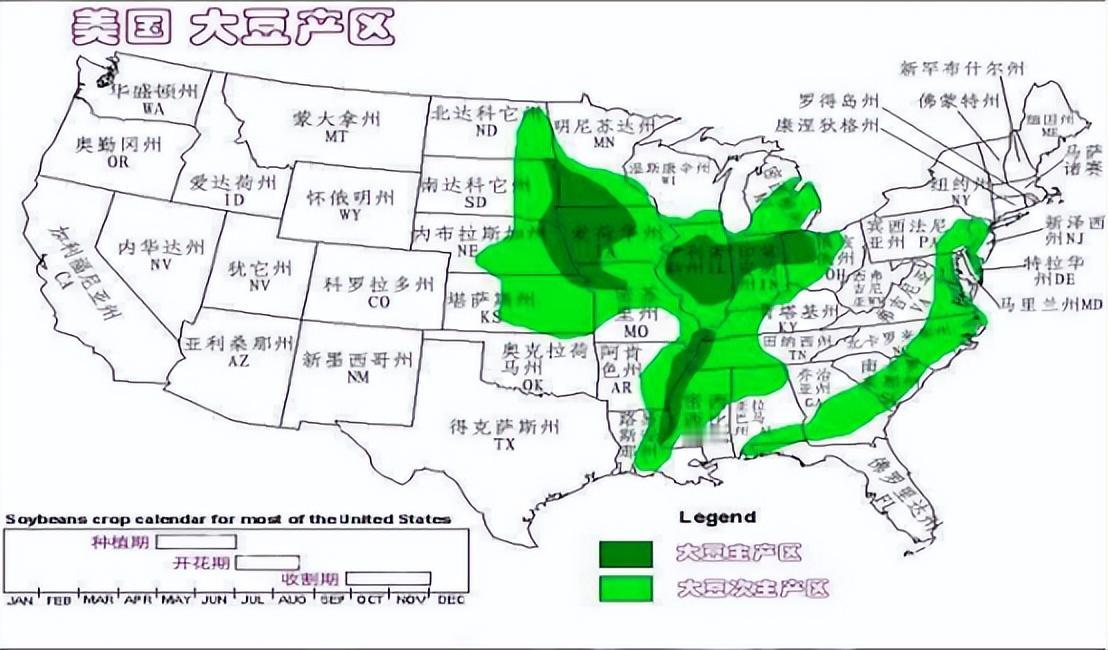

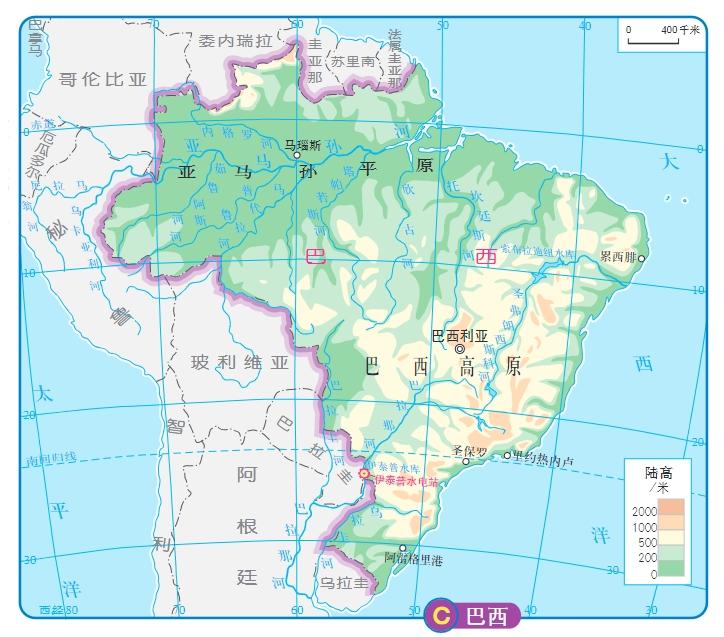

[微风]中国最近太难不买美国大豆,巴西大豆猛涨价,阿拉根大豆涨价,中国难道非要买大豆?能不能实现国内自足自给? 这事儿说起来,真让人有点哭笑不得。中国最近在大豆这事儿上,算是体验了一把什么叫“地主家也没有余粮”的尴尬。按理说,中国是全球最大的大豆买家,咱一跺脚,全球大豆市场都得抖三抖。可今年夏天,咱们稍微缓了一下,没急着去买新豆子,结果呢? 巴西大豆价格“噌”地一下就上去了,阿根廷大豆也跟着凑热闹。这局面就奇了,怎么最大的买家一歇脚,卖家反倒牛气起来了?难道咱中国离了这大豆,还真就不行了?就不能自己种,实现自给自足吗? 这背后的水,深着呢。今年夏天中国没急着下单,不是不想买,是真不着急。为啥?因为仓库里还堆着去年和今年初买的大豆,满满当当的。 全球大豆主产区,像巴西、阿根廷,新豆子一收完,一船一船地就往中国港口运,生怕咱们不要。按正常的市场逻辑,最大的客户暂时不买了,库存又这么足,价格不得跌穿地板才对? 可现实偏偏反着来,中国这边采购节奏一放慢,国际期货市场的价格立马就抬头,连巴西那些卖豆子的贸易商自己都懵了,说没见过这阵仗。 这事儿,就不能只看中国了。全球大豆市场,现在就像一个脾气暴躁的病人,一点风吹草动都能让他犯病。巴西那边,虽然是大豆生产大户,但天气这事儿谁也说不准。 今年播种的时候,有些地方闹干旱,有些地方又洪涝,大家对未来的产量预期一下子就变得悲观起来。资本是最敏感的,一听到可能减产的消息,不管真假,先炒起来再说。 阿根廷就更别提了,国内经济一塌糊涂,通货膨胀跟坐火箭似的。当地的农民宁可把大豆囤在仓库里,也不愿意换成不断贬值的比索。 大豆在他们眼里,已经不是农产品了,而是硬通货。所以,就算中国买家暂时离场,他们也不急着降价抛售。 这就把中国给架在了一个很尴尬的位置上。咱们的需求是刚性的,这可不是说说而已。你以为大豆就是用来做豆腐、榨豆浆的?那只是冰山一角。真正的大头,是榨油后的豆粕。 豆粕是什么?是猪、鸡、牛这些牲口最主要的蛋白质来源。中国每年要消费掉全球差不多三分之一的猪肉,这么多猪吃什么?主要就是豆粕。 如果大豆供应断了,豆粕价格就得飞上天,那猪肉价格还不得跟着涨?到时候,老百姓的菜篮子可就真扛不住了。所以,大豆问题,在中国从来就不是一个简单的经济问题,而是关系到国计民生的头等大事。 那既然这么重要,咱能不能自己种,把饭碗端在自己手里?这个问题,国家早就想过,也一直在努力,但现实真的很骨感。最核心的矛盾,就是土地。中国就那么多耕地,这得优先保证主粮,也就是水稻、小麦、玉米的绝对安全。 这是国家粮食安全的底线,一寸都不能让。大豆这种油料作物,在耕地分配的优先级上,就得往后排。你想想,是用有限的土地去种一亩地才产两三百斤大豆,还是去种能产一千多斤的玉米?这笔账,谁都会算。 除了土地,还有技术和成本。美国、巴西那些地方,都是一望无际的大平原,适合大规模机械化作业,从种到收,成本极低。 咱们国家东北虽然也有黑土地,但地形复杂,很多地方没法搞大规模机械化,导致种植成本居高不下。自己种出来的大豆,成本比进口的要高出一大截。 如果为了自给自足,花高价去种,最后市场上的豆油、猪肉价格高得离谱,消费者也受不了。所以,完全的自给自足,在目前来看,既不现实,也不经济。 所以,中国在大豆问题上,其实是打了一套组合拳。一方面,想尽办法在全球市场寻找稳定的供应源,除了美国、巴西、阿根廷,还积极跟俄罗斯、非洲的一些国家合作,鼓励他们去种,然后买回来。这叫“进口来源多元化”,不能把鸡蛋都放在一个篮子里。 另一方面,也在拼命搞科研,努力培育高产高蛋白的大豆品种,希望在有限的土地上,能多打点粮食。同时,还在探索低蛋白日粮配方,比如在饲料里少用点豆粕,用其他蛋白源替代,从需求端给大豆降降温。 这场围绕大豆的博弈,就像一场没有硝烟的战争。它暴露了中国在全球化的今天,即便身为第二大经济体,依然在某些关键领域受制于人的脆弱性。 我们用庞大的市场换来了暂时的主动权,却依然要面对天灾、地缘政治和资本炒作带来的巨大风险。对于中国大豆的这种困局,你觉得未来的出路到底在哪里? 是应该不惜一切代价追求自给自足,还是继续在全球市场这个大棋盘上,见招拆招?欢迎在评论区留下你的思考。