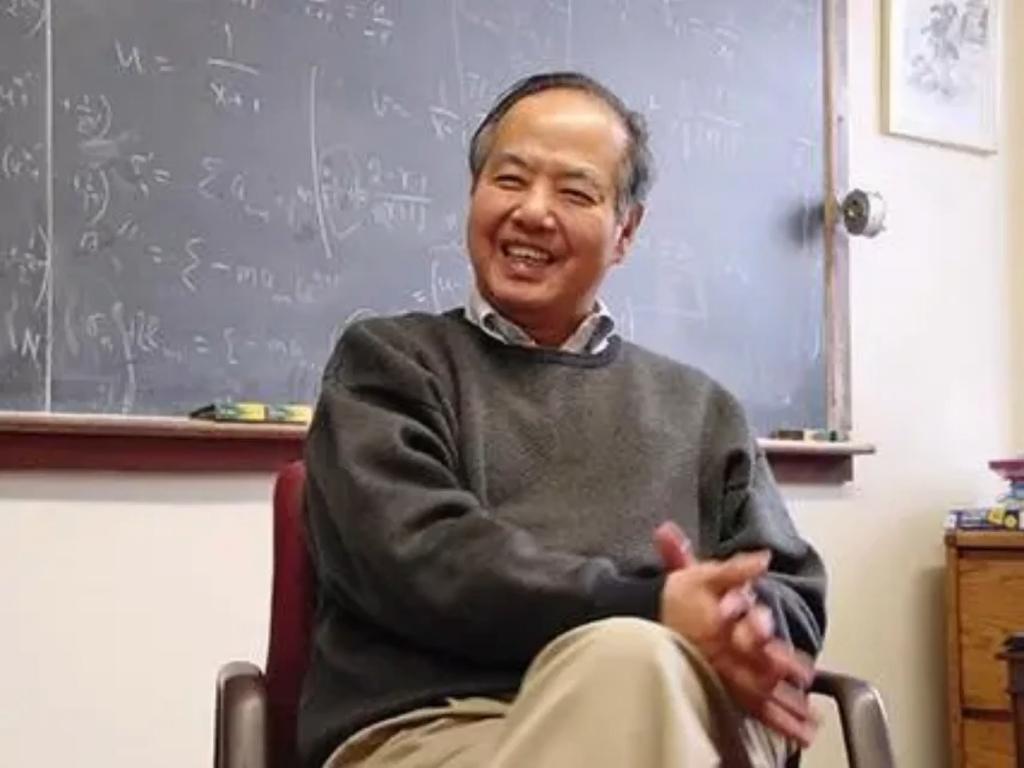

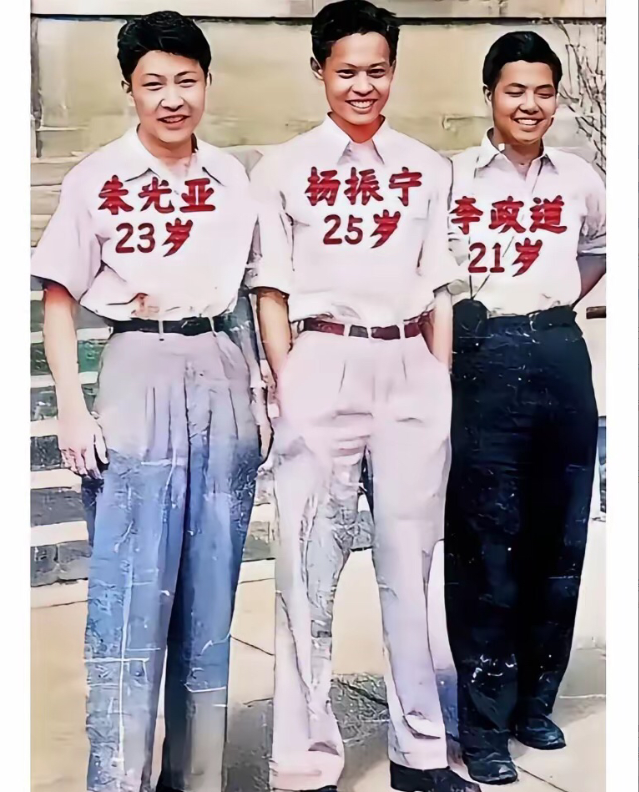

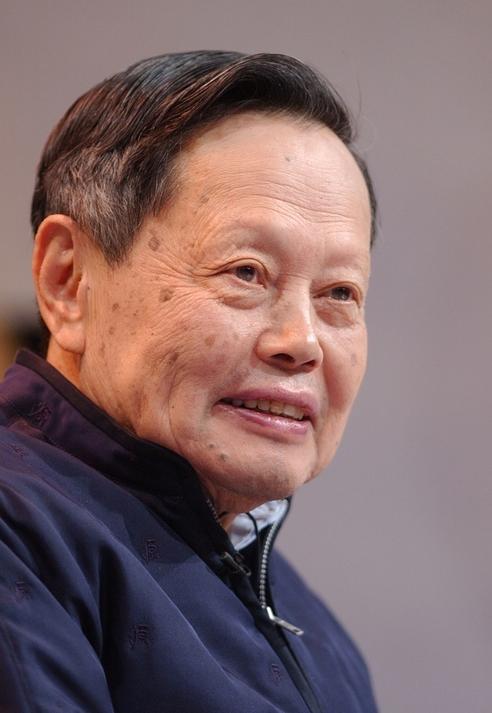

1946年,老师突然问到:“太阳中心的温度是多少?”李政道脱口而道:“我从书上看过,大概1000万度。”费米听完批评他:“你这样是不行的!” 一切要从1946年的芝加哥大学说起,一位名叫李政道的年轻学生,连大学文凭都没有,就被物理学教授吴大猷引荐给了当时的大神级人物——恩利克·费米。 费米随口一问:“太阳中心温度多少?”李政道脱口而出:“大概1000万度。”他看过一本书,叫《大众天文学》。 费米当即脸色一沉:“你这样是不行的!”这句批评,就像一颗火石,瞬间点燃了李政道一生的引信。你有没有自己算过?这个问题比太阳的温度更灼人。 有人说,费米后来花了一周时间,做了个六七英尺长的大计算尺,拉着李政道一起算,也有人说,是李政道自己熬了个通宵,草稿纸铺满了整个地板,硬是把质子-质子链给算明白了。 无论过程如何,结果不重要,那个1000万度是对的,重要的是,李政道明白了,知识不是用来背的,而是要亲手“把公式捏出汗来”,这次“计算”恒星内核的经历,成了他整个学术生涯的基石。 这种精神,让他十年后敢于挑战物理学的大厦,1956年,他和杨振宁一起,提出了一个惊世骇俗的理论:在弱相互作用中,宇称可能是不守恒的,整个物理学界都觉得这俩年轻人疯了。但他就是敢于诘问“是不是数据在骗我?”在看似完美的理论中“计算”出了一条裂缝。 最终,吴健雄用钴60实验这把精密的刻刀,在现实世界中验证了他们的“计算”,物理学的基本认知被彻底颠覆,第二年,31岁的李政道站上了诺贝尔奖的领奖台。 拿了诺奖之后,他没有停止“计算”,从1949到2010年,他发表了321篇论文,他的理论基础,后来又间接帮另外五个诺奖成果铺平了道路,这哪里是做学问,这简直是在持续不断地“计算”宇宙的奥秘。 更有意思的是,他把这种“计算”精神,从物理世界搬到了现实社会,1972年首次回国后,他看到国内人才培养体系的薄弱,便开始了一场宏大的“社会工程计算”。 他发起的CUSPEA计划,就是他设计出的最佳模型:输入端是精心选拔的915名中国顶尖学子,机制是把他们送往北美一流大学深造,输出端,则是整整一代科技栋梁,其中诞生了15位中外院士。 为了这个“计算”模型能跑起来,他初期自掏腰包,默默付出,他四处奔走,为北京的正负电子对撞机项目拉投资,被人戏称为“加速器推销员”。 他还偷偷把教学设备拆散,写上“教学用具”,隐去姓名,一件件邮寄回国,他不是在空谈爱国,他是在用一个工程师的严谨,一步步“计算”和搭建着中国科学的未来。 晚年的李政道,开始“计算”人生的终极价值,那枚金光闪闪的诺奖奖章,连同所有手稿和旧居,他一股脑全捐给了上海交通大学。他算得很清楚,这些东西放在自己手里是纪念品,传承下去才是真正的价值。 新冠疫情来袭,他把自己设立的“䇹政学者”奖学金直接转为抗疫物资,理由简单粗暴:“钞票是纸,人命是金。” 这是一道毫不犹豫的价值排序题,2014年,他从纽约搬到旧金山,和儿子李中清一家住在一起,他每天画着速写,画树、画鸟、画阳光,他觉得这些自然之美和物理规律是相通的。 2024年8月,他在旧金山走完了97年的人生旅程,他的临终心愿很简单:回家,和夫人秦惠䇹团聚。 11月,他的骨灰归葬苏州东山,与妻子合葬,追悼会上没有哀乐,放的是《梁祝》,这是他对自己一生情感的最终“计算”,答案是团圆。 回望一生,李政道始终在回答费米最初的那个问题,从计算太阳的温度,到计算国家的未来,再到计算生命的意义,他拒绝接受任何现成的答案。 费米那句“你这样是不行的”,成了他所有伟大“计算”的起点,驱动他用自己的大脑和双手,为自己,也为世界,演算出了一条无比璀璨的轨道。 信源:李政道与导师费米——华夏经纬网