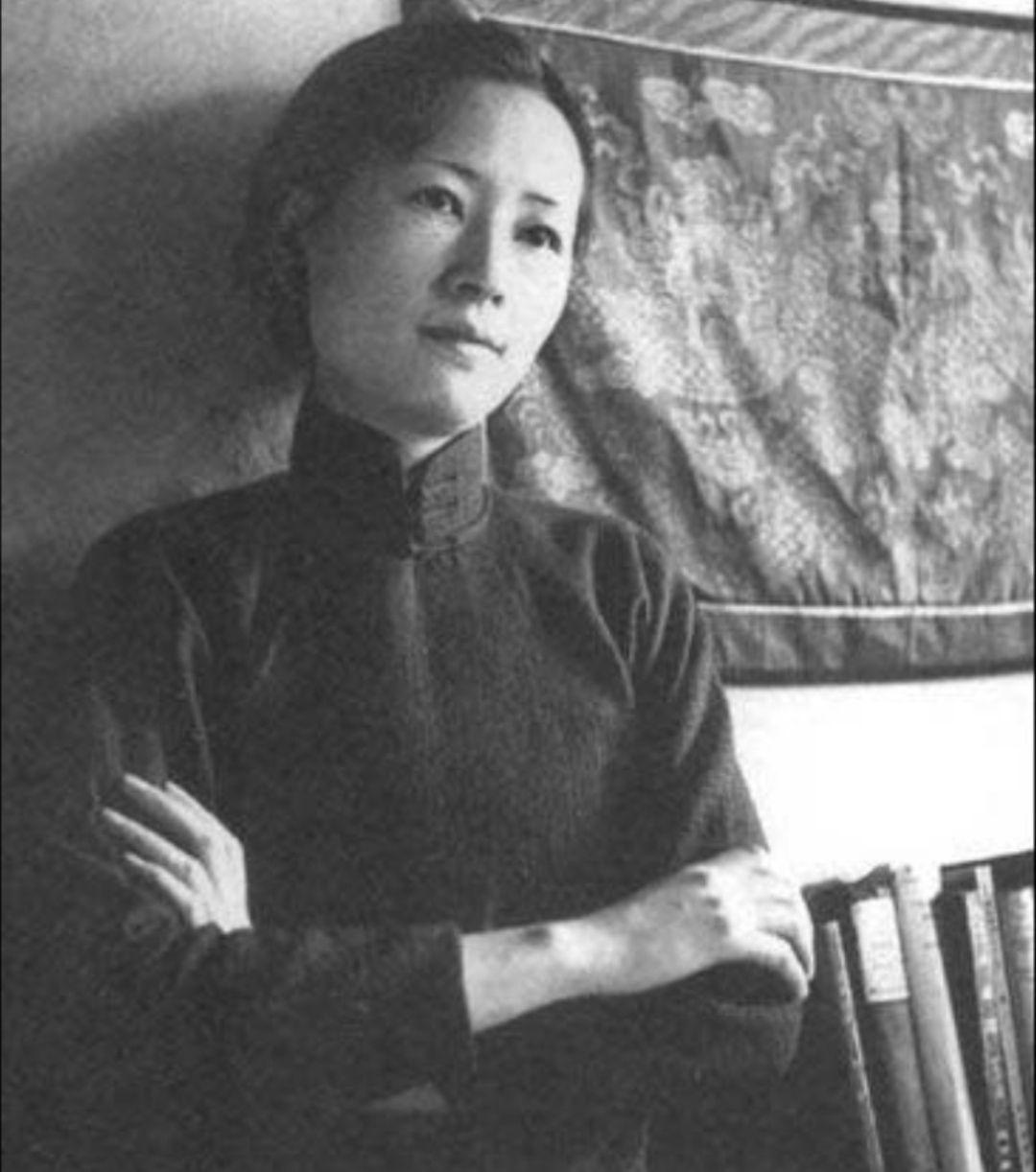

1953年,时任北京市副市长的吴晗,要拆除部分古建筑,林徽因强烈反对,吴晗说了一句:“你林氏低微,”没想到,林徽因拍桌而起:“我林氏满门忠烈,你算什么东西?” 1953年,北京的一场会议,差点改变了这座古都的命运。 会议室里,气氛僵得能掰出渣。 一边是手握城市改造大权的北京市副市长吴晗,另一边是体弱多病、却仍坚持出席的林徽因。 就在一阵激烈争论中,吴晗情绪失控,指着林徽因的鼻子吼出一句:“你林氏低微!” 林徽因脸色煞白,声音却冷得像刀:“我侯官林氏满门忠烈,你又算什么东西?” 空气顿时凝固,谁都没再敢出声。 没人想到,这场口角背后,竟关乎北京城数百年的文化命脉。 那是新中国刚成立后的第四年,百废待兴,城市改造迫在眉睫。 吴晗当时刚四十出头,满腔热血地要让北京焕然一新。 他手上堆满了文件,纺织部要地,拖拉机厂要地,住房、学校、医院,全都等着他拍板。 为了这些新生计划,他提出拆除部分城墙、牌楼、胡同,让位给现代化建设。 在他看来,这些老东西已经“拖了现代化的后腿”,保留的意义不大。 但林徽因却不这么看。 那段时间,她刚从五台山考察回来,带着厚厚的测绘资料和照片。 她知道,眼前这些“碍事”的砖瓦,很多都是元明清三代的遗存,里面藏着北京的脉络和中国古建筑的根。 她的身体已经很差,长期咳嗽,几乎每天都要靠药物支撑,但一听说要拆城墙,她还是坚持赶去参加会议。 那天,她穿着灰色的呢子外套,声音有点沙哑,却一句一句咬得清楚:“一个民族失去记忆,就等于割断自己的根。” 吴晗的逻辑是,要发展就得舍弃。 林徽因的信念是:没有文化的现代化,是空心的。 两人都不是错,只是站的位置不同。 会议开到最激烈的时候,吴晗拍桌子说:“伦敦、莫斯科都拆了旧墙,北京也要向前看。” 林徽因回怼:“巴黎没拆圣母院,照样成了世界的现代都市。” 她说完这句话后,把梁思成那张中轴线的手绘图摊在桌上,从永定门到钟鼓楼,每一笔都是他们夫妇用六年时间跑出来的。 她的手在发抖,但眼神坚定。 “这是北京的骨架,拆了它,北京就不再是北京。” 那一刻,会议室安静得只剩下笔尖的摩擦声。 吴晗看着她,似乎也被震住了,但他依旧倔强地说:“我只看现实,百姓要房子住。” 林徽因叹了口气,靠回椅背。她知道自己赢不了,但也不会退。 这场争论很快传到了上头,周恩来总理听完报告后,特意找了梁思成谈话。 梁思成拿出测绘图,详细解释了城墙、护城河、角楼的结构与价值。 周恩来总理沉默了很久,最后一句话定下基调: “工业可以往西郊建,老城墙要留一部分,这是文化的命脉。” 这句话,保住了北京的中轴线,也保住了后来的故宫、天坛、鼓楼。 但是,林徽因的身体从那年起每况愈下。 1955年春,她病重住进同仁医院,病房窗外是初开的玉兰花,她枕边仍放着建筑手稿和那本《营造法式》。 她最后一次对梁思成说:“一定要留下点给后人看看。” 4月1日,她永远离开了这个世界,年仅51岁。 梁思成亲自为她设计墓碑,上面刻着她亲手画的人民英雄纪念碑图案。 几年后,北京的改造仍在继续,永定门、安定门陆续拆除,但周恩来总理的指示让中轴线得以幸存。 吴晗也没有忘记那场会议。 1960年,他曾多次提到那次争论说:“林徽因虽然情绪激烈,但她是对的”。 晚年他写下《古都沧桑》,扉页上印着林徽因的手稿,算是对那段往事的一种纪念。 到了1980年代,北京再次启动城门重建。 考古人员在西直门地基里挖出一块石碑,上面刻着“林”字,那是当年林徽因监修的标志界碑。 后来永定门城楼得以重建,那道城砖上,还保留着当年的弹孔。 有人说,那是历史留给后人的警示:城市可以更新,但记忆不能被抹去。 回望这段往事,吴晗和林徽因并非是敌人,而是那个时代的两种执念:一个相信“建设”,一个捍卫“记忆”。 他们都想让北京更好,只是看法不同。 事实证明,若当年没有林徽因那一句:“北京要保留灵魂”。 今天我们可能看不到天安门对称的城楼、也看不到那些记录千年风霜的青砖。 一个城市的伟大,不在于它有多少高楼,而在于它能不能留下时间的痕迹。 现代化不是推倒重来,而是在旧砖之上,筑起新的高度。 就像林徽因生前说的那句话:“真正的建筑,不是盖起来的房子,而是人心里,对美的敬意。”