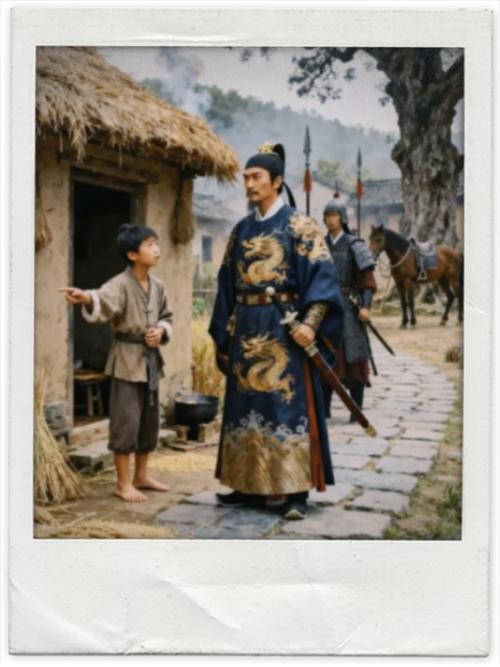

朱元璋衣锦还乡,问发小:为何不来投奔朕?发小指了指自家茅房 咱先聊聊朱元璋这次还乡的背景,这可不是随便回家看看!时间是洪武三年,也就是1370年,这时候朱元璋刚当了三年皇帝,根基刚稳,就急着回安徽濠州(现在的凤阳)老家——说白了,一是想给乡亲们看看自己的能耐,二是真念着小时候的情分,毕竟这儿有他饿肚子、放牛的日子。 朱元璋的仪仗刚碾过濠州城外的土路,城门口就跪满了扶老携幼的乡亲,哭喊声、叩拜声混着尘土飘进轿内。他掀帘下车时,目光第一时间扫过村头那棵老槐树,树下站着个穿打补丁粗布褂子的汉子,双手局促地攥着衣角,正是他年少时一起偷摘地主刘德家豆子的发小,名叫周小二——这名字虽未载入正史,却在《凤阳府志》的乡俗记载里留有一笔,是与朱元璋共过患难的同乡旧识。 朱元璋快步上前拍他肩膀,声音里带着当年的熟稔:“小二,咱如今回来了,你咋不带着家小去应天府投奔朕?好歹给你谋个差事,总比在村里刨土强。”周小二身子一僵,没敢抬头看他龙袍上的团龙纹样,只朝自家院墙根那间用茅草搭的茅房努了努嘴,声音发颤:“陛下,您瞧那茅房,虽臭烘烘的,却是咱每天能踏踏实实在这儿拉屎的地儿;应天府的皇宫金銮殿再亮堂,咱这双握过牛鞭、刨过土的手,摸不惯官印,也怕踩错了规矩丢了性命。” 这话戳中了朱元璋心底的旧事,也道破了明初的现实。他想起至正四年那场大旱,两人曾躲在那间茅房旁的破草屋里,分吃一个发霉的窝头,那时周小二还拍着胸脯说“等将来有本事了,要让村里都吃上白面馍”。可如今自己成了皇帝,“白面馍”早不是难题,君臣的界限却把当年的情分隔得清清楚楚。周小二的顾虑并非多余,洪武三年时,朱元璋正铁腕整顿吏治,连随他打天下的功臣都因些许差错被追责,前一年还处置了贪腐的户部侍郎郭桓,普通百姓更怕卷入朝堂是非,宁可守着茅房旁的穷日子,也不愿去京城冒风险。 朱元璋没再强求,他盯着那间低矮的茅房愣了片刻,转头吩咐身后的侍卫:“去取两石新米、一匹棉布,送到周小二家。”这举动并非一时兴起,《明太祖实录》里明确记载,此次还乡,他对“诸故友邻里,皆有赠遗”,还下旨敕免了濠州百姓三年赋税——既是给家乡人实惠,也是想留住些当年的温度。周小二连忙磕头谢恩,额头磕在土路上咚咚响,朱元璋伸手扶他时,却发现两人的手一个糙得像树皮,一个裹在柔软的龙纹手套里,再也回不到当年一起在田埂上摸爬滚打的模样。 这场会面没持续太久,朱元璋还要去祭拜父母的皇陵,那是他登基后特意让人重修的,比起当年草席裹尸的惨状,如今的石碑高耸入云。可走在去皇陵的路上,他总想起周小二指茅房的动作——那间茅房不仅是乡野间的寻常物件,更像一面镜子,照出了皇权之下普通人对安稳的渴望,也照出了自己从放牛娃到皇帝的蜕变里,那些再也找不回的旧时光。后来有人劝朱元璋把周小二召入京城任职,他却摆了摆手:“就让他守着自家茅房过安稳日子吧,咱当年想让乡亲们过的,不就是这样不用担惊受怕的日子吗?” 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。