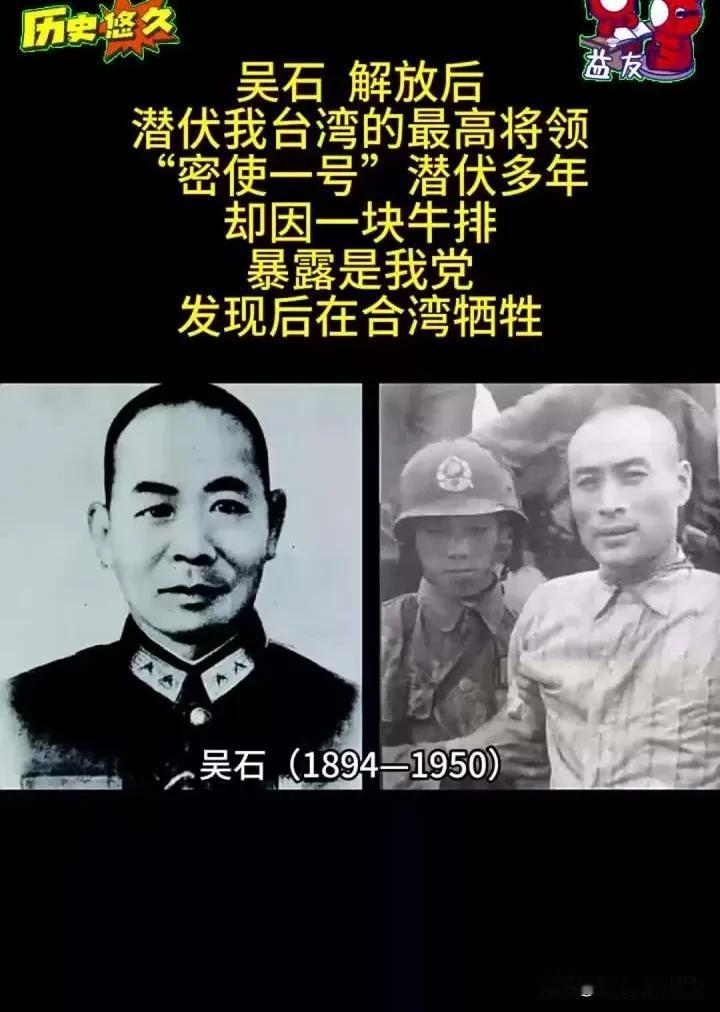

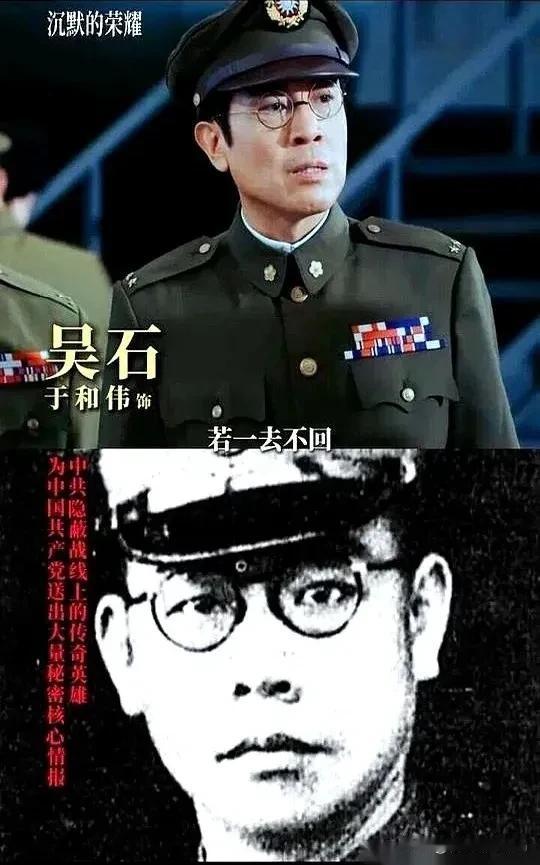

我一个台湾朋友,最近看完那部讲吴石的剧,人彻底懵了。 他说他从小受的教育,就是要把对岸当“敌人”的。可看着剧里那些人,为了一个他完全不理解的“信仰”,就那么笑着走向刑场,他整个人被震得说不出话。 他叫阿哲,在台北做设计,之前跟我聊历史,总拿着课本里的话反驳——课本里提吴石,只寥寥几句,说他是“泄露机密的叛徒”,连张照片都没有。 他以前从没多想,觉得“敌人”就该是这样的标签化形象,直到剧里看到吴石深夜在书房整理情报,台灯下反复核对地图坐标,偶尔停下来摸一摸抽屉里女儿的照片,他才突然反应过来:这个人不是课本里的“符号”,是个会想家人、会累、会怕的普通人。 那天晚上,他拉着我聊到凌晨。他说最戳他的是剧里的一个细节:吴石知道自己可能暴露,把最后一份情报缝在棉衣里交给同志时,对方问他“万一走不了怎么办”,他笑着说“走不了也没关系,总有人能走到头”。 阿哲说他以前听不懂“信仰”是什么,觉得那是喊口号的空话,可看到那个场景,他突然懂了——那些人不是不怕死,是有比死更重要的事,是盼着两岸能早点结束分裂,盼着所有中国人不用再隔着海峡相望。 他后来自己去查资料,翻到吴石在1949年写的家书,里面没提一句自己的危险,只跟妻子说“等解放了,咱们就回福州老家,带孩子看闽江的船”。 阿哲拿着手机给我看那段文字,声音有点发颤:“我爷爷也是福州人,小时候听他说过闽江的船,原来吴石想的,跟我爷爷当年盼的是一样的——就是回家,就是山河安稳。” 他这才发现,从小被灌输的“敌人”叙事里,藏着太多没说透的真相:那些为“信仰”牺牲的人,从来不是要跟台湾人为敌,是要跟分裂的局面为敌,是想让所有中国人都能不用再受战乱之苦。 阿哲还跟我讲,他去台北的历史书店找相关书籍,老板跟他说,以前很少有人问吴石的事,最近因为这部剧,来查资料的年轻人多了不少。 有次他看到一个老奶奶在翻吴石的传记,聊起来才知道,老奶奶的父亲当年跟吴石是同事,后来跟着去了台湾,临终前还念叨“吴先生是对的,咱们终究是一家人”。 这些细碎的故事,让阿哲慢慢明白,当年的“你死我活”,不是因为“中国人恨中国人”,是因为在那个特殊的历史节点,有人选择用自己的方式推动统一,有人被时代裹挟着站到了对立面,但骨子里的根,从来没断过。 他现在再跟台湾的朋友聊起这部剧,不再是之前的“懵”,而是会主动讲吴石的故事,讲那些书信里的家国情怀。有朋友跟他争论“课本不是这么说的”,他会拿出查到的史料说:“课本没说全,咱们得自己看清楚——那些人不怕死,不是为了‘打败谁’,是为了让咱们现在不用再隔着海峡说‘敌人’。” 他说他以前总觉得“统一”是个遥远的词,现在才懂,当年吴石他们追求的,就是让后代不用再问“为什么要你死我活”,就是让所有中国人都能安安稳稳地认祖归宗。 其实阿哲的困惑,也是很多两岸年轻人的困惑——被不同的历史叙事隔着,看不清彼此的根。可就像他在那些书信里看到的,当年的“信仰”从来不是对抗,是对家国的深情,是对团圆的渴望。 历史或许有过分裂的遗憾,但血脉里的联系断不了,那些为统一牺牲的人,早已把“一家人”的种子埋在了岁月里。如今我们慢慢拨开叙事的迷雾,看到的不是“敌人”,是曾经为同一个目标努力过的同胞。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

改个网名

在青岛,有条路,叫吴石

晓贺888 回复 10-23 18:35

还真是[点赞]

红色感叹号

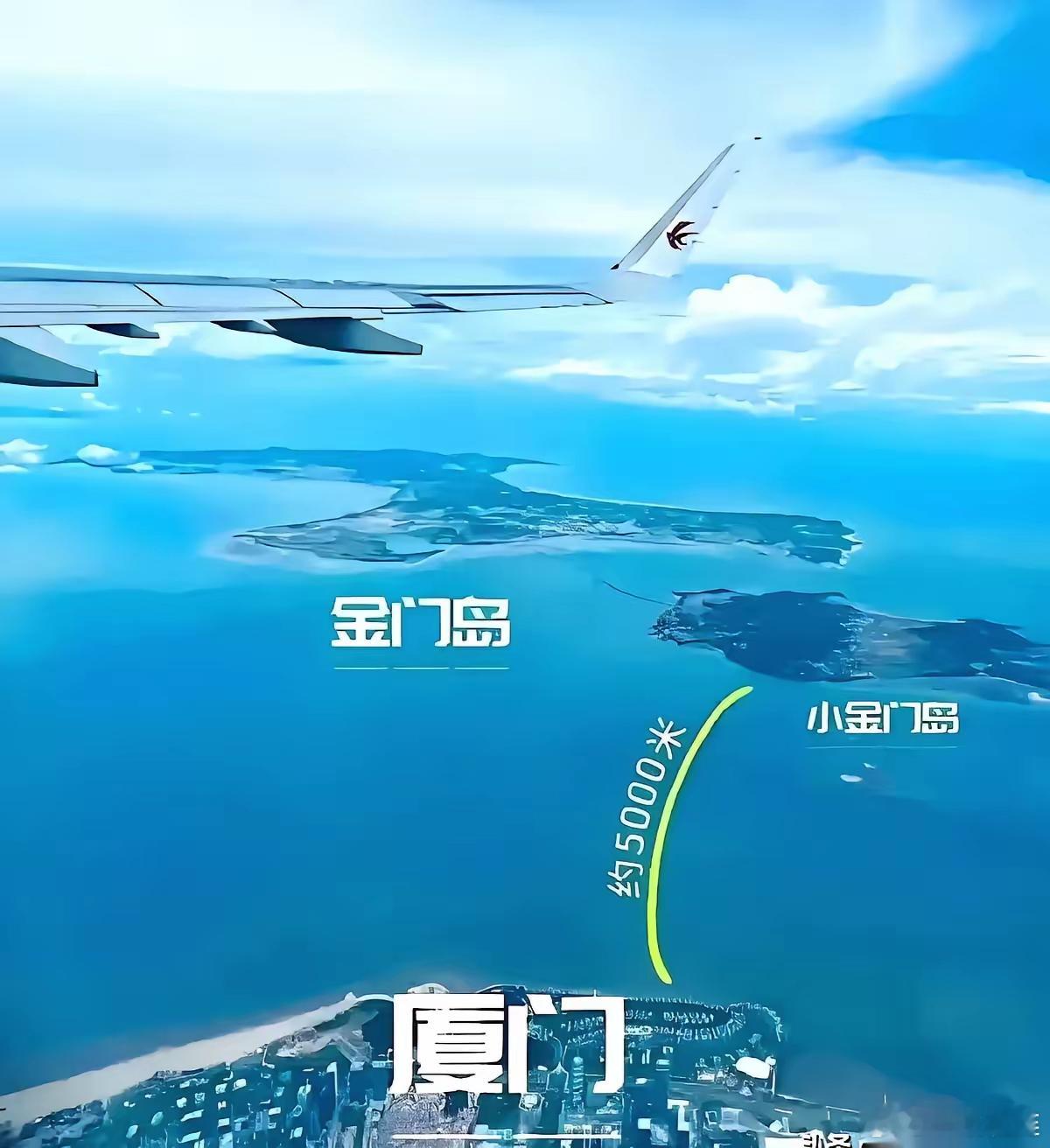

台湾啊台湾,离家太久了,该回归了,不然对不起牺牲的众多“吴石”

用户16xxx89

老照片右边的是聂曦吧

cqs2000 回复 10-23 15:12

是

海面

多年前看过吴石及朱枫和其他隐蔽战线先烈的事迹记实电视,此次电视剧一集都没看,只因再看会流泪……!。

用户11xxx43

比蛇还自私的光头不配一群神追随

恵风和畅

台湾有日本人和日据时代汉奸留下的后代,他们是台独的中坚人物

用户11xxx00 回复 10-23 23:56

大约700万

寄情山水

盼山河归一!

三生石

像是编的文章

爵哥 回复 10-23 20:12

[哭笑不得]……内宣文案。

三生石 回复 爵哥 10-23 20:50

自媒体引流的,算不上内宣

The

他更应该去查那夫妇是如何祸国殃民的。

大飞

第一张是吴石,第二张是夏曦,最后这张不知道