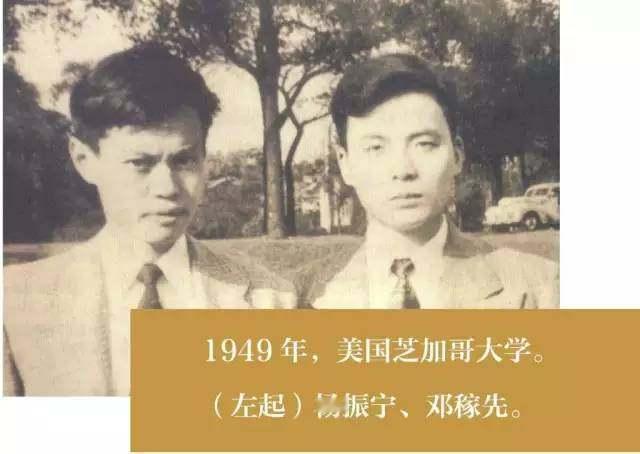

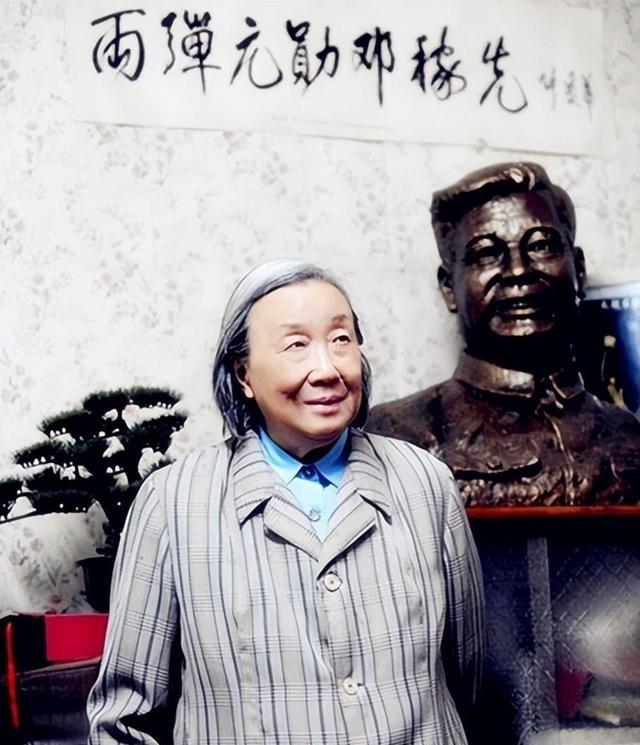

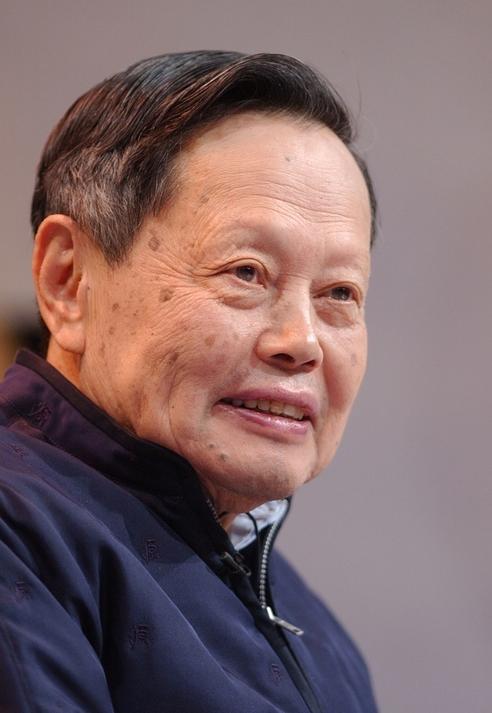

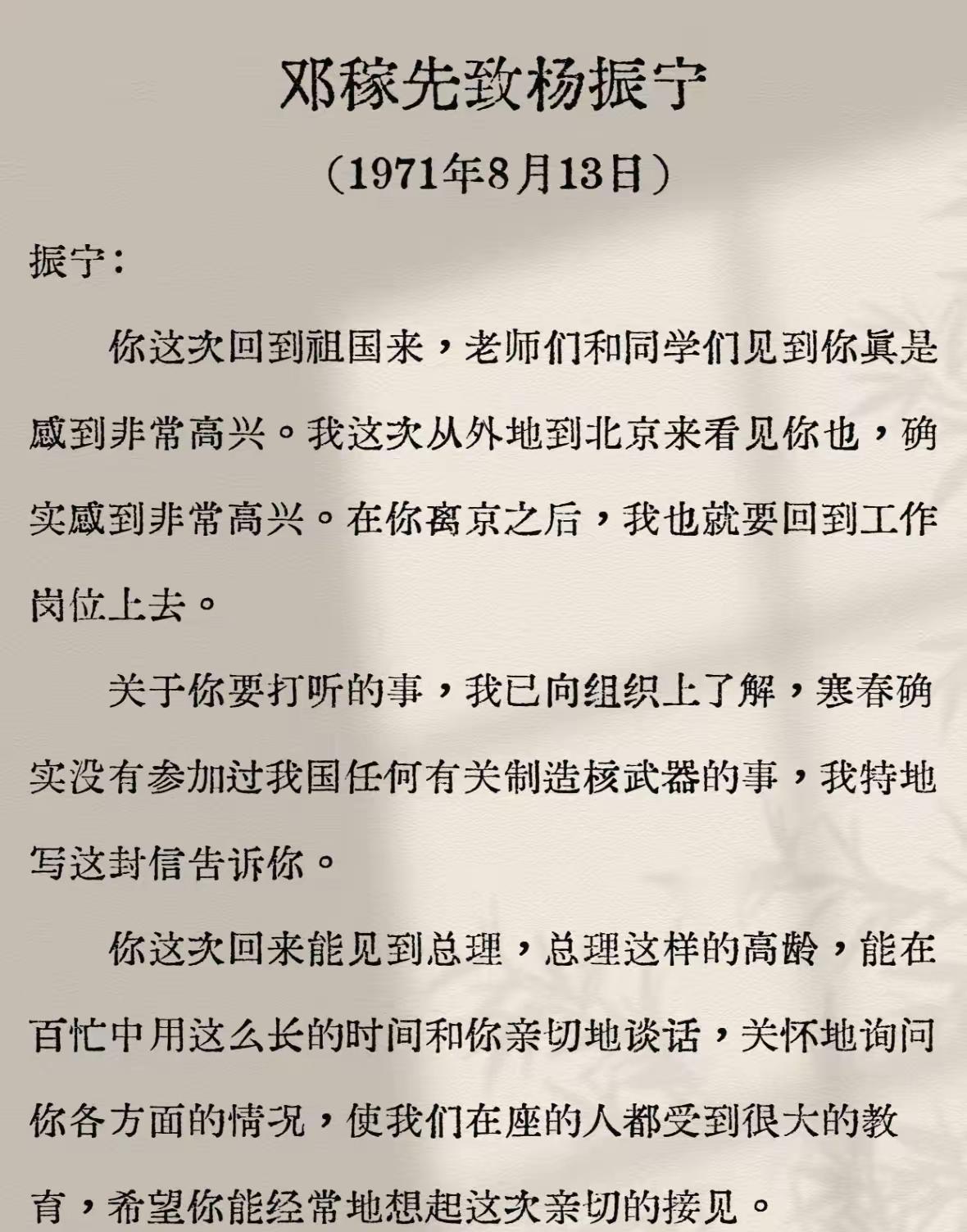

1986年,邓稼先在临终前提出想要在去看一眼天安门,可当他乘坐的轿车驶过天安门时,他忽然对一旁的妻子问道:“30年后,国家还会有人记得我吗?”[微风] 1986年盛夏,北京301医院病房里,邓稼先虚弱地望向窗外。这位刚做完第三次直肠癌手术的"两弹元勋",向妻子许鹿希提出最后心愿:"想去天安门看看国旗。" 邓稼先与天安门有很深的缘分。 1948年,邓稼先赴美留学前,常与北大同学在天安门前讨论救国理想。1950年获得博士学位后毅然归国,正是怀着在天安门下报效祖国的决心。1985年确诊癌症晚期时,他曾对警卫员说:"等病好了,要去天安门跑一圈。" 这个朴素愿望背后,是他对祖国象征的深厚情感。 当轿车最终驶过金水桥,他看到的不仅是建筑,更是自己为之奋斗一生的信仰图腾。 这位科学巨匠的担忧并非空穴来风,直到1986年6月,新华社才首次公开其"两弹元勋"身份,此前28年间连亲友都不知其所从事的工作。 在生命最后时刻,他仍忍着剧痛与于敏完成《中国核武器发展规划建议书》,临终前喃喃道:"不要让人家把我们落得太远……" 这种超越个人生死的忧患意识,正是那一代科学家最动人的精神品质。 1996年7月29日——邓稼先逝世十周年纪念日,中国宣布暂停核试验并签署《全面禁止核试验条约》。这种时间点的重合,仿佛是国家对这位科学家的无声致敬。 如今,他的事迹被编入教材,九院旧址成为教育基地,安徽教育出版社出版的《邓稼先文集》被全国图书馆珍藏。 邓稼先留下的不仅是科技遗产,更是一种精神范式。 他生前常对青年科技工作者说:"核武器事业是成千上万人努力的成果,我只能算其中一份子。"这种集体主义情怀,与当下某些争名逐利的学术风气形成鲜明对比。 在他位于海淀区的旧居里,水泥地面、白灰墙仍保持原样,书桌上的玻璃板下压着他手写的"淡泊明志"字条。 妻子许鹿希拒绝搬迁,她说:"家里一切保持稼先在时的模样,才能让人感受到真实的力量。" 与同期归国科学家相比,邓稼先的选择更显珍贵。 当杨振宁留在美国摘取诺贝尔奖时,他选择隐入荒漠;当有些人计较科研待遇时,他将原子弹和氢弹研制奖金共计20元悉数捐出。 这种价值取向,在当今人才全球流动的背景下依然具有启示意义,真正的科学家永远把祖国需要置于个人成就之上。 回望1986年那个夏日,天安门前的发问其实是一种时代隐喻。 当时中国正处于改革开放初期,商品经济大潮初现,邓稼先的忧虑某种程度上是对价值观变迁的敏锐感知。 但历史证明,真正的贡献不会被遗忘:2019年"最美奋斗者"评选中,他高票当选。 2020年发射的暗物质粒子探测卫星被命名为"稼先星"。 这些后续发展,恰是对他天安门前之问的最好回答。 但我们也不必神话邓稼先,在伟大的成就下,他也是一个普通人,爱看京剧时会到剧场门口"钓票",下馆子时精通等座技巧,辅导子女高考时连说法国微积分教材"真好"。 这些生动细节让科学巨匠的形象更加丰满,也启示后人,最伟大的事业往往由最真实的人完成。 当轿车最终消失在长安街的车流中,邓稼先留给世界的不仅有两弹功勋,更有一个关于生命价值的永恒答案,真正的铭记不需要喧嚣的颂歌,而是成为民族精神基因的一部分。 三十八年过去,如今每个途经天安门的人,都能在迎风飘扬的五星红旗上,看到当年那个问题如星辰般闪耀的回应。