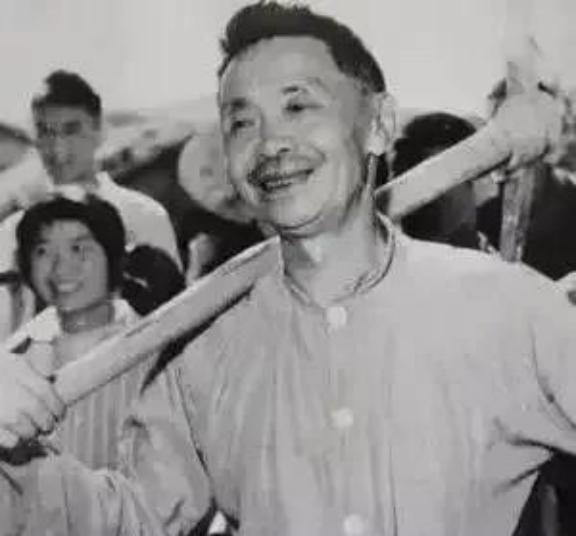

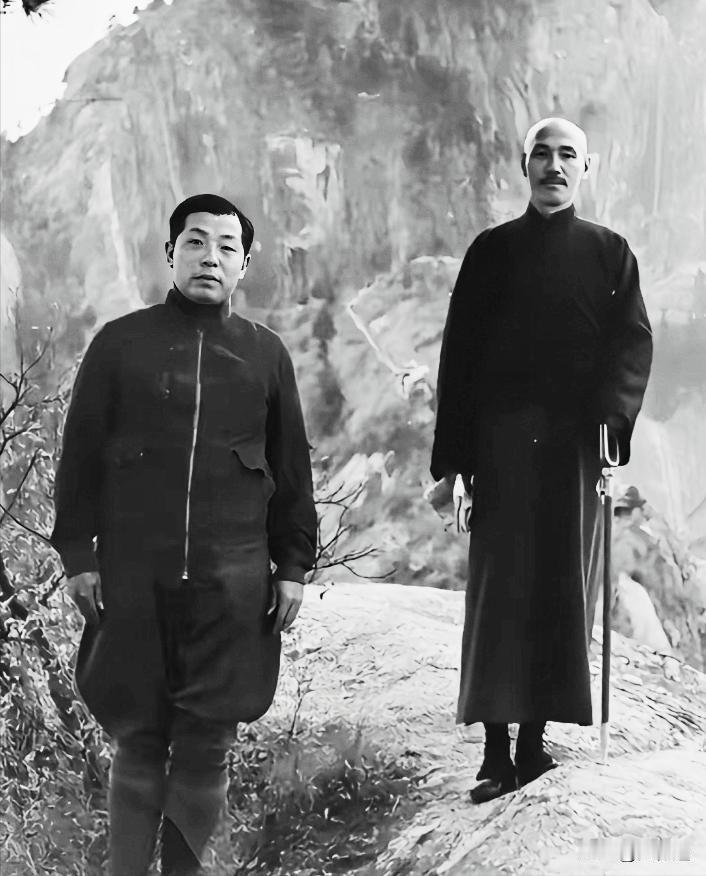

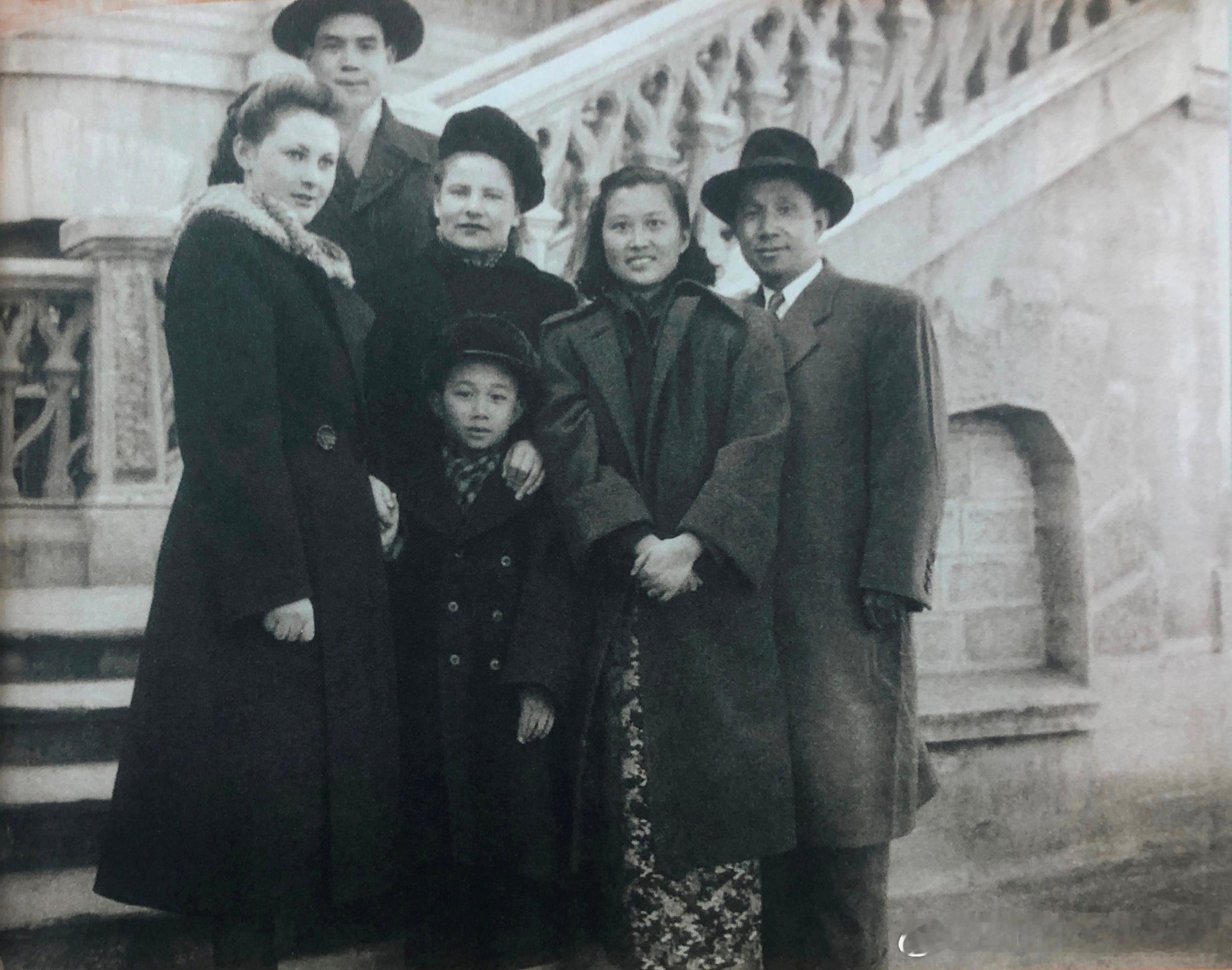

1957年,开国少将向中央申请:“我脑袋受过伤,不适合当官,想回家当农民!”中央无奈,只好同意他的请求,谁曾想他却给中央带来一个惊喜! 一位开国少将,战功卓著,却在盛年主动卸下军装,请求回乡务农。中央领导反复挽留,他坚持己见,最终获准。谁知这份看似退隐的决定,竟在乡野间开出别样花朵,带来意想不到的基层惊喜。这位将军的归田故事,究竟如何点亮一方水土? 甘祖昌这位江西莲花县的农家子弟,一生都和土地、党和人民紧紧相连。他1905年出生在坊楼镇沿背村,那里山多地少,日子过得紧巴巴。1926年,他加入农民协会,次年8月入党,1928年投身红军。从井冈山起步,他跟着部队打游击、分田地,亲身经历了土地革命的火热场面。 长征路上,甘祖昌随红军翻雪山、过草地,忍饥挨饿,咬牙坚持。抗日时期,他指挥游击战,组织群众支前。解放战争中,他率部攻城拔寨,为新中国成立立下汗马功劳。新中国成立后,他调到新疆军区后勤部,当上部长,管着部队的吃穿用度,每天忙着清点物资、调配军需。 可好景不长,1952年夏天,他坐吉普车去迪化,途中车翻河里,头部重创,旧脑震荡伤复发。从那以后,头痛耳鸣成了家常便饭,工作时常常眼前发黑。组织安排他疗养,他却总觉得国家正值用人之际,自己躺着不动,心里过不去。1955年授衔时,他获二级八一勋章、二级独立自由勋章、二级解放勋章,成了开国少将。可这份荣誉在他看来,越发沉重,因为身体已难堪大用。 授衔后,甘祖昌开始写报告,向组织申请辞职回乡务农。他在信里说,伤病影响工作,但双手还能干农活,愿为农村建设出力。第一份报告1956年递上去,领导劝他再想想;第二份还是没批。他不死心,1957年5月第三次写信,详细列出伤情,强调要回莲花县种地。报告石沉大海,他急了,直接找上视察新疆的总政治部副主任肖华。 肖华听完他的情况,皱眉说,祖昌同志,你得静养,专家说能活到60岁就不错了,农活更苦。甘祖昌摇头,说自己是农民儿子,土地才是根,得回去出力。肖华见他铁了心,只好点头同意。中央无奈,批了这个请求。1957年8月,甘祖昌带着妻子龚全珍和一家14口,从新疆坐火车南下。只带三个行李箱,却还装了八个大笼子:六头约克猪、十五对安哥拉兔、十五只来航鸡。这些是他在新疆试出的良种,打算带回家乡推广,给乡亲们增收。 火车到站,吉普车开进沿背村,乡亲们围上来。甘祖昌一落地,就说,从今起不当官了,大家一起当农民,共同致富。村里地多是冬水田,积水泛黄,亩产刚过百斤,乡亲们愁眉不展。他一看,就琢磨起改造法子,成立冬水田实验小组,带头挖地下排水沟。沟挖好,污水排走,土壤松透,稻子长得壮实。第一年,亩产就蹿到三百多斤,粮食多了,乡亲们脸上笑开了花。 这事儿传开,中国科学院江西分院派人来考察,聘甘祖昌当研究员。他没飘起来,继续埋头干。水利是农业命脉,他知道旱涝保收得靠水库。1958年起,他捐出工资大半,带头修浆山水库。四年工夫,水库成,渠水流进田里,全乡粮食产量翻一番。光用水灌地可惜,他又组织建发电站、水泥厂,莲花县从此用上电灯,夜里亮堂堂,乡亲们纺纱织布都方便了。 甘祖昌的劲头没停,29年里,他领着大家建三座水库、二十五公里渠道、四座水电站、三条公路、十二座桥梁。村桥塌了,他卖家当凑钱修好,孩子上学再不冒险。工资每月三百多,他省吃俭用,衣服打补丁,烟斗没嘴儿,全捐给农业买肥料。国家派医生每月查体,他让医生先给村里腿瘸的孩子看,自己宁愿吃普通药,省下开支。 江西农业科学院请他去讲课,他去,分享冬水田改造经验,学生们记在本上,回去一试灵。中央听说这些,派人核实,惊喜坏了:这位将军没闲着,反倒在基层创出实绩,当起农业骨干。谁想得到,辞官回乡的决定,竟给组织添了这么大惊喜。他的事儿,成了老党员的标杆,告诉大家,哪里需要哪里就去,党的事业无小事。 甘祖昌的贡献不光是数字,莲花县从穷山沟变沃土,乡亲们吃饱穿暖,日子红火起来。他和龚全珍夫妇,省下八千多工资,全投进建设。1986年3月28日,甘祖昌在莲花县病逝,享年81岁。沿背村万人送行,哭声震山谷。他的墓和龚全珍并排,望着家乡的良田、水渠、公路,诉说着对党的忠诚。 回看甘祖昌的一生,从红军战士到开国少将,再到将军农民,他始终把个人融进集体,初心不改。这份精神,在今天乡村振兴大潮中,还在闪光。中央当初的“无奈”同意,换来基层的丰硕成果,证明了老一辈革命家的担当。甘祖昌用实际行动,诠释了为人民服务的宗旨,让人敬佩。