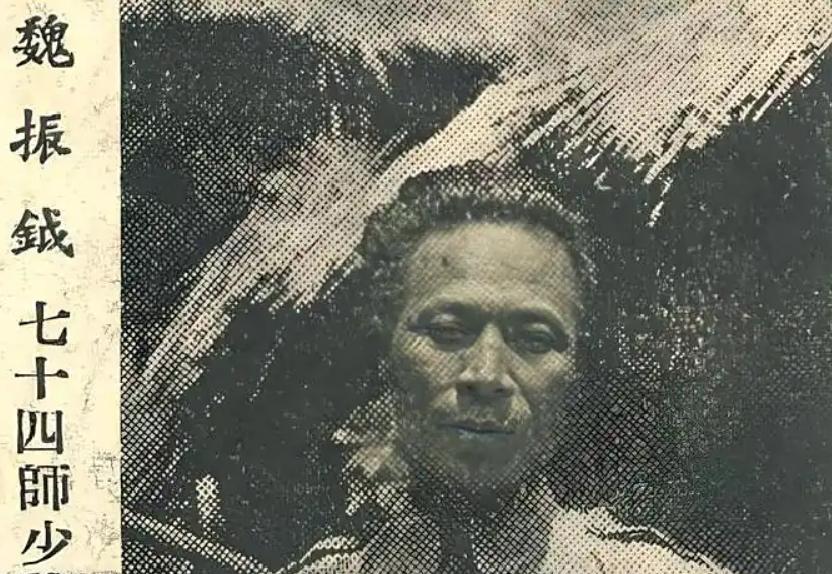

1948年,国军的一名伙夫和大部队走散了,被解放军拦下。解放军看他年纪大,便发了2块银元让他回家,谁知这个伙夫,竟是国军军长! 烟尘滚滚,黄土地上飘着硝烟味。一个背着破布口袋的中年男人,脚上满是泥巴,衣领磨出毛边,步子有些沉。前方路口竖着简易木牌,写着“解放区”。 几名解放军战士在那设卡,检查路人。男人放下包,神色平静。检查的战士瞥了他几眼,看出是个年纪大的伙夫模样,身上连一件军装都没有,只剩沾油的旧围裙。 战士随手掏出两枚银元递过去,语气干脆,让他早点回乡。风吹过尘土,银元在掌心里发亮。没人想到,这个“伙夫”,曾经指挥十几万大军。 那时战线在收拢,国军的阵地逐步崩解。各处联络混乱,电台噪音一阵接一阵。这名“伙夫”原是国军的军长,部队溃散后被卷进难民群中。 一路东躲西藏,换下军装,扯下肩章,连军靴都丢在路边。沿途的村庄早被烧空,炊烟稀薄。解放军封锁线在推进,每个路口都有人值守。 装作平民成了唯一的办法。肩上的责任已化作灰烬,只剩疲惫与茫然。路上的每一步都踩在命运边缘。 封锁线前,解放军的纪律严格。对老弱、民夫一律甄别登记。检查的战士年轻,刚参加部队不久,心思单纯。面对衣衫褴褛的老人,他心里生出怜意。 那两枚银元是慰问款,发给返乡民众的。男人点头接下,嘴角一抖,背起包,朝西北方向走去。风声掠过,他没有回头。身后的哨兵看着他渐渐远去,脚印一行行陷入黄土。没人知道,一段战场传奇就这样被掩进尘埃。 几天后,战局结束。缴获的文件和俘虏名单逐渐整理。审讯处送来情报,说某军军长失踪,下落不明。档案里只有一句话:“战后未归。”参谋部调阅报告,对比前线口供。 有人回忆,见过军长换上伙夫衣服混入人群,也有人说他被解放军俘虏后假称炊事员。线索纷乱,没有定论。直到战后数年,一位退伍干部在整理旧文稿时提到:“有位伙夫,被放行时拿到两枚银元,形貌似某军长。”一句话像火星,引出无数猜测。 解放军的战史档案中,确实记载过甄别放行制度。对散兵、勤杂、平民,一律教育释放,不滥捕、不误伤。那年部队行军紧,部队主力在追击,沿线留下大量难民与败兵。 前线指挥要求“分清敌我,严守纪律”。对老人、儿童、挑夫,一律给路费遣返。那两枚银元的故事,正符合当时规定。真实与巧合交织,让这段插曲显得尤为生动。它展现了纪律的力量,也显露了命运的荒诞。 关于这位“军长”的真实身份,各方说法不一。有人指向华东战区,有人认为出自中原。不同的地方志提到过“某军高级将领失踪”,记录都语焉不详。 国军旧部在回忆录里提及,一名军长在撤退途中失联,部属再没见过。解放军档案则无“俘虏”记载。两边资料像平行线,始终没有交点。 后来几位战史研究者查阅文件,认为此人可能确实化名逃脱,战后隐居乡间。也有人推测,他在回乡途中遇险,只留下传说。 战火散尽,岁月更替。银元早已退出流通,故事却一再被提起。许多老兵谈起这段往事,总会摇头感叹:命运真会开玩笑。 一个指挥千军的将领,在历史的转弯处成了普通伙夫。权力与地位一夜蒸发,只剩平凡身份被放行。那一刻,没有阶级差别,没有军功勋章,只有一个疲惫的人,提着口袋,走向茫茫乡路。 西北的风常年干烈,路边的黄沙能掩掉所有脚印。那年春末,土地松软,脚下的印迹几天就被风刮平。村口的老人偶尔提到,有个陌生人经过,问路向东。 模样瘦高,背影孤独。没有人知道他从哪来,也没人知道他去哪。或许他真的走回故乡,或许在途中沉入河岸。那些银元,或许藏在衣袋底,或许留给路边的孩子。没人能确证,一切只剩故事。 后来有人把这段传为“战场奇遇”。历史学者审慎看待,称其“待核实”。战史研究更关注制度的严谨与士兵的克制——发两枚银元,不是偶然,而是纪律使然。 解放军的政策强调“宽待俘虏、体恤民众”,许多类似放行案例都有档可查。正因如此,这个传说才更具象征意义。它说明人性在战争中并未消失,反而在灰烬中闪烁微光。 故事的真相或许永远无从验证。档案里没有名字,历史书也未留下编号。只剩一句话流传:“伙夫拿着银元走了,那人其实是军长。 ”一场战争留下万千尘封故事,这一幕只是其中微小一片。风沙里,脚步声早已远去。黄土地沉默,时间像砂砾,埋下不确定的谜。