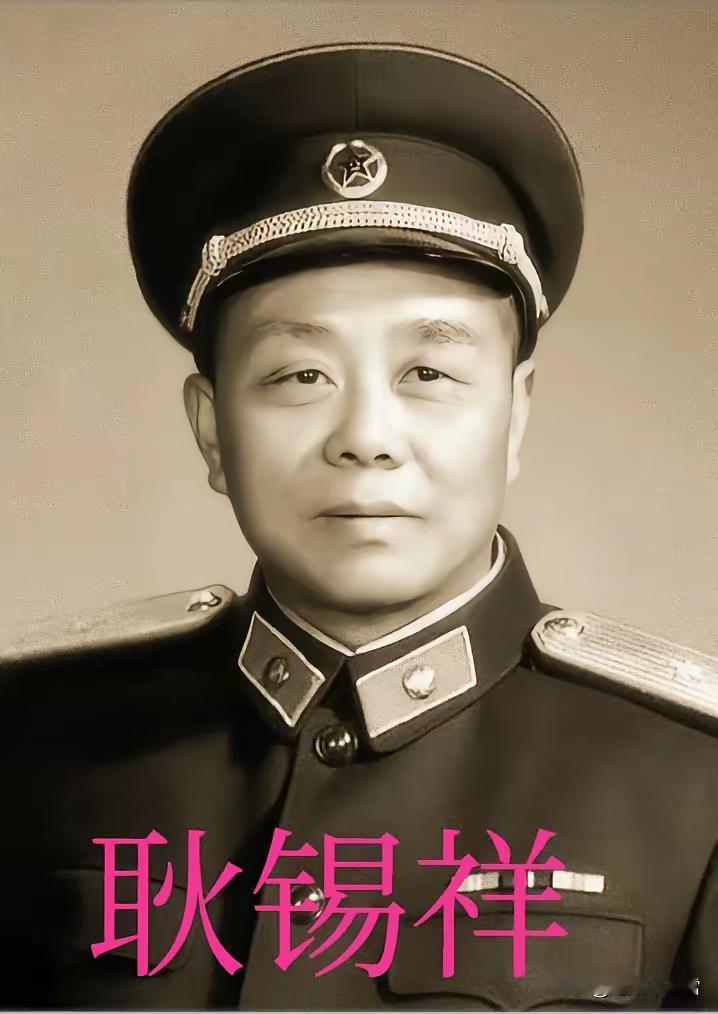

1937年,一老乡给西路军电台台长耿锡祥做了一碗面条。耿锡祥狼吞虎咽时无意中一抬头,发现老乡神情不对。他心中一惊,放下碗就跑 耿锡祥后来在回忆里提过,那天的面条是杂面做的,混着点干萝卜丝,飘着几滴油星——在1937年河西走廊的寒冬里,这已经是老乡能拿出来的最好东西。他前一夜刚从马家军的搜捕圈里钻出来,电台设备早就埋在了沙窝里,身上只剩一个缝在棉袄夹层里的小布包,里面是密码本和记着战友联络点的纸条。那时候他已经两天没正经吃东西了,面条刚进嘴,烫得他直吸气,可手还攥着棉袄角,生怕布包露出来。 他是真没力气多想,直到抬眼看见老乡。那老乡是个五十来岁的庄稼人,刚才端面条出来时还笑着说“娃子快吃,暖暖心”,这会儿却蹲在门槛上,手在膝盖上搓来搓去,眼神总往院门外瞟,说话也没了底气,问一句“娃子从哪来”,声音细得像蚊子叫。耿锡祥的心“咯噔”一下,不是怀疑老乡坏,是这半个多月的逃亡路,早把他的警觉磨成了本能。 他把筷子往桌上一拍,半碗面汤晃出来,烫得手指发麻也顾不上。棉袄里的布包像块烧红的炭,隔着棉花往肉里烙。院门外风卷着沙粒砸在门板上,“啪啪”响得像是枪托敲门。老乡没拦他,只是叹了口气,那声气儿像破了的风箱,带着河西走廊特有的干涩。后来耿锡祥才知道,那天早上马家军的便衣已经进了村,挨家挨户问“有没有见个穿破棉袄的南方口音男人”,答错一句,儿子就得被拉去当“向导”,说白了是人肉沙包。 他翻出后墙时,听见屋里老乡扯着嗓子喊“人跑西头了!”——是给追兵指了条反方向。这一嗓子救了他,也差点害死老乡自己。便衣踹门进来,枪管子顶着老乡脑门,老头儿哆嗦着指西边,被一枪托砸在地上,牙崩了两颗。耿锡祥躲在干渠里,嘴啃着泥,手里死死掐着棉袄夹层,指节冻得发白。他后来说,那一刻他第一次明白“人民”俩字怎么写——不是课本上的方块,是掺着血沫子、带着牙缝风声的吆喝。 电台台长当惯了,他脑子里立刻把“面条—眼神—院门”剪成三格胶片,循环播放:第一格热气蒸腾,第二格眼神飘忽,第三格门缝透出土黄色军装。剪辑完成, instinct 比思维快,跑!这一跑,把河西走廊的戈壁跑成了心电图,高高低低全是生死波段。后来他把这段写进回忆录,却死活不肯提那碗面的味儿,只说“吃着像锯末”,有人猜他是怕一回味就想起老乡那口血牙。 我去年去临泽县采访,找到老乡的孙子,小伙子开了个快递站,屋里挂着爷爷遗像,缺了俩门牙,笑得豁亮。他说爷爷临终前念叨:“那娃子吃面时烫得直跳脚,跟我家羊羔被热水烫了一样,我一看就心软。”可心软归心软,爷爷还是把追兵引西边去了,因为“马家军不是人,是真吃人”。孙子递给我一瓶矿泉水,瓶身上印着“源自祁连山雪水”,我灌了一口,冰得牙根发酸,忽然想起耿锡祥回忆录里那句“雪水是咸的,混着血和土”——原来记忆真会循环,只是换了包装。 有人把这事拍成短视频,配字幕“老乡一碗面救下红军电台台长”,弹幕飘过“神助攻”“锦鲤老乡”。我看得直皱眉,把“神”字抠掉,剩下的才是人间:一个饿得眼冒金星的男人,一个怕得牙关打颤的老农,在枪口下完成了一次没有排练的接力。没有BGM,没有慢动作,只有半碗剩面渐渐坨成糨糊,和门板上被枪托砸出的凹坑。你把他们供上神坛,反而把那份哆嗦给抹平了,好像不哆嗦就能成圣——可圣人不会饿,也不会怕,正是饿和怕才衬出“选择”俩字有多沉。 耿锡祥活到了解放后,八十年代重回河西,找到那个院子,老乡已去世多年。他在门槛上坐了半天,临走把收音机留在炕头——那是他亲手装的,旋钮刻着一道红线,频率正好是当年埋电台的波段。收音机现在还在县纪念馆里,塑料壳裂了缝,像老人笑开的豁牙。讲解员小姑娘说“它还能响”,我试了下,只有沙沙的电流声,像1937年冬天的风,卷着沙粒,卷着杂面味,卷着一声“娃子快吃”,久久不散。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。