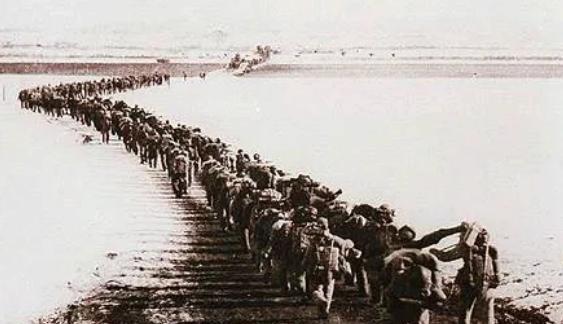

美国前国务卿基辛格在生命最后阶段,面对镜头再次掷地有声:“抗美援朝那一战,美国集结了‘联合国军’,依旧没能阻挡中国志愿军的势如破竹。中国是最大的赢家——但美国,却不是最大的输家!” 基辛格对朝鲜战争的看法,主要来自他的书《论中国》。他认为这场战争对中国来说是个转折点。新中国刚成立不久,就敢介入,志愿军入朝后改变了整个战局。美国当时拉起联合国军,16个国家凑兵力,装备先进,麦克阿瑟指挥下从仁川登陆,一度打到鸭绿江边。但志愿军靠机动战术和顽强作战,发动多次战役,把联合国军推回三八线。基辛格说,中国通过这场仗,不仅保住了朝鲜北部,还在国际上站稳脚跟,证明了自己的实力。这让中国从一个弱国变成亚洲强国,积累了外交底气,为后来发展打下基础。他觉得中国是最大受益者,因为战争提升了中国的战略地位。 不过,基辛格强调,美国不是最大输家。美国投入巨大,死了几万人,花了上百亿军费,声誉也受损。但从长远看,美国挡住了共产主义南下,维持了亚太平衡。战争结束后,美国继续主导西方阵营,冷战中占上风。相比之下,他指出苏联才是真倒霉。斯大林当初怂恿金日成开战,还劝中国出兵,本想借机牵制美国。可结果呢?中国出兵后,中苏关系开始裂痕,中国觉得苏联支援不够,战争消耗让苏联内部压力增大。基辛格在书中写到,斯大林的算盘打错了,这场仗加剧了中苏分歧,后来甚至闹到公开对抗。苏联想制衡美国,却把自己推向孤立。 回顾战争进程,1950年6月朝鲜人民军南下,很快就占了韩国大片土地。美国反应快,杜鲁门下令支援,联合国通过决议组建联军。麦克阿瑟带队仁川登陆,反转战局,10月攻占平壤。中国见势不妙,志愿军10月入朝,彭德怀指挥下发起云山战役和清川江战斗。志愿军装备差,但夜战和近战强,硬是把美军打退。长津湖一仗,美陆战师在严寒中撤退,志愿军付出代价但收复失地。1951年,志愿军第五次战役虽没全胜,但稳住阵脚。停战谈判拖了两年,1953年签协定,边界回三八线。基辛格分析,这对中国是战略胜利,不是平局。 基辛格的观点接地气,他不光看军事,还看政治影响。中国通过战争,增强了民族凝聚力,军事实力得到检验。新中国成立才一年多,就敢和世界头号强国硬碰硬,这在历史上少见。战争后,中国外交更活跃,参加日内瓦会议,扩大朋友圈。经济上,战时动员推动工业起步,虽然代价大,但为五六十年代发展积攒经验。基辛格说,中国从这场仗中学到战略坚持的重要性,不再被动挨打。相比美国,苏联的损失更隐形,它想当老大,却让中国独立意识觉醒,中苏同盟从蜜月期转向矛盾。 美国在战争中犯了些错误,基辛格承认。麦克阿瑟太激进,想扩大战火到中国本土,结果被杜鲁门撤职。联合国军火力猛,但地形和气候不熟,志愿军利用山地打游击,消耗美军补给。基辛格在回忆中提到,美国低估了中国决心,以为志愿军不会大规模介入。结果,中国出兵后,战局逆转,美军从进攻转防御。停战后,美国反思政策,开始注重亚洲盟友体系,像韩日基地网。这让美国在冷战中稳住脚跟,没让共产阵营全盘扩张。基辛格觉得,美国的“胜利”有限,但没到输家地步。