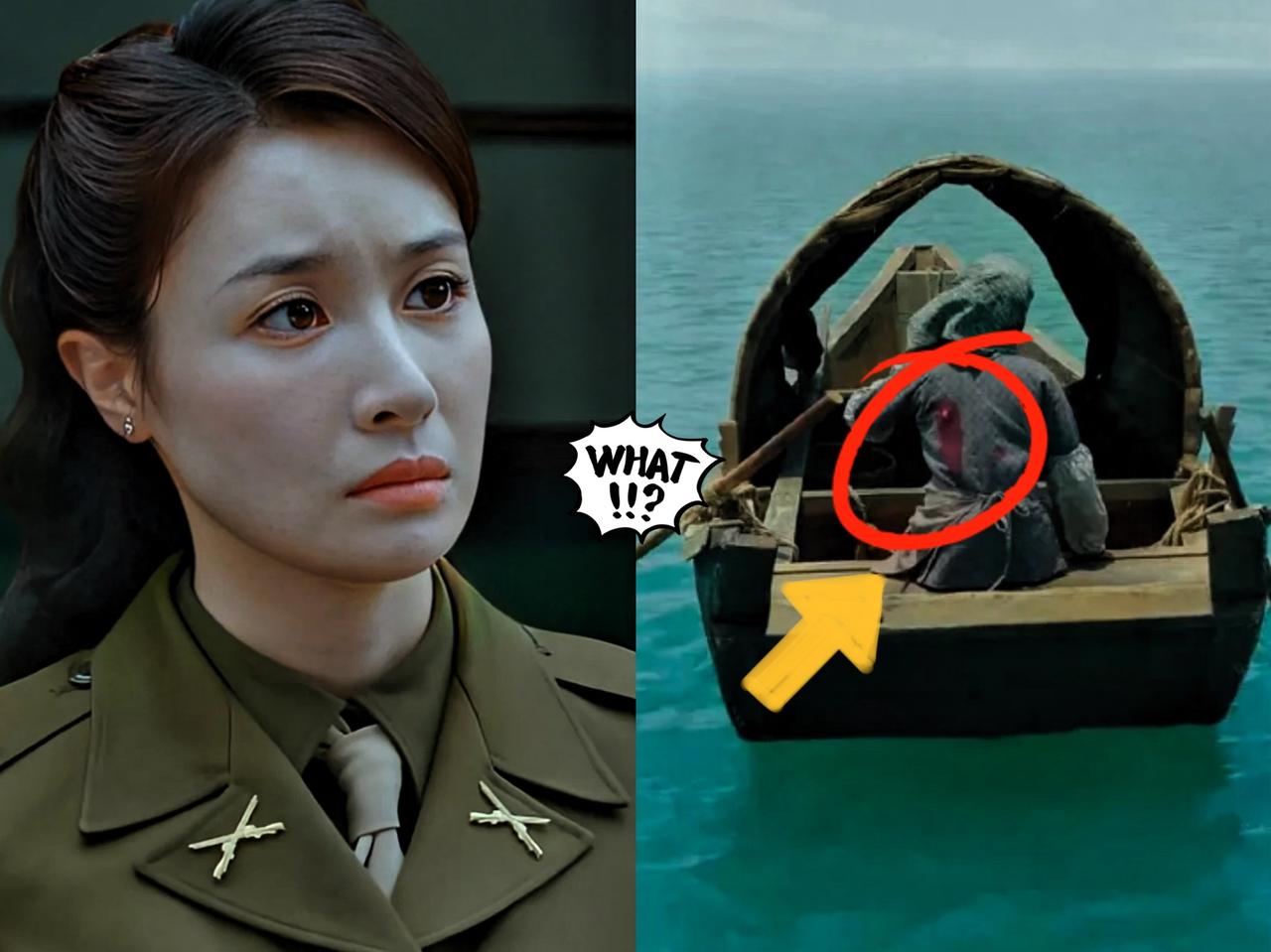

《沉默的荣耀》39集看完了,导演给了一个虚构的美好的、有点苍白的光明结局,黎晴没有牺牲,把情报送了出去,在病房里望着窗外,改回原名林晴,舟山解放。 导演太了解观众的心理了,早知的吴石将军等四名烈士遭严刑拷打、在台北马场町一起就义的场面并没有出现,蔡孝乾叛变地下党1000多人被枪杀的场面也没有出现。我们期待的悲壮就义场景被隐去了,取而代之的是黎晴中枪逃亡获救,在病床上改回“林晴”的结局。 那段真实的历史被静音处理,银幕上只留下光明的尾巴。 那扇窗外,是四位烈士永远没看到的黎明。 1950年6月10日下午4点30分,台北马场町刑场,吴石将军吟诵着他在狱中所作的“凭将一掬丹心在,泉下差堪对我翁”从容赴死。与他一起倒下的,还有朱枫、陈宝仓和聂曦。 吴石,这位保定军校的“状元”,国民党国防部参谋次长,实际是中共在台湾最高级别的“潜伏者”,代号“密使一号”。刑场照片里的他,脖子上缠着麻绳,目光沉静,不是胆怯,不是挣扎,是清醒地走完最后一段路。 真实的历史从不会温柔待人。朱枫就义时身中七枪,高呼“中国共产党万岁”。聂曦上校临刑前依旧昂首挺胸,双目蔑视敌人。陈宝仓将军——这位在抗战中遭日机轰炸受伤200多处没有阵亡的将军——面对枪口没有丝毫慌乱。 而剧中的黎晴,原型人物恐怕永远无法如此幸运。 导演给我们的不是历史,是历史的止痛药。 《沉默的荣耀》大结局中,黎晴中枪后带情报逃亡,最终在医院醒来,将名字改回林晴。这一笔改名,可不是随便换个名字那么简单。一方面是为了安全,毕竟之前的身份已经暴露;另一方面,这也是她的“重新开始”——战友们(东海小组)都牺牲了,她得带着大家的信念继续走下去。 这让我想起吴石将军临刑前与妻子王碧奎的最后一次见面。王碧奎带来凤梨酥,特务们把点心全部捏碎,担心里面藏东西。吴石把对家人的保护做到了极致,早已预见自己的结局。 真实的历史中,从没有黎晴的幸运。 吴石被捕后,在狱中“看不出什么表情,可以说是相当镇定”。国民党当局也承认,“对吴石的侦讯是最困难的事”,“他总是带着‘好心’来替别人洗刷”。 朱枫刚被捕时就试图吞金自尽,以牺牲保全组织,连国民党也感慨“此种维护重要工作,不惜牺牲个人生命之纪律与精神,诚有可取法之处”。 我们为何承受不了真实的重压? 或许导演明白,观众已经受不了更多疼痛。看着聂曦与妻子高秀美诀别,把女儿照片紧紧攥在手中;听着吴石嘱咐妻子“好好照顾孩子们”——这些细微处的情感已经撕裂过我们的心。 于是大结局里,给了黎晴活下去的机会,给了我们一个喘息的出口。 黎晴的“复活”,成了连接历史与当下的桥梁。她带着烈士们的梦想,走进了他们没能看到的未来。她是编剧对历史的温柔改写,是对四位烈士未竟心愿的象征性完成。 但这份温柔,代价是对历史分量的消解。 历史的重量,从来不在宏大的叙事里,而在个人的痛感中。 周恩来总理在弥留之际,曾叮嘱身边人:“千万要记住,不要忘记台湾的老朋友……”其中提到的,就是已经牺牲的吴石将军。 吴石就义后,国民党保密局搜查他的住所,在清理这位“国防部参谋次长”的个人家产时,仅查出一根四两重的金条,特工不禁感慨:“这么大的官,太不值得了!” 2000年,吴石子女将他和妻子的遗骸奉回大陆,安葬于京郊福田公墓。他的墓志铭上写着:“才学渊博,文武兼通,任事忠慎勤清,爱国爱民,两袖清风,慈善助人……胜利后反对内战,致力于全国解放统一大业,功垂千秋”。 而《沉默的荣耀》结局的改编,实则是将历史的悲剧性转化为一种可被接受的伤感。 我们明知历史的真相,却依然为这个虚构的结局流泪。 因为我们都希望,至少有那么一个“黎晴”,替他们看到了解放的舟山,替他们迎来了曙光,替他们活了下去。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。