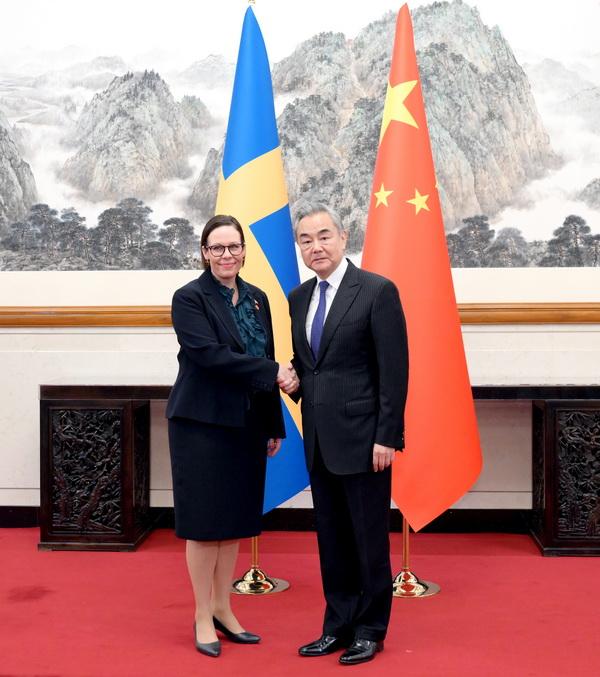

瑞典外长要求中国释放桂敏海,中方明确表态。10月16日,中国外长王毅在北京会见了瑞典外交大臣斯蒂纳加德,原本这场会面为中瑞关系的改善提供了很好的契机。然而,瑞典外长在会晤结束后,仍然不合时宜的提到了一起旧事,粗暴干涉了中国司法主权。 当瑞典外交大臣斯蒂纳加德10月16日踏入北京外交会客厅时,这场暌违16年的中瑞高层对话本应成为修复双边关系的转折点。 可谁也没想到,会晤结束后瑞典方面突然抛出的“桂敏海议题”,让原本缓和的氛围陡然生变——这位外长在联合记者会上公开要求中方释放桂敏海,瞬间将舆论焦点拉回七年前那场跨越中欧的司法博弈。 桂敏海案的复杂性远超表面。这位1964年出生于宁波的商人,1996年加入瑞典国籍后的人生轨迹充满戏剧性。2003年他因醉酒驾车撞死女大学生被判缓刑两年,缓刑期间竟冒用他人身份证件潜逃境外。 直到2015年,或许是对故土的眷恋,或许是意识到逃避终非长久之计,他选择回国自首并完成两年实刑。 但真正的风波在2018年1月20日爆发:当他在两名瑞典外交官陪同下,携带涉密文件从宁波前往北京时被警方拦截,后因涉嫌为境外非法提供国家秘密罪被刑拘。这场抓捕行动的时机与方式,让瑞典方面感到措手不及。 瑞典对这起案件的关注从2016年就开始发酵。当时瑞典驻华使馆多次以“领事探视”为由接触桂敏海,甚至在其刑满释放后,通过领事人员向其提供多套“返瑞方案”。 其中最引人注目的是以治疗“渐冻症”为由安排潜逃的计划,但宁波三甲医院的诊断证明显示,桂敏海的手部肌肉萎缩实为颈椎病所致,所谓“渐冻症”不过是瑞典方面制造的舆论陷阱。 更耐人寻味的是,2018年国际出版家协会拟向其颁发“伏尔泰奖”时,桂敏海本人公开拒绝,直言“不想成为政治棋子”。这个细节暴露出,某些势力试图将个人案件升级为政治议题的企图,连当事人本身都不买账。 面对瑞典方面的持续施压,中国外交部的应对展现出大国定力。2018年事件爆发后,外交部发言人耿爽连续三天召开记者会,用详实的法律条文和案件事实说明:“桂敏海案必须依照中国法律处理”。 这种不卑不亢的态度背后,是中国司法体系日益完善的硬实力支撑。宁波市中级人民法院2020年对桂敏海的终审判决,完整呈现了从立案到审判的全链条证据链,让任何试图干预司法的行为都失去了法理依据。 在2025年的这场高层会晤中,中方的战略智慧体现得淋漓尽致。王毅外长一方面重申“1950年瑞典就承认中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府”的历史事实,另一方面又提出“中瑞应坚持伙伴定位”的现实建议。 这种既尊重历史又面向未来的表述,与瑞典外长“一个中国政策”与“司法干预”并行的矛盾表述形成鲜明对比。 更值得玩味的是,中方在会晤中同时宣布对瑞典公民实施免签政策,并邀请瑞方参与“一带一路”绿色发展项目,用实际行动展现合作诚意。 这场风波折射出的,是新兴大国与传统欧洲国家间的认知差异。当瑞典方面执着于“人权议题”时,中国正通过实际案例重塑国际规则。 2025年全球妇女峰会期间,中方宣布的应对气候变化国家自主贡献方案获得广泛赞誉;在数字经济领域,中瑞企业联合研发的5G+工业互联网平台已在欧洲多国落地。 这些成就背后,是超过149个国家参与“一带一路”建设的现实支撑,更是中国与世界深度融合的生动写照。 王毅外长在会晤中提出的“三个坚持”颇具深意:坚持伙伴定位而非对手定位,坚持合作基调大于分歧基调,坚持用发展眼光看待双边关系。这种战略定力,在瑞典外长抛出敏感议题时显得尤为珍贵。 正如中方在桂敏海案中展现的那样——既依法保障当事人诉讼权利,又坚决抵制外部势力干涉,这种平衡艺术正是大国风范的精髓所在。 它告诉我们,真正的负责任大国不是靠施压他人来彰显存在,而是通过坚守原则、推动合作来赢得尊重。 那么问题来了:在全球化遭遇逆流的今天,大国间该如何平衡司法独立与外交关系?当某些势力试图将个人案件政治化时,国际社会又该建立怎样的规则来防止这种滥用?欢迎在评论区留下你的见解。