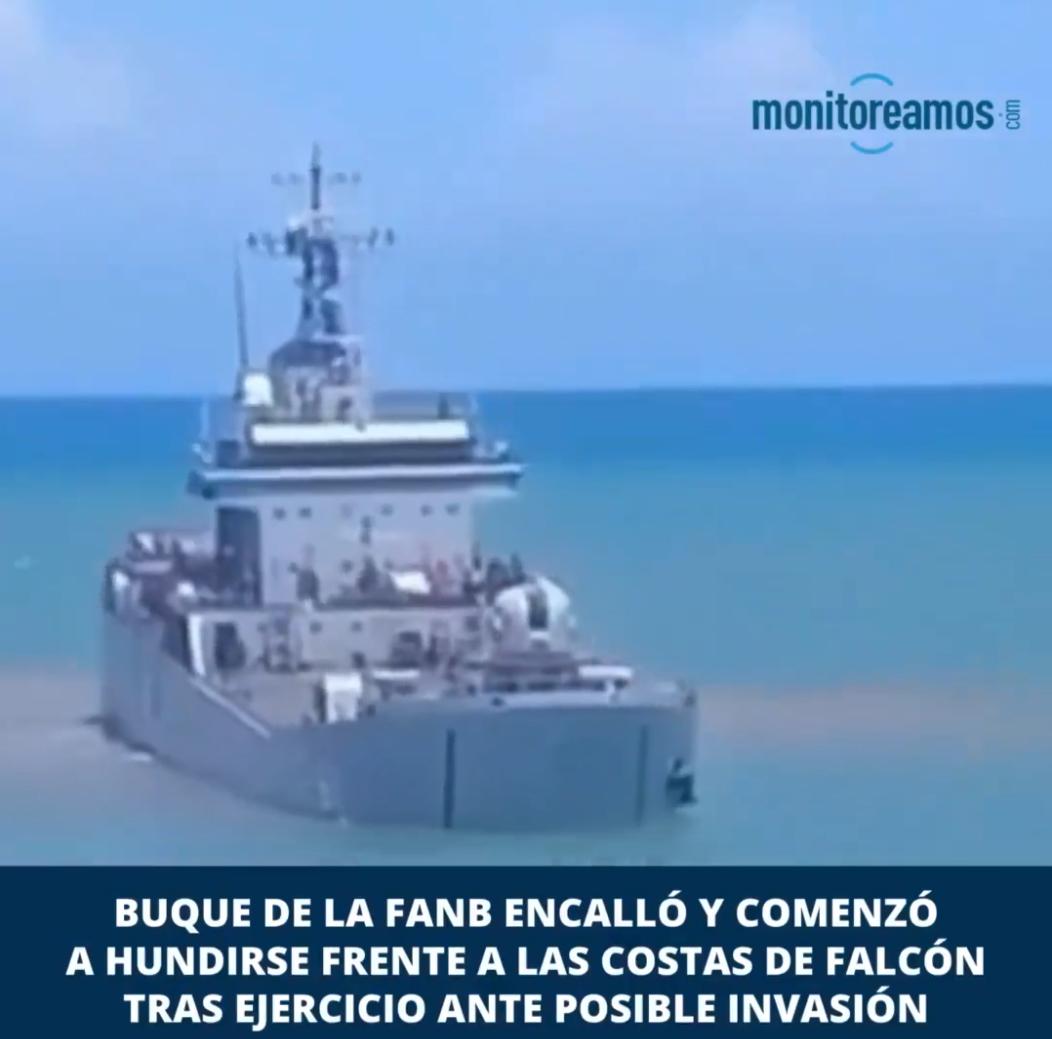

加勒比海的"战略秀场":B-52轰炸机与委内瑞拉近空对峙的台前幕后 2025年10月15日,三架涂着"山姆大叔"骷髅头标志的B-52H战略轰炸机划破加勒比海云层。这些翼展达56米的"空中巨兽",在距离委内瑞拉海岸仅120公里的空域盘旋两小时,机腹下挂载的AGM-158远程巡航导弹清晰可见。这场被美军称为"禁毒行动"的飞行,实则是冷战后最危险的大国博弈之一。 一、"同温层堡垒"的威慑密码 B-52H的每一次起降都充满象征意义。这款1955年首飞的战略轰炸机,虽已服役70年,却仍是美军"三位一体"核威慑的关键一环。其3500公里的作战半径、27吨的载弹量,以及可携带核巡航导弹的能力,使其成为"移动的核武库"。此次选择B-52而非更隐形的B-21,正是美军刻意释放的信号——要让委内瑞拉防空雷达清清楚楚"看个明白"。 飞行路线的选择同样耐人寻味。三架轰炸机始终在委内瑞拉迈克蒂亚飞行情报区边缘徘徊,这个覆盖加勒比海西部的空域,是委内瑞拉首都加拉加斯的空中门户。当B-52的雷达波扫过加拉加斯国际机场时,地面塔台的警报声此起彼伏,防空导弹阵地的伪装网被迅速掀开。 二、多维威慑的立体棋局 美军的威慑远不止空中力量。在加勒比海深处,密歇根号导弹核潜艇正潜伏在150米深水区,16枚"三叉戟"导弹直指委内瑞拉内陆目标。波多黎各罗斯福路基地的F-35战斗机群,则像狼群般在周边空域游弋。这种"战略轰炸机+隐形战机+核潜艇"的组合,构成了美军典型的"穿透性制空"战术。 政治层面的施压同步展开。就在轰炸机返航途中,特朗普总统在白宫玫瑰园宣称:"我们已授权中情局在委内瑞拉采取致命行动。"这一表态让局势瞬间升级——中情局上一次在拉美开展类似行动,还是1980年代针对尼加拉瓜桑地诺政府的"低烈度战争"。 三、委内瑞拉的"刺猬战术" 面对美军挑衅,委内瑞拉的反应堪称教科书级。空军两架F-16战机紧急升空,以近乎危险的距离掠过B-52机翼,飞行员甚至能看清美军机身上的"巴克斯代尔空军基地"徽章。这种"贴身拦截"战术,既展示了防御决心,又避免了擦枪走火。 地面上,马杜罗政府启动"独立计划200",将15万预备役军人部署到沿海地区。在奥里诺科河三角洲,俄军顾问正在调试"棱堡"反舰导弹系统,这些射程300公里的超音速导弹,足以封锁加勒比海主要航道。更致命的是,委内瑞拉从伊朗引进的"努尔"反舰导弹已完成部署,其射程覆盖美军可能登陆的所有滩头。 四、灰色地带的新战争形态 这场危机与1962年古巴导弹危机形成诡异呼应。当年美苏在加勒比海部署导弹,今天则是网络战、无人机、代理人冲突的混合博弈。当美军MQ-9无人机掠过加拉加斯上空时,委内瑞拉黑客正试图入侵美国南方司令部网络;当美国宣布制裁委内瑞拉石油公司时,委方则抛售200吨黄金储备,引发国际金价波动。 这种"不战不和"的状态,催生出独特的"威慑经济学"。美国通过展示武力推高国际油价,委内瑞拉则通过石油走私维持财政。数据显示,2025年委石油日产量虽降至120万桶,但通过黑市交易,实际出口量仍达85万桶,每桶价格比国际市场低25美元。 五、危机背后的战略误判 双方的强硬姿态掩盖着深刻的战略误判。美国认为,通过军事威慑可迫使马杜罗政府下台,却忽视了委内瑞拉军队的凝聚力——军官团中70%出身贫困家庭,对美式民主缺乏认同。而委内瑞拉则高估了俄罗斯的支持力度,克里姆林宫虽提供军事顾问,但明确表示"不会为委内瑞拉打第三次世界大战"。 更危险的是,危机正从传统安全领域向非传统领域蔓延。美国网络司令部已启动"加勒比盾牌"行动,对委内瑞拉电网实施"逻辑炸弹"攻击;委内瑞拉则通过古巴向美国输出"医疗外交",在佛罗里达州建立了5家免费诊所,影响超过10万拉美裔选民。 六、危机的临界点与破局点 当前局势已进入"威慑疲劳期"。美国B-52每月保持2-3次抵近飞行,委内瑞拉F-16的拦截次数也从初期的100%降至65%。这种"你来我往"的对抗,正在消磨双方的战略耐心。但破局的关键可能不在军事领域——当国际油价突破100美元/桶,美国页岩油企业将重启增产,这将削弱制裁效果;而如果委内瑞拉成功开发奥里诺科重油带,其石油产量有望在2028年恢复至300万桶/日。 在加拉加斯街头,市民们依然在停电时点燃蜡烛,在加油站前耐心排队。这场危机的真正受害者,始终是普通民众。当战略轰炸机的阴影掠过城市上空,当防空警报成为日常生活的背景音,加勒比海的和平,显得如此脆弱而珍贵。 您认为这场危机将如何收场?欢迎在评论区分享您的看法。 委内瑞拉战局