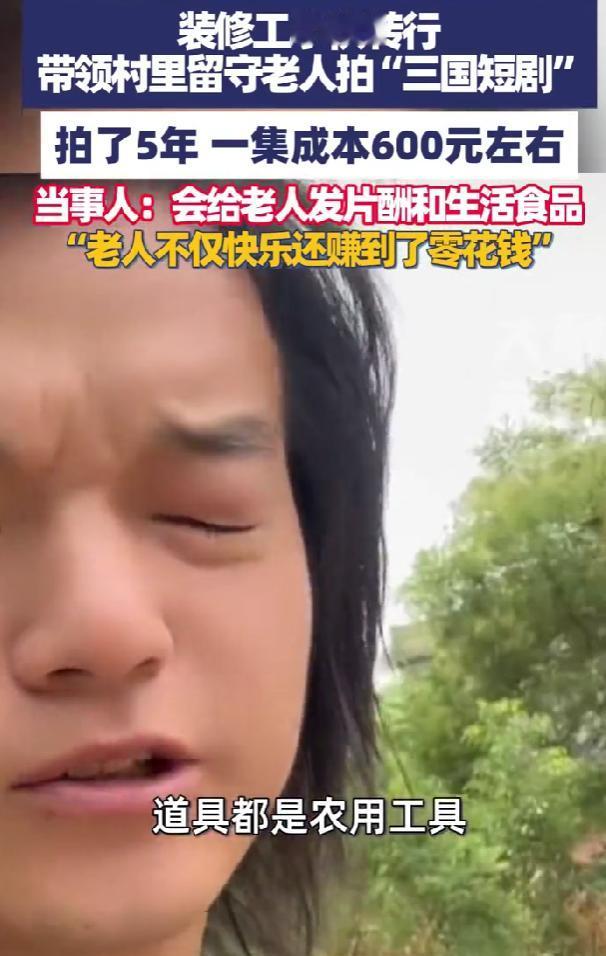

安徽,35岁男子原本是个装修工,但是他有个导演梦,于是辞职回农村,带村里的留守老人拍戏。日薪30到50块,再发点鸡鱼肉蛋当福利。 咱安徽阜阳的乡下,最近有个事儿传得挺暖,主角是 35 岁的鲍小光,这小伙子以前在城里干装修,手里的瓦刀、卷尺耍得熟练,日子过得也算稳当,每天有活干,月底能拿工钱,按说该知足了,可鲍小光心里头,一直揣着个没说出口的念想,他想当导演想拍点自己喜欢的东西。 其实这念头不是一天两天了,他打小就爱看《三国演义》,书翻得卷了边电视剧也反复看,总琢磨着要是能把这些故事用自己的方式拍出来该多好。 以前干装修的时候忙完活歇着,他就掏出手机刷别人拍的短视频,越看心里越痒,总觉得 “我也能试试”,后来实在按捺不住,干脆咬咬牙辞了城里的装修工作,收拾东西回了老家村子,他想在自己熟悉的土地上,圆这个藏了多年的导演梦。 回村后鲍小光第一件事就是找演员,他没去外面找专业的,就盯着村里的留守老人,这些老人大多单独住着,儿女在外打工,平时除了种种菜、喂喂鸡,也没别的事儿,日子过得挺单调。 一开始他去跟老人们说 “想请你们拍戏”,老人们还犯嘀咕,有的说 “我这老胳膊老腿的,哪会演戏啊”,有的怕他是开玩笑,鲍小光就耐着性子跟他们聊,说不用背复杂的台词,也不用做难动作,就是一起演演老辈人熟悉的故事,还能跟老伙计们一起热闹热闹。 老人们听着觉得新鲜,就试着来了几个,后来一看真挺有意思,来的人越来越多,最后凑了二十多个,平均年龄都快 70 岁了,鲍小光干脆给这个小团队起了个名儿,叫 “夕阳红剧组”。 拍戏的条件确实不宽裕,鲍小光没多少启动资金,全靠自己以前干装修攒的钱,拍摄设备就一部普通手机,道具更是 “就地取材”,家里的锅盖洗干净了,举起来就是古代的盾牌,村民的电瓶车停在那儿,拍骑马的戏时,老人们坐在上面,镜头一拉,看着就像骑在战马上,连地里用的粪勺,刷亮了都能当兵器用。 戏服也没花钱买,是村里的裁缝用大家捐的旧布料改的,针脚不算特别整齐,但穿在老人们身上,倒有股子接地气的劲儿。 鲍小光还特别懂老人们,知道他们记不住复杂的古文台词,就把剧本全改成了阜阳本地话,还加了不少生活里的话,比如拍打仗的戏,“将军” 喊一句 “打赢了咱就回家收麦子去”,老人们念着顺口,演起来也自然,看的人也觉得亲切忍不住想笑。 更让人觉得贴心的是,鲍小光从不委屈老人们,他知道老人们年纪大怕出意外,就给每个参演的老人都买了意外伤害保险,只要天冷或者下雨,绝对不安排拍摄,就怕老人们冻着、淋着生病。 拍摄时间也掐得准,每天最多拍四个小时,都是选在上午或者下午凉快的时候,绝对不耽误老人们回家喂猪、浇菜,也不影响他们休息。 至于报酬虽然不多,但鲍小光从不含糊,每个老人每天能拿到 30 到 50 块钱的 “片酬”,逢年过节或者拍得顺利了,他还会给大家发福利,有时候是几斤新鲜的鸡鱼肉蛋,有时候是洗衣粉、肥皂这些日用品。 老人们拿着钱和东西,嘴上总念叨:“小光这孩子实在,跟着他拍戏,不光能挣点零花钱,还能跟老伙计们一起说说笑笑,比在家闷着强多了。” 鲍小光自己呢,一个人扛下了不少活,既是导演,要教老人们怎么演,又是编剧要改剧本,还是摄影师,拿着手机找角度拍。 一开始家里人也不理解,说他放着好好的装修不干,回村 “瞎折腾”,但看着他每天忙得有劲头,看着老人们笑得开心,家里人后来也慢慢支持他了。 他们拍的那些短剧传到网上后,不少人都喜欢,说这是 “全网成本最低的大片”,其实大家喜欢的,不只是那些简陋却有趣的道具,更是那份藏在镜头里的真诚,一个年轻人圆了自己的导演梦,一群老人的生活多了盼头,这份互相成全的温暖,比什么都打动人。 (信息来源:大象新闻——安徽阜阳装修工小伙转行,带领村里留守老人拍“三国短剧”,一集的成本600元左右,会给老人发片酬和生活食品,当事人称:“老人不仅快乐还赚到了零花钱”)