【辉瑞称美制药离不开中国,孙玉良:特朗普关税政策不得“美心”】

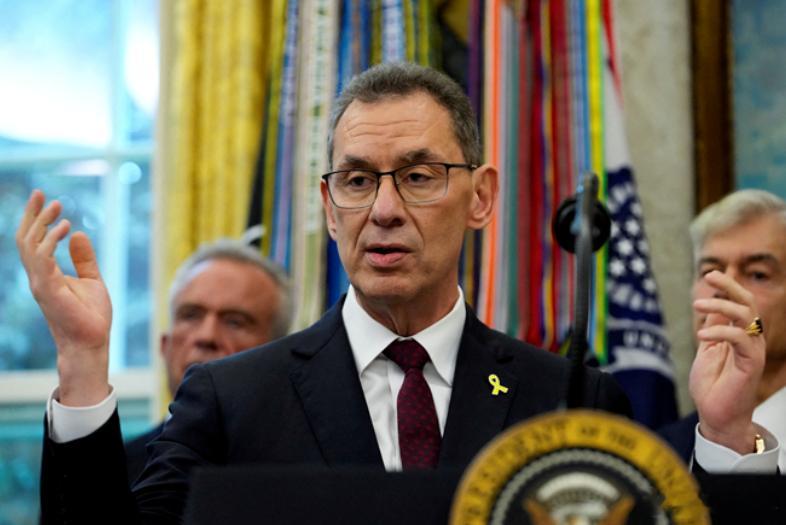

美国制药巨头辉瑞的董事长兼CEO艾伯乐在美中关系全国委员会的发言,让不少观察者为之一振。他直截了当地说,美国制药业必须与中国合作。这句话在当前美中贸易紧张、关税风波不断的背景下,无疑显得格外尖锐,却又极具现实意义。

艾伯乐提到,中国在生物制药领域的速度、成本控制和规模,正在重塑全球竞争格局。速度意味着研发周期缩短、市场响应迅速;成本控制意味着生产效率和价格优势;规模则意味着产能和覆盖面让人难以忽视。这三个因素叠加,足以让全球制药行业重新审视自身布局。美国企业再也不能以以往那种单打独斗、闭门造车的思路去面对全球市场,尤其是当中国的生产能力和研发速度已成为世界级竞争力时。

正是在这样的背景下,美国政府的关税政策显得格外讽刺。自10月1日起,美国对包括药品在内的进口商品加征高达100%的关税,意图迫使制造业“回流”,让美国消费者买到更便宜、更本土的药品。可现实却很骨感:制药业谈“回流”,为时尚早。政策不明、成本压力上升、全球供应链依赖中国和印度原料的现实,让所谓“回流”成为一种空谈。更令人担忧的是,关税不仅没能降低成本,反而可能推高美国国内药品价格,增加通胀压力。

辉瑞CEO的发言不只是一个企业家的坦言,更像是一针现实的清醒剂。贸易政策可以喊得响亮,但产业规律和市场逻辑无法被行政命令完全替代。制药业的全球化特性决定了,任何试图孤立中国市场、切断供应链的举动,最终都会落在企业与消费者的肩上。美国关税政策的理想很美好,现实却让人哭笑不得。企业仍然要依赖中国的研发、生产和原材料供应,中国在全球医药链条中的角色,无可替代。

从另一个角度看,艾伯乐的发言也透露出中美产业合作的潜在价值。美国企业看到了中国市场的速度和规模优势,同时也意识到,在创新药品研发、疫苗生产以及生物医药前沿技术方面,中国的参与是必需的。贸易摩擦之下,产业逻辑仍在推动合作。美国政府或许希望通过政策干预改变格局,但企业家们更关注市场、效率和长期利益。商业逻辑往往比政治更具穿透力。

现实是,美国制药业不能单靠政策喊话回流,也不能脱离中国市场和供应链。全球化时代,任何一个国家都无法独立支撑高端制造和研发体系。辉瑞的发言,不只是提醒同行,也无形中向政策制定者传递信号:产业规则和市场规律无法被关税任意扭曲。试图以行政手段迫使企业“回流”,最终受伤的仍然是消费者和企业自身。

美国制药业的处境,也是全球产业链逻辑的缩影。从原料药到制成药,从研发试验到大规模生产,中国和美国在生物制药领域已形成密不可分的合作关系。艾伯乐说的每一句话,都映射出企业界的清醒认知:现实比政治博弈更复杂,全球产业链的互依性无法轻易割裂。贸易摩擦或许会带来短期震动,但长期合作的必要性,是任何关税政策都无法消解的事实。

在这场全球制药的博弈中,美国企业正面临选择题:继续高喊“回流”,冒着成本上升、通胀压力、研发延迟的风险;还是顺应市场规律,接受中国在全球生物制药格局中的核心地位,深化合作,实现共赢。艾伯乐的发言显然给出了答案——合作,不仅是选择,更是生存的必需。

从中可以看出,中美在贸易紧张局势下,产业合作仍有“刚需”。贸易壁垒、关税威胁固然存在,但企业运营和市场规律不容忽视。美国制药业的一句实话,无形中揭示了全球产业链的底层逻辑:技术、成本、速度和规模,才是决定全球竞争力的关键,而这些都离不开中国。

在风起云涌的中美关系中,辉瑞的声音像一盏明灯,照亮了理性合作的方向。贸易战可以激烈,但现实告诉美国制药业,抛开中国,未来的竞争力就像沙滩上的城堡,终究难以长久。艾伯乐坦言,合作是必然,也是唯一选择,这不仅是企业智慧,更是市场规律的体现。

中国市场、中国的研发能力、中国的供应链,不再是可有可无的选项,而是全球生物制药竞争格局中不可替代的关键节点。美国政策再强硬,也无法改变这一点。辉瑞的声音提醒世界,政治可以制造噪声,市场才决定胜负;贸易摩擦可以干扰节奏,但合作才是保持全球竞争力的底色。