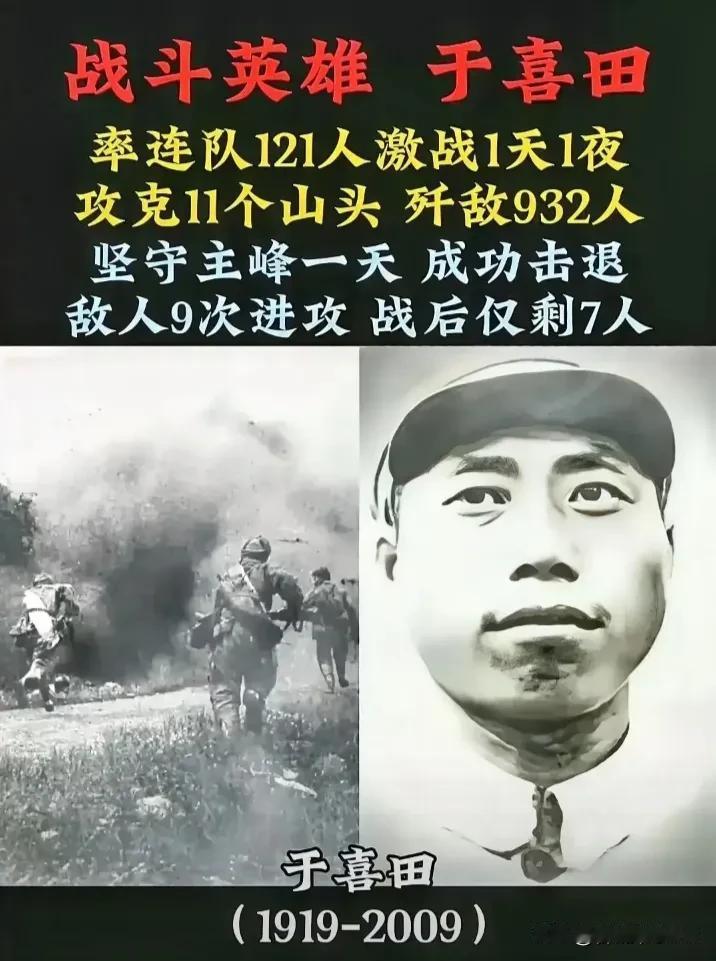

朝鲜战争中,因情报有误,志愿军一个连被敌军一个营团团包围,危机时刻,连长于喜田不仅没有带领全连战士突围,反而带领战士们,攻占了敌军11个主阵地,最终成功将敌军击退,还缴获大批武器弹药,创下了以少胜多的经典战例。 那会儿于喜田刚满26岁,山东莱西人,打小跟着爹娘种庄稼,1947年家乡解放时参了军,从解放战争的孟良崮战役打到淮海战役,手里的步枪换过三把,胸口还留着国民党军子弹擦过的伤疤。 到了朝鲜战场,他已经是志愿军第27军79师235团3连的连长,全连战士都信他——不是因为他官大,是因为每次打仗他都冲在最前面,从不把战士往火坑里推。 这场仗发生在1951年夏季防御战期间,3连原本接到的命令是拔除前沿的“107高地”据点,情报说那地方只有美军一个排驻守,负责警戒。 于喜田带着全连120多个战士,趁着凌晨的雾气往高地摸,快到山脚时,突然听见头顶传来“突突突”的重机枪声,子弹像雨点似的打在身边的石头上,溅起的碎石子砸得人生疼。 他赶紧喊“卧倒”,趴在土坡后抬头一看,才发现不对劲——高地上不光有重机枪,还有坦克的炮管从工事里伸出来,远处还能看见迫击炮阵地的炮口闪光,哪是什么排,分明是美军第25师的一个加强营,足足有400多人,还配了6辆坦克和8门迫击炮。 3连瞬间被夹在了山沟里,前面是敌军的火力网,后面的退路也被两辆坦克堵死了。 副连长爬过来,声音压得很低:“连长,撤吧!往主力方向突围,再耗下去全连都得交代在这!”周围的战士也都看着于喜田,眼神里有慌,但更多是等着他拿主意。 于喜田没急着应,从怀里掏出地图,借着晨光看了两分钟,又抬头观察了会儿敌军阵地,突然说:“不能撤!现在撤就是钻人枪口,敌军早把山口封死了,咱们一露头就得成活靶子。” 他指着高地上错落分布的11个小山头:“看见没?那是他们的主阵地,每个阵地也就一个班到一个排,靠无线电连在一块儿。咱们要是能逐个敲掉这些阵地,他们没了指挥,包围自然就破了。” 这话一出,战士们愣了——就120来人,要打400多敌军的11个阵地?于喜田看出大家的顾虑,拍了拍身边战士的肩膀:“咱们是志愿军,不是软骨头!他们人多,但阵地散;咱们人少,可心齐。只要敢打,就有活路!” 说完他把全连分成三个战斗小组,自己带一组攻最靠前的1号阵地,副连长带一组打侧翼的3号、4号阵地,指导员带剩下的人负责掩护和运送弹药。 1号阵地的美军躲在钢筋混凝土工事里,重机枪吐着火舌,于喜田让两个战士往工事口扔手榴弹,趁着烟雾,自己抱着炸药包就冲了上去。 炸药包炸响的瞬间,工事口塌了一半,他第一个跳进去,端着刺刀捅倒了正想开枪的美军士兵,战士们跟着冲进去,不到十分钟就拿下了1号阵地,还缴获了一挺M2重机枪。 打下1号阵地后,3连战士没歇气,接着攻2号阵地。 这处阵地有美军的迫击炮,炮弹不断落在周围,指导员喊着“注意隐蔽”,自己却被弹片划伤了胳膊,血顺着袖子往下流,他随便扯了块布条缠上,继续指挥战士们绕到迫击炮阵地后面。 两个年轻战士趁着敌军换炮弹的间隙,冲上去用刺刀解决了迫击炮手,正面的战士趁机冲锋,又拿下一个阵地。 从早上打到下午,太阳快落山时,3连已经攻占了8个阵地。战士们早就饿了,兜里的炒面早就吃完,水壶也空了,有的战士脚被石头磨破,有的胳膊中弹还在坚持。 于喜田的帽子被流弹打穿了个洞,头发都被火星燎了一撮,他没当回事,只是在打下第9个阵地时,看见一个刚满18岁的新兵牺牲在工事旁,手里还攥着没扔出去的手榴弹,他蹲下来,把新兵的眼睛轻轻合上,声音有点哑:“兄弟,咱们快赢了。” 最后攻第11号阵地——也就是敌军营部时,于喜田带着战士们从后山摸上去,听见帐篷里有人在喊,借着翻译的耳朵才知道,敌军营长正在跟后方打电话求援。他一挥手,战士们冲进去,没等敌军反应过来,就把营长和几个通讯兵堵在了帐篷里。 没了指挥,其他阵地上的美军开始乱了,有的往山下跑,有的举着枪投降,堵在退路的两辆坦克见势不妙,也轰隆隆地往后撤。 这场仗打下来,3连伤亡了12名战士,却攻占了11个敌军主阵地,击退了400多美军,还俘虏23人,缴获2门迫击炮、3挺重机枪、6支卡宾枪和1辆军用吉普车。 当团里的通讯员找到3连时,看见于喜田正带着战士们给牺牲的战友整理遗容,脸上全是土和血,只有眼睛亮得很。 后来,于喜田因为这场仗立了特等功,被授予“一级战斗英雄”称号,3连也被记集体一等功。有人问他当时怕不怕,他说:“怕啥?身后是祖国,身边是战友,就算死,也得把敌军挡在前面。” 其实他心里清楚,那场仗能赢,不是他一个人的功劳,是全连战士拧成一股绳,是每个人都敢拼命——没有哪个战士想当逃兵,因为他们都知道,自己打的是保家卫国的仗,退一步,家乡的亲人就可能受欺负。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。