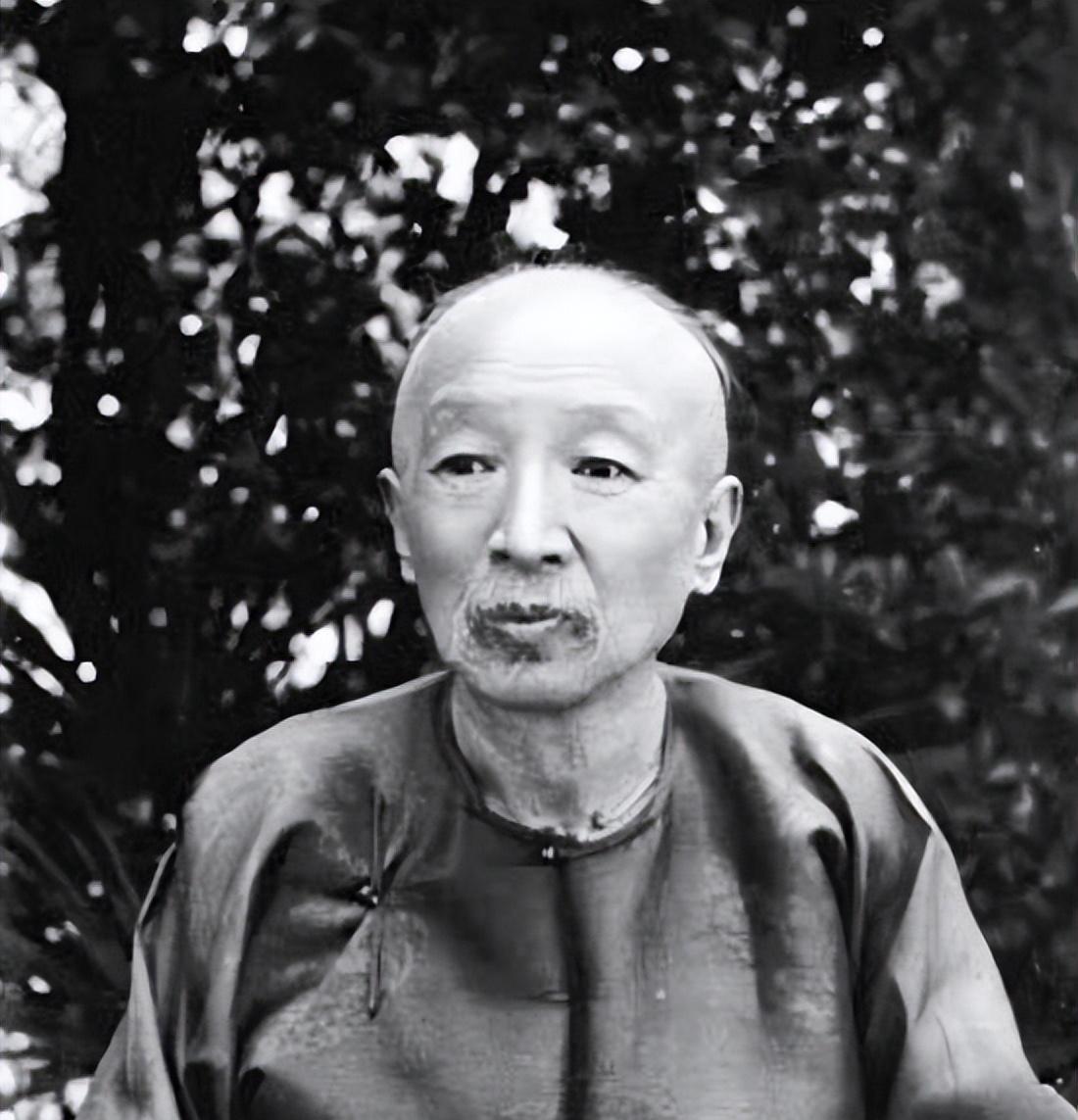

1907年,徐锡麟被五花大绑,送到刑场。刽子手用铁锤将他的下半身击碎,然后将他的心脏挖出来,切片炒熟供人食用。他出身书香世家,性格却像刀锋一样直。 早年求学江南,读书、习武,后又赴日本留学。那时新思想在东京迅速蔓延,青年们在昏暗的宿舍里讨论国家的命运。有人激动,有人恐惧,他听得最多的一句话是“救国无门”。 回国后,他在安庆任教官,白天教学生操练,夜里写信联络同志。表面平静,暗地却像火种。他知道清廷的腐败,也知道改变要流血。那种冷静带着一种决绝,像一根拉紧的弦。 安庆的空气越来越紧张。官府的眼线在街上四处游走,士兵的脚步声像阴影。徐锡麟在巡警学堂担任监督,拥有一支受训军队。 那天正是毕业典礼,巡抚恩铭亲临会场,掌声、乐队、旗帜——一切都在掩盖即将到来的风暴。刀光一闪,恩铭倒地,场面瞬间混乱。 枪声在院内炸开,士兵拔枪,学生乱作一团。起义计划被提前暴露,局势在顷刻间崩裂。徐锡麟带人冲出学堂,占领军械所,街头厮杀持续数小时。枪火映亮城墙,空气中都是硝烟味。 城外援军赶来,形势逆转。起义队伍寡不敌众,被包围在城内。徐锡麟身中数弹,仍拼命指挥。他知道这一战难以持久,却仍选择冲杀到底。夜幕降临,安庆陷入混乱。 子弹打光,他被捕于巷口,手上沾满灰尘与血。押解途中,脚镣叮当作响,沿街百姓望着这位革命军官,神情复杂。清军围观,官员宣读罪状,他一言未发,只抬头看向天边的夕光。那是一种寂静的反抗。 刑场设在江边。刽子手早已待命,官员立于高台。徐锡麟被绑在木桩上,衣衫破裂,头发散乱。风带起尘土,打在他脸上。他的眼神没有颤抖。 官员宣读罪名,声音在风里散开。群众在围观,有人屏住呼吸,有人低声祈祷。枪声或刀声未被记录清楚,只记得他的目光始终未低下。那一刻,他的身体被固定,却没有屈服的姿态。 清廷官报记载,他“剖心致祭”,以警后人。这一冷冰冰的记录,在民间被改写成无数传说。有人说行刑官剖开他的胸膛,将心脏高举;有人说士兵争相围观,场面骇人。 更激烈的版本说,有人将心切片烹炒以示“忠勇之报”。这些描写充满血腥,却被后人用来表达对烈士的敬意。 没有确凿的档案能证明这些细节,但那份惨烈印象在历史中延续。它不只是对清廷暴行的控诉,更是一种民族情绪的凝结。 民国成立后,许多旧事被重新讲述。安庆街头出现“徐公祠”,香火不断。学生来瞻仰,读书人抄写他的诗文。人们在传说中重塑他的形象,将他与秋瑾并列为“同日殉道”的英烈。 无论故事真假,那种舍身赴义的精神成为革命教育的象征。烈士的形象往往经过时代修饰,但血迹与信念之间的张力从未消散。每当提起安庆起义,人们总记得那个绑在刑台上仍昂首不屈的身影。 清廷很快意识到,此举非但未震慑百姓,反而点燃更多愤怒。各地学生罢课、商人闭店、舆论激昂。报纸用隐晦的文字记录这场“以命唤醒的觉醒”。 照片被秘密印发,徐锡麟的名字开始在全国流传。几年后,辛亥革命爆发,许多人提起他,称那是“第一滴警醒的血”。 岁月流转,安庆旧地的街道换了模样。刑场已成广场,江风依旧。碑上刻着他的名字,旁边立着一行小字——“以身殉志”。 那四个字在阳光下反着光,像铁,也像火。人们再不提那些传说的血腥细节,却都明白他经历了怎样的痛。一个时代的命运,在那一刻被拉开。 历史不需要神话,也无法抹去悲壮。徐锡麟的故事,是那个时代无数革命者命运的缩影。他的勇气在鲜血里延续,也在后人的记忆中沉淀。 无论那些夸张传闻是真是假,真正令人震撼的,不是酷刑,而是一个人站在死亡面前的沉静姿态。风吹过安庆江面,带走尘土,也带走旧日的残酷。 留下的,是一种无法磨灭的力量——信念、牺牲、觉醒。